編者按

空間激光通信技術是未來空間寬帶信息傳(chuan) 輸的主要通信技術,具有帶寬高、傳(chuan) 輸快速便捷及成本低的優(you) 勢,是解決(jue) 信息傳(chuan) 輸“最後一千米”的最佳選擇。空間激光通信技術結合了無線電通信和光纖通信的優(you) 點,可作為(wei) 一種應急通信方案,應用於(yu) 抗震救災、突發事件、反恐、公安偵(zhen) 查等領域。

中國工程院院刊《中國工程科學》刊發《空間激光通信技術發展現狀及展望》,旨在係統把握空間激光通信技術的發展脈絡,係統梳理國內(nei) 外空間激光通信技術在星地、星間、空地、空空等鏈路的研究與(yu) 試驗驗證的發展情況,總結激光通信技術在捕獲跟蹤、通信收發、大氣補償(chang) 和光機設計等方向的關(guan) 鍵技術研究熱點。在此基礎上,麵向未來需求,文章歸納了空間激光通信技術在高速率、網絡化、多用途、一體(ti) 化、多譜段5 個(ge) 方麵的發展趨勢。為(wei) 進一步推動空間激光通信技術研究和產(chan) 業(ye) 化的發展,文章建議從(cong) 實施基礎研究計劃、重視核心元器件研發、積極參與(yu) 國際技術標準的製定以及引導相關(guan) 產(chan) 業(ye) 發展4 個(ge) 方麵著手,以期更好地促進我國空間激光通信技術的成果轉化和應用。

一、

前言

空間激光通信技術結合了無線電通信和光纖通信的優(you) 點,以激光為(wei) 載波進行通信。空間激光通信技術具有抗幹擾能力強、安全性高、通信速率高、傳(chuan) 輸速度快、波段選擇方便及信息容量大的優(you) 勢,其特點是係統體(ti) 積小、重量輕、功耗低、施工簡單、靈活機動,在軍(jun) 事和民用領域均有重大的戰略需求與(yu) 應用價(jia) 值。

空間激光通信技術可作為(wei) 一種應急通信方案,應用於(yu) 抗震救災、突發事件、反恐、公安偵(zhen) 查等領域。具體(ti) 來看,空間激光通信技術可為(wei) 多兵種聯合攻防提供軍(jun) 事保密信息服務,在局部戰爭(zheng) 、戰地組網和信息對抗中優(you) 勢突出。另外,受益於(yu) 帶寬高、傳(chuan) 輸快速便捷及成本低的優(you) 勢,空間激光通信技術是解決(jue) 信息傳(chuan) 輸“最後一千米”和第五代移動通信技術(5G)小微基站傳(chuan) 輸的最佳選擇。我國天地一體(ti) 化信息網絡工程是落實“沒有網絡安全,就沒有國家安全”的重大建設項目,包括空間網絡的寬帶骨幹網、接入網等寬帶空間信息傳(chuan) 輸,但由於(yu) 傳(chuan) 統微波衛星通信方式很難滿足空間網絡最高傳(chuan) 輸寬帶40~100 Gb/s的需求,亟需建設空間激光網絡來支撐這項重大工程。

鑒於(yu) 空間激光通信技術發展的重要性和緊迫性,亟需對此開展全麵的深入研究。基於(yu) 此,本文梳理空間激光通信技術的發展現狀,分析其關(guan) 鍵技術情況,研判其未來發展趨勢,並就此提出促進我國激光通信技術快速發展的對策建議。

二、

空間激光通信技術的發展現狀

目前,空間激光通信技術已在多種鏈路成功開展了試驗,如衛星/地麵、衛星/衛星、衛星/飛機、飛機/飛機、飛機/地麵及地麵站間等。美國、歐洲、日本、中國和俄羅斯等國家和地區在空間激光通信關(guan) 鍵技術領域均已取得突破,且進行了多項試驗驗證(見圖1),積極推動空間激光通信技術的實際應用。

圖1 空間激光通信技術試驗成果

(一)國外主要發展現狀

(1)美國在國家航空航天局(NASA)和空軍(jun) 支持下是最早開展空間激光通信技術研究的國家。具體(ti) 來看,2000年,NASA依托噴氣推進實驗室完成了激光通信演示係統(OCD)試驗;2013年10月的月球激光通信演示驗證計劃(LLCD)實現了月球軌道與(yu) 多個(ge) 地麵基站4×105 km的激光雙向通信,月地最大下行和上行速率分別達到622 Mb/s和20 Mb/s;2017年11月,NASA創新型1.5 U立方體(ti) 衛星的“激光通信與(yu) 傳(chuan) 感器演示”(OCSD)項目對未來小型衛星的高速率激光數據傳(chuan) 輸技術進行了驗證,星地鏈路下行速率最高達到2.5 Gb/s。

(2)歐洲的主要國家和地區也較早地開展了空間激光通信技術的研究。具體(ti) 有:歐洲航天局(ESA)在2001年實施半導體(ti) 激光星間鏈路試驗(SILEX)項目,首次驗證了低軌道(LEO)衛星至地球同步軌道(GEO)衛星間的通信;2008年,德國航空航天中心(DLR)利用Tesat開展了GEO-LEO遠距離空間激光通信在軌原理試驗驗證,傳(chuan) 輸距離為(wei) 45 000km,天線口徑為(wei) 135 mm,采用的是1.06 μm載波的二進製相移鍵控(BPSK)相幹技術,最高速率達5.625 Gb/s,誤碼率小於(yu) 10–8;2015年,德國建立了車載自適應光學通信地麵站,實現了車載自適應激光通信終端與(yu) LEO的高速率傳(chuan) 輸,傳(chuan) 輸速率為(wei) 5.625 Gb/s,同時實現了與(yu) 地球同步衛星Alphasat激光通信終端之間帶寬為(wei) 2.8125 Gb/s、有效速率為(wei) 1.8 Gb/s的雙向激光通信。

(3)日本已經開展了一係列星地激光通信演示驗證,如工程試驗衛星(ETS-VI,1995—1996年)計劃和光學在軌測試通信衛星(OICETS,2003/2006年)計劃都完成了激光通信測試,實現了世界首次LEO衛星與(yu) 移動光學地麵站間的激光傳(chuan) 輸。另外,日本的相關(guan) 研究已逐步向激光通信終端小型化、輕量化、低功耗方向發展,如通過空間光通信研究先進技術衛星計劃(SOCRATES),並在2014年完成了小型光學通信終端(SOTA)對地激光通信在軌測試,SOTA總質量僅(jin) 為(wei) 5.8 kg,最遠通信距離達1000 km,下行通信速率為(wei) 10 Mb/s。

(二)國內(nei) 發展現狀

我國在空間激光通信技術領域的研究起步較晚,但近年來成果顯著,如在通信係統技術和端機研製方麵取得重大突破,在激光通信單元技術領域取得不少研究成果。

我國空間激光通信技術的研究進展如下。2007年,我國首次完成了動中通空間激光通信試驗,突破了雙動態光束瞄準跟蹤技術,傳(chuan) 輸速率達300 Mb/s,並逐漸將速率提高到1.5Gb/s、2.5 Gb/s、10 Gb/s,陸續開展了空地、空空等鏈路的演示驗證;2013年完成了兩(liang) 架固定翼飛機間遠距離激光通信試驗,傳(chuan) 輸速率為(wei) 2.5 Gb/s,距離突破144 km,超過了歐洲、美國等國家和地區同類型演示驗證的最遠距離。2011年,通過“海洋二號”衛星開展了我國首次星地激光通信鏈路的數據傳(chuan) 輸在軌測試,最高下行速率為(wei) 504 Mb/s。2017年,利用“墨子號”量子科學實驗衛星開展了我國首次星地高速相幹激光通信技術在軌試驗,最高下行速率達到5.12 Gb/s。2017年,搭載“實踐十三號”高通量衛星的星地激光通信終端開展的我國首次高軌衛星對地高速激光雙向通信試驗取得成功,40 000km星地距離最高速率為(wei) 5 Gb/s。這些空間通信試驗在係統設計、捕獲跟蹤技術和光波的大氣傳(chuan) 輸特性等方麵為(wei) 我國空間激光通信技術的研究提供了寶貴的經驗。

三、

空間激光通信技術關(guan) 鍵技術分析

隨著激光、光學和光電子元器件技術的發展進步,空間激光通信技術不斷取得突破。按照係統功能劃分,空間激光通信技術主要分為(wei) 捕獲跟蹤、通信收發、大氣補償(chang) 和光機電設計4類技術,具體(ti) 介紹如下。

(一)捕獲跟蹤技術

空間激光通信技術借助光源的小發散角波束提供高功率增益,這對光束的捕獲跟蹤提出了比微波通信更高的要求。實現快速、大概率、大範圍的光束捕獲和穩定的高帶寬、高精度光束跟蹤是空間激光通信瞄準、捕獲、跟蹤技術研究的核心目標。其中,光束捕獲采用激光瞄準技術和粗/精跟蹤相獨立的體(ti) 製,即粗跟蹤由大視場相機和伺服轉台組成閉環,提供大範圍低頻帶伺服控製;精跟蹤由高幀頻相機和快速振鏡組成閉環,提供小範圍高頻帶伺服控製,從(cong) 而有效抑製因光束大範圍運動和高頻率抖動引起的光束擾動。

隨著激光技術的進步,受益於(yu) 激光光束智能變換、激光相控陣等新技術的逐漸發展成熟,將其應用於(yu) 空間激光通信技術的捕獲、瞄準、跟蹤係統中,使傳(chuan) 統跟瞄模式發生改變,可提高空間光通信係統的跟瞄精度、速度和可靠性。同時,小型高效率激光器的出現也使跟瞄係統向小型化、輕型化和集成化發展。另外,可采用粗精複合高精度跟蹤,通過激光光束智能變換,在保證跟蹤性能的前提下,簡化激光通信跟瞄係統。

(二)通信收發技術

空間激光通信技術需要激光器具有大調製帶寬、高發射功率和窄線寬等特點。具體(ti) 來看,激光調製技術的調製方式可以分為(wei) 直接調製和間接調製,由於(yu) 直接調製方式使帶寬和發射功率受限,目前主要采用小功率種子激光源間接調製後通過高功率光纖放大器獲得高發射功率的方法進行調製;根據作用光束的參數不同(如強度、頻率、相位等),可分為(wei) 調幅、調頻和調相等不同調製方式,由於(yu) 不同波長係統相應器件的差異,調製方式也有所差別。目前空間激光通信技術采用的激光波長主要有800 nm、1000 nm和1550 nm 3個(ge) 波段,其中800 nm波段的半導體(ti) 激光器一般利用強度調製/直接檢測(IM/DD),1000 nm波段的Nd:YAG固體(ti) 激光器可采用各種調製方式,而1550 nm波段的半導體(ti) 激光器與(yu) 光纖通信係統兼容,可采用多種高速調製方式並利用摻鉺光纖放大器實現高速、高功率發射。

激光通信接收機的高速探測器均由光纖耦合以適應高速探測器的小探測截麵,並有利於(yu) 係統集成化。因此,空間激光到光纖的耦合是激光通信接收部分的關(guan) 鍵技術之一,其中對光纖高效率耦合主要受模式匹配、對準偏差、菲涅爾反射、吸收損耗、平台振動等影響。現有的光纖耦合方法主要采用的是光學自適應、錐形光纖、光纖章動等,尚未出現實質性突破,光纖高效耦合技術仍是當前空間激光通信係統的主要難題之一。

(三)大氣補償(chang) 技術

當空間激光通信技術應用在星地、空空和空地等鏈路時,激光在穿越大氣層的過程中受大氣湍流影響,在傳(chuan) 輸時會(hui) 出現接收功率抖動,導致係統出現誤碼,這在高速激光通信中更加明顯。為(wei) 解決(jue) 這一問題,采用高精度實時波前畸變校正技術是抑製大氣湍流對傳(chuan) 輸光束波前影響的有效方法,即通過哈特曼傳(chuan) 感器進行多孔徑波麵探測,在一定程度上能夠矯正波前畸變。但該技術的主要難點在於(yu) 激光到達角起伏補償(chang) 、波麵變形補償(chang) 和空中飛行時附麵層影響補償(chang) ,可通過探測係統引入波前畸變補償(chang) 鏡技術進行聯合校正。

近年來有關(guan) 大氣信道的研究成果頗豐(feng) 。例如,2018年開展的基於(yu) 部分相幹載波的大氣高速傳(chuan) 輸研究,由有源鎖模光纖激光器泵浦色散位移光纖而產(chan) 生的超連續譜光源作為(wei) 部分相幹高速載波,在1 km大氣湍流信道中,相比於(yu) 相幹光源,采用部分相幹光載波源能有效抑製大氣湍流造成的光強閃爍。而後,證明了可將全光時分複用(OTDM)技術應用在部分相幹光通信係統中以提升傳(chuan) 輸速率,最高速率達到了16 Gb/s。

(四)光機電設計技術

為(wei) 減小自由空間的功率損耗,提高發射光學係統增益,需要通信光束以近衍射極限角發射。在保證發射光學口徑的基礎上,提高光束發射增益對光纖耦合技術、光束整形技術、望遠鏡麵型設計提出了更嚴(yan) 格的要求。為(wei) 突破近衍射極限角發射的關(guan) 鍵技術、發射激光源的整形準直技術和高效率光纖耦合技術,亟需通過激光技術的發展,研究光纖不同芯徑、束散角與(yu) 光學係統匹配的優(you) 化選取方法。

對於(yu) 光學基台技術,要求對光學係統進行模塊化、輕量化設計,且能滿足未來空間激光通信網絡一點對多點動中通同時傳(chuan) 輸。與(yu) 此同時,激光技術的廣泛應用促成了多行業(ye) 的標準化,如基於(yu) 激光技術的激光整形傳(chuan) 輸促成了元件的模塊化和標準化,降低了整機體(ti) 積與(yu) 成本。

四、

空間激光通信技術的發展趨勢

(一)高速率

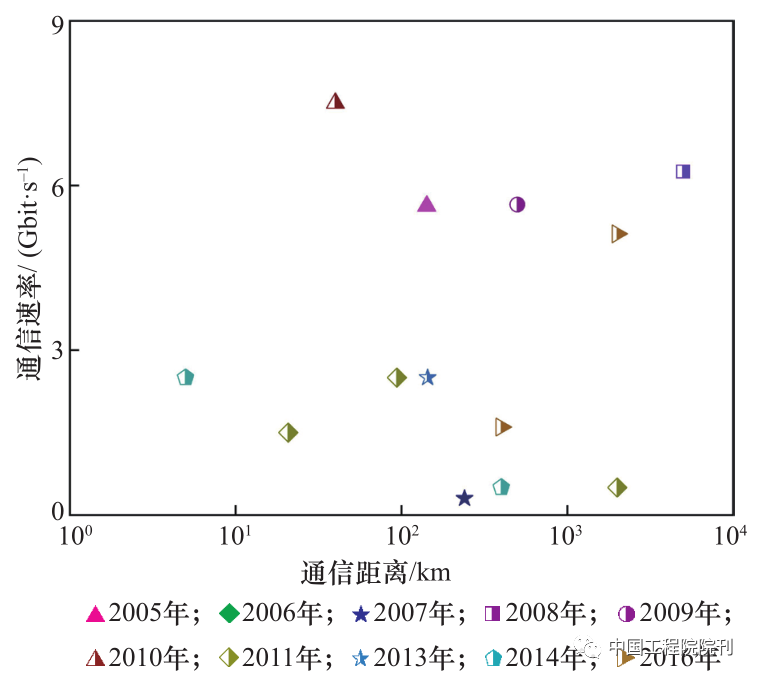

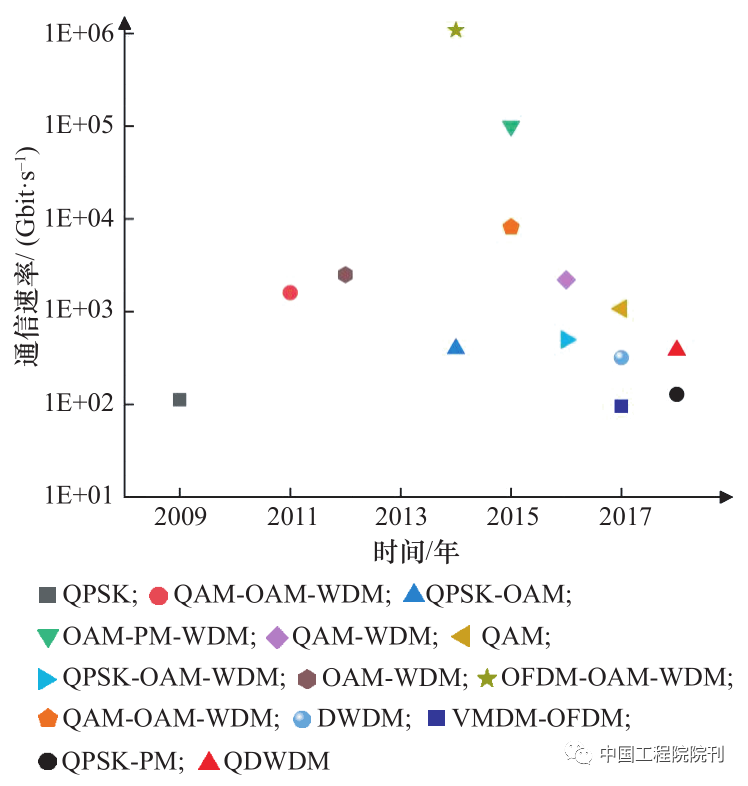

隨著空間激光通信高速調製解調和傳(chuan) 輸技術的快速發展,未來星地激光通信鏈路速率有望達到100 Gb/s量級。高速激光通信采用高階調製方式如正交相移鍵控(QPSK)、正交振幅調製(QAM)和複用方式如波分複用(WDM)、時分複用(TDM)、軌道角動量複用(OAM),短距離(<1 km)速率可達 Tb/s 量級。近年來,國內(nei) 外高速無線激光通信技術的主要發展現狀如圖2所示。

圖2 國內(nei) 外高速無線激光通信技術的主要發展現狀

注:1E+0n表示 1×10n ;QPSK代表正交相移鍵控;QAM-OAM-WDM代表正交振幅調製–軌道角動量複用–波分複用;QPSK-OAM代表正交相移鍵控–軌道角動量複用;OAM-PM-WDM代表軌道角動量複用–偏振複用–波分複用;QAM-WDM代表正交振幅調製–波分複用;QAM代表正交振幅調製;QPSK-OAM-WDM代表正交相移鍵控–軌道角動量複用–波分複用;OAM-WDM代表軌道角動量複用–波分複用;OFDM-OAM-WDM代表正交頻分複用–軌道角動量複用–波分複用;QAM-OAM-WDM代表正交振幅調製–軌道角動量複用–波分複用;DWDM代表密集波分複用;VMDM-OFDM代表矢量模分複用–正交頻分複用;QPSK-WDM代表正交相移鍵控–波分複用;QPSK-PM代表正交相移鍵控;QDWDM代表密集波分複用。

國外在空間激光通信技術高速率方麵的主要研究進展有:2009年,日本電氣株式會(hui) 社(NEC)實驗室利用QPSK和多路輸入/輸出(MI/MO)相幹檢測方法實現了112 Gb/s試驗;南加州大學采用12路QAM-2路偏振-42路波分技術在室內(nei) 1m的距離上實現了100 Tb/s自由空間光通信。2016年,沙特國王大學采用12路WDM和16-QAM調製技術在室外11.5m的距離上進行了2.2 Tb/s自由空間光高速通信實驗,並在2017年采用3.6 b/s/Hz的頻譜效率32-QAM調製在室外幹燥的沙漠地區100m的距離上突破了1.08 Tb/s自由空間光通信。

通過國際合作交流,我國在空間激光通信技術高速率方麵的研究取得了重要進展(見圖2)。具體(ti) 有:華中科技大學開展了一係列OAM超高速無線光傳(chuan) 輸試驗,實驗室內(nei) 最高傳(chuan) 輸速率可達1.086 Pb/s。該研究是在較短距離上的超高速無線光傳(chuan) 輸,但傳(chuan) 輸速率方麵已達到了國際領先水平。另外,在長距離高速空間激光傳(chuan) 輸研究方麵也取得了一定進展,如2018年長春理工大學與(yu) 浙江大學合作,采用3路密集波分複用(DWDM)的QPSK 調試單路載波40 Gb/s,在1 km距離開展了速率120 Gb/s 的自由空間光通信實驗,而後又突破了單路載波128 Gb/s和3路DWDM總速率384 Gb/s大氣傳(chuan) 輸。

(二)網絡化

隨著全球化和信息技術的發展,亟需建設具有不依托地麵網絡、無縫覆蓋全球、高帶寬和抗毀性能的空間網絡。因此,依托空間激光通信技術實現的天基寬帶傳(chuan) 送網絡是今後發展的重要趨勢。

空間激光通信技術逐漸從(cong) 點對點模式向中繼轉發和構建激光網絡的方向發展。由於(yu) 激光網絡建設的主要難點在於(yu) 激光發散角小、光信號動態接入以及受空間環境影響大等,因此構建激光通信網絡時,需突破“一對多”的激光通信技術難題、研究動態路由解決(jue) 接入方案、尋求激光通信和微波聯合通信體(ti) 製。長春理工大學提出的采用旋轉拋物麵結構設計一點對多點光學收發天線,實現多顆衛星間激光通信組網,光學原理簡單,是探索解決(jue) 這一難點的重大突破。

(三)多用途

隨著空間激光通信技術的逐漸成熟,空間激光通信的高調製速率、遠傳(chuan) 輸距離和低能耗的優(you) 點逐漸凸顯。目前,空間激光通信技術已廣泛應用於(yu) 星間、星空、空空、空地等鏈路的寬帶數據傳(chuan) 輸,並逐漸向深空探測、水下和地麵接入通信擴展,用途越來越廣。

深空探測是人類對月球、遠距離天體(ti) 或空間開展的探測活動,是了解太陽係及宇宙,揭示宇宙起源與(yu) 演變,拓展人類生存空間的必然選擇。月球探測工程的實施拉開了我國深空探測的序幕,隨後又實施了火星探測工程。水下無線光通信作為(wei) 一種新興(xing) 通信技術,具有容量大、帶寬高、保密性好、抗幹擾能力強等優(you) 勢,已成為(wei) 世界大國競相發展的一項重要通信技術。利用可見光進行數據通信的無線光傳(chuan) 輸技術兼具照明、通信和控製定位等功能,易與(yu) 現有基礎照明設施相融合,且符合國家節能減排的戰略思想,逐漸成為(wei) 未來智能時代超高速泛在光聯網的主要寬帶傳(chuan) 輸方法。另外,在一些無法鋪設光纜的特殊應用場合,如海島之間、城市樓宇間、野外複雜環境等,空間激光通信技術可起到光纖通信技術所無法替代的作用。

(四)一體(ti) 化

由於(yu) 激光在高速通信和精密測距方麵具有優(you) 勢,近年來激光測距與(yu) 通信一體(ti) 化技術越來越受到重視。激光測距與(yu) 通信一體(ti) 化設計是以高速通信為(wei) 主,兼顧精密測距,使用同一束激光和硬件平台實現測距和信息傳(chuan) 輸,進而實現同一套設備完成測距和通信的雙重功能。2013年NASA的LLCD係統已經成功實施月地高速激光通信與(yu) 高精度測距的在軌演示驗證,測距精度達到3 cm;2014年,北京遙測技術研究所完成了基於(yu) 相幹通信的測距和高速通信一體(ti) 化的設計;2015年,長春理工大學提出了空間目標測距、成像、通信一體(ti) 化方案,其中激光通信信標光發射/接收和激光測距光發射/接收共用一個(ge) 光學天線。

此外,激光和微波通信技術的融合,也是目前學術研究的熱點,主要包括激光與(yu) 微波收發融合、數據處理融合、微波信號的激光調製和產(chan) 生等。目前,微波光子技術逐漸發展成熟,並已應用於(yu) 雷達信號的激光傳(chuan) 輸和處理,未來該技術也將在激光與(yu) 微波融合通信係統中應用。

(五)多譜段

隨著多種光譜段激光技術的進步,從(cong) 紫外到紅外,甚至是太赫茲(zi) 波段,均已出現了可應用的激光技術。由於(yu) 各譜段在抗電磁幹擾、雲(yun) 霧穿透能力、自組網等方麵的優(you) 勢各有不同,因此,未來空間激光通信利用不同譜段通信係統的優(you) 勢,將大力發展紫外、可見、中紅外、太赫茲(zi) 等多譜段結合的通信模式。同時,加強多譜段通信的深入研究,以期通過多譜段聯合應用來實現不同環境條件下的不間斷無障礙通信。

與(yu) 空間激光通信技術相比,紫外無線光通信技術無需嚴(yan) 格的捕獲、瞄準、跟蹤就可實現非直視通信,在自組網、複雜電磁環境及特殊地形等應用中優(you) 勢明顯。加州理工大學於(yu) 2009年理論研究了紫外光散射模型及探測器、調製方式的影響並進行了試驗驗證。太赫茲(zi) 無線光通信方麵,近年來也取得了突破性成果,中國工程物理研究院的太赫茲(zi) 科研團隊於(yu) 2017年利用頻率0.14 THz載波,成功開展了單路實時速率5 Gb/s的21 km遠距離高速無線傳(chuan) 輸試驗。

五、

政策建議

目前,國內(nei) 外在空間激光通信技術領域的發展均未形成規模,鑒於(yu) 該技術的巨大發展潛力,世界各國積極投入人力、物力開展相關(guan) 研究,並引導相關(guan) 產(chan) 業(ye) 發展。近年來,歐洲、美國等國家或地區已在空間激光通信技術方麵對星地、星間、空空等鏈路進行了部分商用化測試,我國也完成了相關(guan) 的演示驗證工作。因此,在這一領域我國與(yu) 歐美等發達國家和地區的差距較小,在某些方麵還具有一定的後發優(you) 勢,但核心元器件依賴進口的問題尚未解決(jue) 。為(wei) 此,通過國家政策傾(qing) 斜,加強頂層設計,重點突破卡脖子技術難題,推進空間激光通信技術產(chan) 業(ye) 化,使我國在該領域能夠追趕甚至是達到領先水平。為(wei) 推動空間激光通信技術的發展,提出如下政策建議。

(一)實施基礎研究計劃

空間激光通信技術的發展沿用了很多光纖通信及光學設計的技術,但根據新的應用特點會(hui) 形成新的顛覆性技術,需要加強基礎研究以取得突破。因此,建議盡快實施以高等院校基礎科研為(wei) 主的無線激光寬帶傳(chuan) 輸與(yu) 組網基礎科學問題研究計劃,在重點核心技術上取得突破,使我國盡快在該領域的基礎研究和關(guan) 鍵技術達到世界領先水平。

(二)重視核心元器件的研發

光電子、光學核心元器件的工藝水平製約了我國空間激光通信技術的發展,且進口依賴度高。因此,建議組織元器件研究單位、高等院校及企業(ye) 開展關(guan) 鍵技術攻關(guan) ,並大力扶持技術成果轉化。利用我國在光纖通信技術和產(chan) 業(ye) 領域引領世界技術與(yu) 產(chan) 品創新優(you) 勢,麵向未來空間信息網絡應用,努力實現核心元器件的自主知識產(chan) 權。

(三)積極參與(yu) 空間激光通信技術標準的製定

隨著空間激光通信技術的成熟並逐漸商用化,其技術標準的製定尤為(wei) 重要。因此,建議從(cong) 國家層麵積極引導實施空間激光通信技術標準計劃。通過組織高等院校、科研機構及相關(guan) 企業(ye) 開展技術標準研究,積極參與(yu) 國際標準的製定,促進我國空間激光通信技術和產(chan) 業(ye) 化的發展。

(四)引導相關(guan) 產(chan) 業(ye) 的形成和發展

隨著空間激光通信技術的不斷進步和應用領域的不斷擴展,相關(guan) 產(chan) 業(ye) 已逐漸形成,需正確地引導並促進產(chan) 業(ye) 健康發展。因此,建議對我國空間激光通信技術領域的產(chan) 業(ye) 發展進行合理規劃,引導高等院校、科研機構和企業(ye) 開展產(chan) 業(ye) 合作,利用基礎研究和關(guan) 鍵技術優(you) 勢形成有效的成果轉化,並促進產(chan) 業(ye) 快速發展壯大。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們