—NEPCON CHINA 2014展會(hui) 調研報告

我國SMT裝備製造業(ye) 發展現狀及麵臨(lin) 的瓶頸分析(上)

三、SMT設備的國產(chan) 化進程

自1985年開始引進SMT生產(chan) 線批量生產(chan) 彩電調諧器以來,中國電子製造業(ye) 應用SMT技術已近30年。據不完全統計,目前我國SMT生產(chan) 線大約5萬(wan) 條,貼片機總保有量超過10萬(wan) 台,自動貼片機市場已占全球40%,成為(wei) 全球最大、最重要的SMT市場。

焊接、檢測和印刷設備已經接近國際先進水平。

2005年以來,國內(nei) SMT設備企業(ye) 在印刷機、焊接、檢測等SMT設備方麵已基本實現國產(chan) 化,並憑借市場價(jia) 格優(you) 勢占據70%~80%的國內(nei) 市場份額。

錫膏印刷機方麵,國內(nei) 最早由日東(dong) 研製成功。近年眾(zhong) 多民營企業(ye) 參與(yu) 研製,已有多個(ge) 品種問世,達到世界中上等水平。2006年東(dong) 莞凱格精密機械公司推出全自動印刷機,很快成為(wei) 國內(nei) 第一品牌。

焊接設備方麵,國內(nei) 研發與(yu) 製造起步很早,無鉛焊接設備已達到國際先進水平,成為(wei) 我國表麵貼裝設備市場中最具競爭(zheng) 力的產(chan) 品。目前,低端市場都由國產(chan) 品牌占領,高端市場仍為(wei) 國外品牌所壟斷(在穩定性方麵,與(yu) 國外先進水平存在一定差距。比如,某國外回流爐廠商橫向溫差僅(jin) 為(wei) 0.5度,而國內(nei) 最高水平高達2度)。

AOI設備方麵,2010年之前國內(nei) AOI市場幾乎由國外20多種品牌設備壟斷,東(dong) 莞神州視覺率先研發成功國內(nei) 第一款AOI設備Aleader係列,至今已累計銷售4000多台,年銷售達到600~700台的水平。

X-Ray檢測設備方麵,國內(nei) 起步較晚,日聯科技自2006年進入該領域以來,已於(yu) 2008年實現核心部件的自主研發,達到世界領先水平。目前,公司產(chan) 品年出貨量達到400多台。

貼片機仍100%依賴進口,其中六成以上來自日本。

貼片機是SMT生產(chan) 線最為(wei) 關(guan) 鍵、技術和穩定性要求最高的設備。十多年來,中國企業(ye) 仍處於(yu) 摸索階段和樣機試製階段,一直未推出通過中試的成熟產(chan) 品,幾乎100%依靠進口(除小型的LED貼片機);在華國外企業(ye) 將核心貼片機的生產(chan) 放

在國外,在華工廠主要負責周邊設備生產(chan) 及貼片機維護、調試等服務。

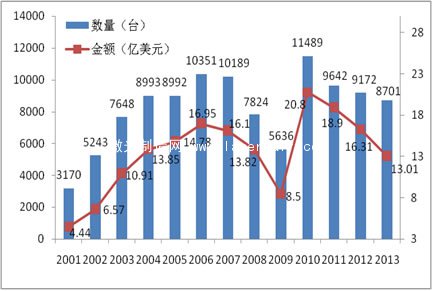

圖2 2001~2013年中國自動貼片機進口情況

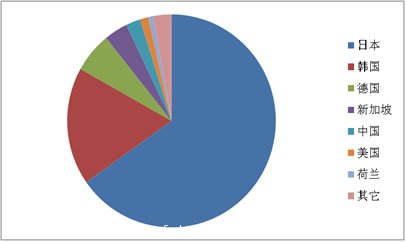

2013年,國內(nei) 自動貼片機進口金額達到13.01億(yi) 美元,進口來源國主要為(wei) 日本,占比達到65.2%;從(cong) 韓國、德國、新加坡、美國、荷蘭(lan) 進口占比分別為(wei) 17.9%、6.1%、3.7%、1.3%、0.8%。

圖3 2013年中國進口自動貼片機國別和地區分布

四、貼片機國產(chan) 化的難點與(yu) 瓶頸

貼片機應用領域廣,技術含量高,並能帶動精密機械製造、高精密傳(chuan) 感、高性能馬達製造、圖像處理、X-Y伺服控製係統、軟件等相關(guan) 基礎產(chan) 業(ye) 。從(cong) 上世紀90年代初開始,國內(nei) 先後有原電子部二所、715廠二所、43所、4506廠、熊貓電子、風華高科(000636,股吧)、上海現代、上海微電子、羊城科技等數十家企事業(ye) 單位嚐試過貼片機的國產(chan) 化工作,但至今未有一款國產(chan) 貼片機進入市場。

比如,1994年,上海無線電專(zhuan) 用設備廠又與(yu) 日本合資組裝過貼片機,後因日方變更而終止;2002年上海微電子裝備公司與(yu) 上海交大合作製成一台貼片機樣機,未有商品化的後續消息;近年,華南理工大學與(yu) 肇慶新寶華電子有限公司也對貼片機進行合作開發。

通過調研,NEPCON展會(hui) 上SMT設備專(zhuan) 家,主要原因歸納起來有以下幾點:

一是貼片機結構複雜、技術含量高,國內(nei) 基礎工業(ye) 積累不足。

貼片機是機電光等多學科一體(ti) 化的高技術精密設備,僅(jin) 元器件就有1到2萬(wan) 個(ge) ,國外貼片機企業(ye) 一般采購其中的70%,另外30%進行公司定製,而恰恰是這30%元器件國內(nei) 企業(ye) 由於(yu) 缺乏基礎技術人才,無法進行生產(chan) 。

二是貼片機研製費用高、投資風險大,民營企業(ye) 無法保證持續的資金投入。

目前,貼片機生產(chan) 並未得到政府的足夠重視。以往國有企業(ye) 開發貼片機,通常是政府撥專(zhuan) 款立項攻關(guan) ,企業(ye) 搞出樣機組織鑒定,然後項目隨之結束,缺乏持續創新的動力。

民營企業(ye) 創新活力強,是目前研製貼片機的主要力量(國內(nei) 從(cong) 事SMT設備製造的廠家有幾百家,幾乎都是民營企業(ye) ),但規模小、實力有限,缺乏生產(chan) 樣機後進一步研製與(yu) 提升的資金投入。

同時,國內(nei) 企業(ye) 一旦新品研製成功,國外企業(ye) 便立馬降價(jia) 打壓國內(nei) 企業(ye) ,導致國內(nei) 企業(ye) 研發資金鏈斷裂,無法在性能日新月異的貼片機市場競爭(zheng) 中存活。

三是SMT產(chan) 業(ye) 標準體(ti) 係不完善。

標準體(ti) 係是整合供應鏈的關(guan) 鍵。SMT技術、新材料和新工藝的快速變化,以及成本和環保的雙重壓力,迫使產(chan) 品規格標準頻繁變化,對SMT標準製定提出新的要求。長期以來,我國SMT產(chan) 業(ye) 過度依賴國外IPC標準,未根據中國SMT產(chan) 業(ye) 實際情況製定完備的標準體(ti) 係。國內(nei) 雖然製定了GB19247、GB3131、QJ165等標準,但存在標準繁雜、不成體(ti) 係等問題。

此外,國內(nei) SMT積極發起製定的國際標準也得不到強有力的支持和保護。比如,IPC-9853第一個(ge) 由中國SMT企業(ye) 發起,曆時4年製定的IPC標準,但在2013年7月被IPC撤銷,並未作任何說明和解釋,傷(shang) 害了中國SMT企業(ye) 的競爭(zheng) 力。

四是SMT高端技能人才缺乏。

SMT設備涉及機械、電子、光學、材料、化工、計算機、自動控製等多學科。目前,國內(nei) 僅(jin) 有少數高校將重點放在工藝設備開發或微組裝/封裝領域,與(yu) SMT配套的學科、專(zhuan) 業(ye) 和教學體(ti) 係建設剛起步,很難滿足SMT行業(ye) 發展需求,同時行業(ye) 對電子製造技術研發和人才培養(yang) 的牽動也不足,製約了SMT製造競爭(zheng) 力的提升。

五、SMT設備的國產(chan) 化路徑

經過十多年的探索,貼片機基礎技術在國內(nei) 已經成熟,隨著SMT技術在計算機、網絡通信、消費電子以及汽車電子等的廣泛應用,實施貼片機國產(chan) 化戰略時機已經成熟。

一是引進與(yu) 培育相結合,通過產(chan) 業(ye) 投資基金等方式,鼓勵國內(nei) 企業(ye) 並購國外二流貼片機企業(ye) 。

采用三星貼片機產(chan) 業(ye) 發展模式,通過產(chan) 業(ye) 投資基金等多方式並購國外二流貼片機企業(ye) ,在此基礎上實施自主創新戰略,集中力量研發貼片機視覺技術、運動控製、軟件等關(guan) 鍵技術。定位中低速、高精度、高靈活性貼片機市場,在當前經濟環境不景氣的背景下,通過並購、入股等方式收購具備技術優(you) 勢但市場銷售不佳的廠商(比如荷蘭(lan) 安比昂等),綜合集成現有技術基礎,降低研發成本,大大縮短產(chan) 業(ye) 化進程。#p#分頁標題#e#

二是集中國家優(you) 勢力量,聯合成立專(zhuan) 項研發團隊,並加強技術研發與(yu) 市場對接。

貼片機生產(chan) 涉及多學科領域,單個(ge) 企業(ye) 很難完成,必須考慮上下遊各環節協作、聯合發展。建議政府以機電自動化程度高的大型國企為(wei) 主體(ti) ,組織國內(nei) 分散研發力量,聯合成立專(zhuan) 門研發機構,同時配套專(zhuan) 項基金並積極引導社會(hui) 資金進入,多渠道保證持續研發能力。同時,技術研發與(yu) 市場對接同步進行、相互促進,加快產(chan) 業(ye) 化進程。

三是優(you) 化市場環境,加快製定中國SMT產(chan) 業(ye) 標準體(ti) 係。

一方麵,應積極參與(yu) IPC最新SMT相關(guan) 標準的製定,對已有的中國SMT產(chan) 業(ye) 標準,應從(cong) 國家層麵加強維權力度。另一方麵,應順應中國SMT市場產(chan) 品、技術發展趨勢,積極引導製定國內(nei) 電子製造組裝工藝質量技術標準,溝通分享國內(nei) SMT企業(ye) 成功規範,推動其發展成為(wei) 新的行業(ye) 標準。

四是成立國家級SMT研發基地,加強人才培養(yang) 和國際合作力度。

國家應結合產(chan) 業(ye) 發展戰略和區域發展優(you) 勢,圍繞SMT相關(guan) 技術和工藝基礎較好的研究院所、高校、企業(ye) ,設立以SMT為(wei) 核心的電子製造技能實訓基地,培養(yang) 大批技能型SMT人才。同時,加強國際交流合作,積極參與(yu) 國際學術交流會(hui) 、課題研討會(hui) 。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們