近日,瑞典研究人員開發出一種完全使用DNA單鏈構建納米級結構和形狀的技術。有讀者可能會(hui) 問,這種技術有什麽(me) 用?難道我們(men) 還要用DNA鏈3D打印一個(ge) 兔子或者甜甜圈?其實,該技術的主要作用是創建出DNA大小的結構使其與(yu) 人類細胞以及構成細胞的各種分子進行相互作用。人們(men) 可以對這些結構進行特殊設計,使其能夠為(wei) 人體(ti) 提供救生藥物或營養(yang) 物質,其形狀將決(jue) 定它們(men) 將會(hui) 如何或在什麽(me) 時候被人體(ti) 吸收。

這就為(wei) 徹底治愈人類麵臨(lin) 的一些重大疾病帶來了希望。比如說癌症,醫生們(men) 可以使用這種技術關(guan) 閉癌細胞的生長能力或者使其周圍組織腐爛。這些構建體(ti) 也可用於(yu) 傳(chuan) 遞藥物,使其被吸引到身體(ti) 的特定部分,並隻影響該區域,而不是破壞周圍的組織。據了解,這種折疊DNA的方法被稱為(wei) “DNA折紙術(DNA origami)”,雖然它並不是第一個(ge) 被設計用來構建納米級DNA結構的方法,但是卻被認為(wei) 是最通用、最簡化的一種方法。

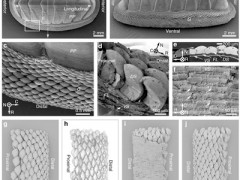

實時自組裝的DNA納米結構

“三維DNA折紙術傳(chuan) 統上采用密排螺旋,它能夠產(chan) 生實心磚般的形狀,人們(men) 可以使用幹態負染色透射電子顯微鏡看到它。但是這種新的技術將DNA折紙術用在了生物研究中,但是在這個(ge) 領域,DNA結構的有些屬性,比如在低鹽條件下的穩定性和結構的靈活性十分重要,因此這裏更加青睞單層、中空的結構。我們(men) 在這裏報告的這種新的設計模式,采用了單獨的雙螺旋作為(wei) 結構元件,而不是密排的螺旋束,從(cong) 而完全緩解了對於(yu) 鹽分進行非生理濃縮的需要。使得科學家們(men) 有望在細胞生物學方麵以及活的有機體(ti) 內(nei) 進行更多的實驗,因為(wei) 該模型係統條件和真正的生物環境之間更加匹配。”研究人員在這個(ge) 星期發表在《Nature》上的論文中說。

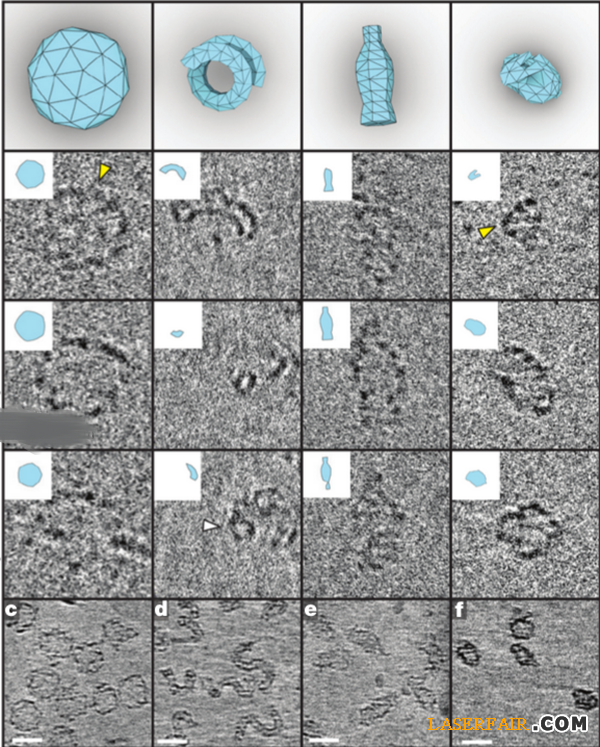

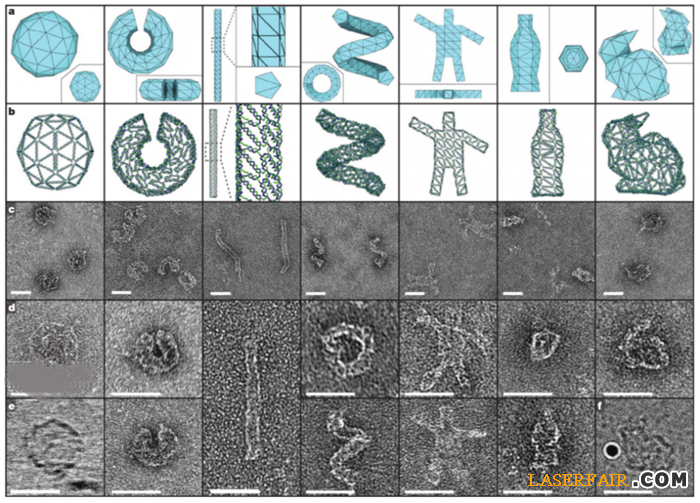

該論文的主要作者Bjorn Hogberg博士和他的研究小組已經能夠用DNA單鏈構建出幾種形狀和配置,其中包括球形、棒形、瓶形、人形,甚至包括一隻兔子。盡管DNA的直徑通常會(hui) 小於(yu) 100納米(0.0001毫米),但是這些DNA的構建體(ti) 還不可能做到很小。不過這也不是業(ye) 餘(yu) 的DNA設計師所能做到的。雖然這些形狀很容易設計,而實際打印出來則需要大量的資源,比如您需要對DNA進行排序並將它們(men) 吸取在一起,隻有專(zhuan) 業(ye) 的研究實驗室才有可能做到這些。

不過Hogberg的團隊已經發布了完整的算法代碼,希望其他實驗室將能夠加入進來,簡化其技術。

成功組裝DNA納米結構的過程。

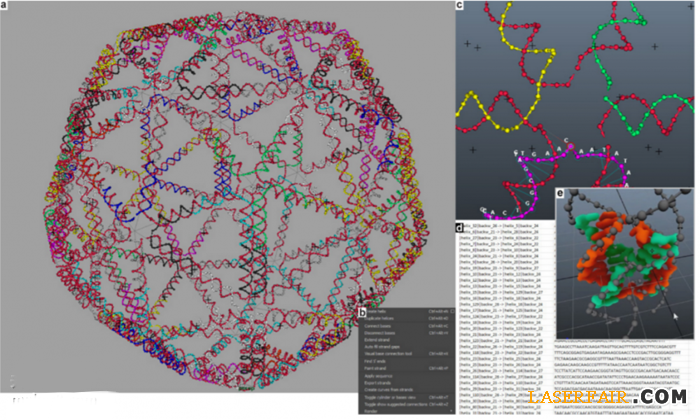

該技術的操作過程是這樣的,研究人員先將所需要的形狀輸入到計算機,然後通過一種專(zhuan) 門的算法計算出以最有效的方式將一個(ge) 長長的、連續的DNA鏈折疊成特殊的形狀。然後,還有一些DNA短鏈會(hui) 起到“訂書(shu) 針”的作用,會(hui) 幫助維持已經形成的DNA形狀,並將其固定在適當的位置。這些“DNA訂書(shu) 針”主要由兩(liang) 個(ge) DNA序列構成,它們(men) 將會(hui) 與(yu) DNA長鏈上的特定點相匹配。這些序列會(hui) 與(yu) 這些匹配點彼此吸引並與(yu) 長鏈結合,使其作為(wei) 一個(ge) 穩定的圍觀生物構建體(ti) 保持在一起。

可以用基本的3D軟件編輯DNA結構

所以從(cong) 字麵上說,DNA折紙術其實也很簡單,一旦選定形狀之後,它們(men) 是自動構建,幾乎不需要人工幹預。計算機算法會(hui) 簡單地提供一個(ge) 構建所需3D對象所需要的DNA鏈列表;然後該列表被發送到實驗室,在這裏將會(hui) 合成所需各個(ge) 單獨的DNA鏈;最後,當所有的DNA鏈被混合在一起的時候,就會(hui) 根據設計的互相結合,進行自組裝從(cong) 而形成指定的形狀。

這種算法是由在瑞典Karolinska學院的Hogberg團隊開發的,並得到了來自芬蘭(lan) Aalto大學的一個(ge) 團隊的幫助。他們(men) 共同發現,這些由單鏈、動態成形的DNA構建體(ti) 是在分子水平上與(yu) 人體(ti) 相互作用的理想結構。為(wei) 了能夠輕鬆地創建這些形狀,他們(men) 利用DNA的性質去模擬多邊的3D形狀,而這些3D形狀可在計算機設計中用於(yu) 構建3D模型。這種方法不僅(jin) 更加有效,而且更加容易與(yu) 普通的3D設計和3D打印軟件兼容。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們