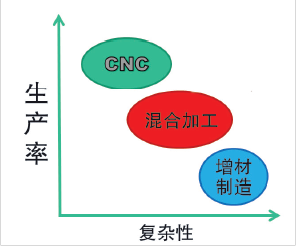

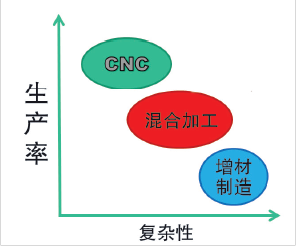

當考慮一個零件是用增材製造還是用減材製造時,一般來說會考慮其複雜性。對於高複雜性的零部件來說,增材製造是一種必然選擇,因為它能賦予完整的幾何自由度去構建具有複雜內部結構和功能的零部件。基於數控加工的減材製造對於常規形狀的零件來說能實現高的生產效率以及非常緊密的公差。因此,越是複雜的零部件,就越適合用增材製造技術,需要說明的是,如果零件規格要求更嚴格的公差,通常需要用傳統的方法。

但是,這兩種方法都有著各自的優點和局限性。

激光燒結增材製造本質上是用激光光束沿著工具路徑來熔化昂貴的粉末,一次隻創建一個零件的一層。這個過程比傳統的數控金屬加工速度至少慢了一個數量級。

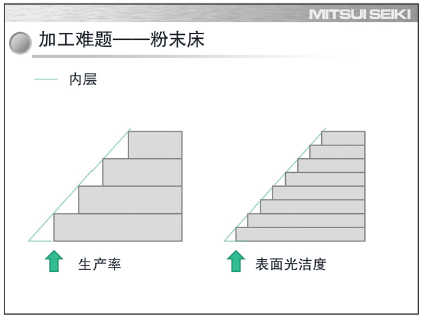

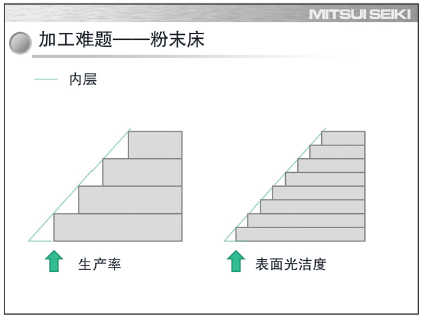

要達到減材製造的速度需要權衡三維中每一層的厚度。你可以用更高的能量輸入或是生成更厚的粉末層或是更快的成型以提高生產率,但表麵光潔度會受影響。或者你可以接受一個緩慢的過程,來形成較小的層,獲得更好的表麵光潔度。

甚至可能接受更慢的過程,來形成更薄的層,以獲得更好的表麵光潔度。在某些類型的數控機床平台,你仍需要後沉積工序。這就是增材製造和減材製造的“鬥爭”所在。這兩種技術被視為互相競爭性的技術,而不是彼此互補。而現在,我們在它們之間搭建起了“橋梁”(見左圖)。

混合加工技術能提供從純粹的增材到減材製造之間的全麵選擇。

混合加工就是這座“橋梁”,我們可以將這兩種技術融合在一起,來打印材料,在已有的零部件上添加金屬,從無到有構建零件,然後把它們融合在一起。

混合加工

大部分情況下,增材製造的零部件不能滿足傳統加工的需求。有些功能對表麵光潔度或公差有要求,而這不能通過直接材料沉積來獲得。在CNC數控機床上增加定向的能量沉積,將能結合金屬3D打印的複雜性以及傳統數控加工的表麵光潔度。

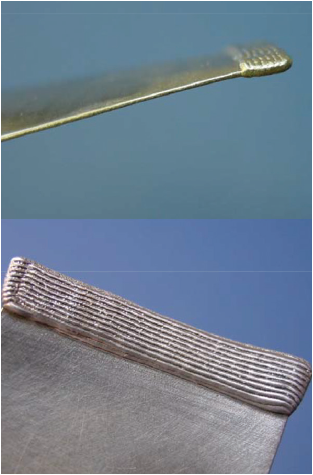

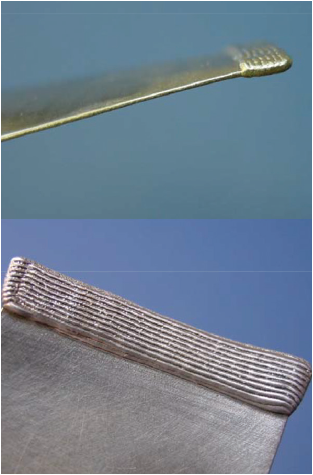

這種混合加工係統可以通過實現較厚的沉積層來最大限度地提高增材製造的生產率,因為能在同一台機器內提高表麵光潔度。通過采用一個非常精密的機床,再加上一種調整過的沉積噴嘴,該機器可以從無到有打印零部件或是將材料增加到已有的工件上,然後按照指令進行加工。你可以先打印一點,然後將噴嘴換成銑削刀具進行加工,為下一層沉積做表麵處理,再換回噴嘴來沉積下一層材料。或者你也可以打印直到成品完成,然後再加工這個零件。

在Mitsui Seiki(三井精機),我們的混合加工係統是一個5軸加工中心平台,精度為15μm,15,000至30,000rpm的CAT或HSK主軸。和主軸保持一致的噴嘴、光纖激光器、粉末的進料係統,將這些集成到一台加工中心中,我們就得到了一個可以在常規數控加工和增材製造之間來回改變的混合加工係統。

將噴嘴直接載入換刀裝置,就像其他常規的銑削刀具一樣,多個噴嘴可以支持不同的粉末流速和激光加工工藝。可以最大限度地挖掘其他噴嘴的潛力,來進行局部熱處理、表麵清洗、部分幹燥、燒掉冷卻劑、為下一層做表麵處理,甚至還可以進行激光鑽孔或激光切割。

憑借這種混合加工方法,您可以從無到有地打印整個零部件,或是將材料添加到現有的零部件上,或是回收磨損零件來提高耐磨損性,或是修複損壞的零件。

應用

這項技術可以應用在航空發動機渦輪維修方麵——高壓渦輪壓縮機葉片、低壓葉片、渦輪、大葉輪和高壓渦輪部分。30多年來,這已經在某些案例中得到了很好地應用。然而,在同一平台上現在不能有效地修複零件和進行焊後加工。我們可以在增材製造工藝中加入一個機器之外的檢測係統來掃描已有的零件。

該掃描將生成針對CAD模型版本的點雲數據。然後可以自動生成刀具路徑,從而為一個零件在增材和減材製造之間的來回轉換做好準備。我們的目標是最終無需任何工程幹預就能做到這一點,能正確地從一個工序進入到下一步工序。

同時這項技術也有可能用於修複零部件,否則這些零件在傳統加工環境中會因為機器崩潰或刀具破損而報廢。與其報廢一個價值數以十萬計美元的零部件,顯然修複方案更為經濟,公司可以將破損工件的掃描數據與CAD文件進行比較,然後生成增材/減材製造的刀具路徑,來修複損壞的地方。

未來的激光選擇

三井精機的混合加工中心可以更換激光頭,也可以用同樣的方式更換切削工具。

激光燒結通常隻需要100W的激光來通過微銑削去除材料。一般用於激光沉積的2kW激光不能縮小到100W。但是,展望未來的發展,我們可以創建一個能在高功率和低功率激光之間靈活切換的係統。未來的係統可以用激光燒結對零部件進行微銑削、增材製造沉積工藝、傳統的激光金屬去除。

早期的增材製造方法

整個增材製造工藝仍處於發展初期。很多公司在增材製造上花費了大量金錢,可是並沒有得到有效的解決方案。我們應該停止頭腦發熱。激光行業在其早期“誇下海口”,有些其實現在還無法實現。開發人員要想成功創造工業化的解決方案,必須有著過程控製和成功的係統。不過最開始的時候,激光和光學元件顯然沒有成功。我們應當避免重蹈激光領域的這個覆轍。

在三井精機,我們集中精力在去除材料上。這一直是我們的工作,而我們做得很出色,非常地精確。我們期盼增材製造成熟的這天早日到來,這樣我們將能用這些新方法開發更具創造性的解決方案。未來15至20年,增材製造將會迎來全新的麵貌。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們