據研究第一作者、美國伊利諾伊大學厄巴納-尚佩恩分校在讀博士生Ke Sun(孫苛)介紹,大約10年前美國科學家提出3D微電池的概念,過去的製備方法都基於(yu) 較為(wei) 成熟的微電子技術以及新興(xing) 微加工技術,不僅(jin) 成本較高,而且迄今沒有獲得理想的成果;他們(men) 則轉而采用方興(xing) 未艾的3D打印技術。

3D打印是一種快速成型技術,它以數字模型文件為(wei) 基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可黏合材料,通過逐層打印的方式來構造物體(ti) 。

孫苛說,這項研究的一大難點在於(yu) 製造用於(yu) 打印的材料,即“墨水”。3D打印機的直徑隻有30微米,和一根頭發絲(si) 的直徑差不多,這要求“墨水”具有特殊的流變學性質。一個(ge) 形象的比喻就是要求“墨水”像牙膏一樣能在擠壓中流動,從(cong) 而從(cong) 針管中流出,並能在空氣中迅速穩定凝固成型。

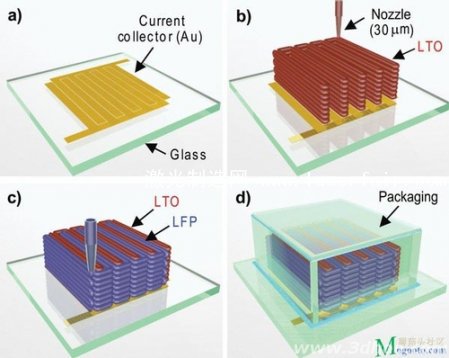

“墨水”的主要成分必須是可作為(wei) 電極使用的活性材料。為(wei) 了打印微電極,他們(men) 開發並測試了幾種特殊的“墨水”,能像電化材料那樣,形成工作陽極和陰極,而且能像牙膏一樣擠出,打印完成後硬化成像薄膜一樣的薄層。他們(men) 用一種金屬鋰氧化物納米粒子製造了陽極墨水,用另一種材料製造了陰極墨水,形成一種微小的、陽極和陰極緊密交錯的多層堆疊結構,每層厚度比發絲(si) 還細。之後,把這些電極裝在微小容器中,充入電解液就完成了。

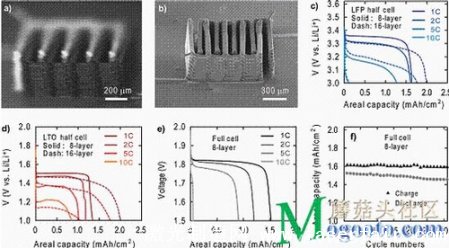

經過多次嚐試,研究人員最終通過膠體(ti) 化學方法成功將磷酸鐵鋰和鈦酸鋰兩(liang) 種材料分別做成“墨水”,用作電池的正極和負極。然後,他們(men) 利用3D打印技術打印出梳子狀的正極和負極並將它們(men) 交錯排列成一層,再層層堆積獲得寬度隻有40微米、而高度是寬度11倍的電極。研究人員還對微電池存儲(chu) 和釋放的電量、充電時間進行了檢測。“在充放電率、循環壽命和電流強度方麵,它們(men) 的電化性能可以和商用蓄電池媲美。我們(men) 隻是把它縮小到了更小級別。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們