超材料(me

tamaterials)是一種人工設計的複合結構或複合材料,具有很多自然材料不具備的超常物性,如負磁導率、負折射率、逆多普勒效應、逆Cerenkov輻射、負泊鬆比、負熱膨脹等。

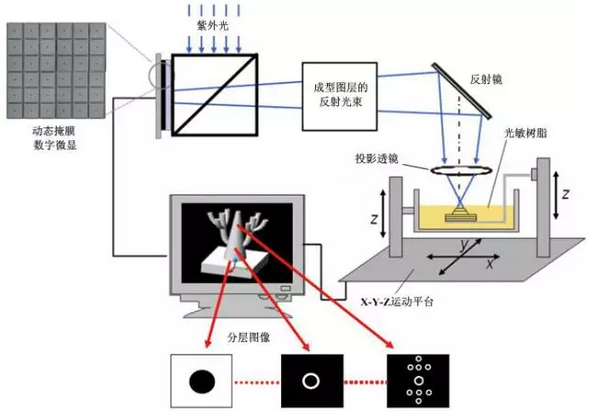

圖1負膨脹係數超材料

超材料的概念源頭可以追溯到1967年由前蘇聯科學家Veselago提出的“左手材料”。Veselago從理論上研究了介電常數和負磁導率,同時為負值時材料的電磁學性質,表明電磁波在其中傳播滿足“左手定則”,稱為“左手材料”,隻是由於沒有實驗驗證,加之當時處於功能材料發展初期,人們對Veselago的發現並未予以足夠重視。2001年,美國加州大學聖迭戈分校的Smith等物理學家根據英國帝國理工大學的John Pendry教授提出的構造左手材料的巧妙設計方法,利用以銅為主的複合材料首次製造出在微波波段具有負介電常數、負磁導率的物質,從而證明了左手材料的存在。2002年,麻省理工學院孔金甌教授從理論上證明了左手材料存在的合理性,並稱這種人工介質可能用於電磁波隱身等。

超材料從預想到成為現實,其重要意義不僅僅體現在幾類主要的人工材料上,而在於它讓人類創造活動突破了自然物質的束縛,使人們在不違背自然基本規律的前提下通過巧妙設計獲得具有超常物理性質的“人造物質”。“超材料”一個較重要的設計理念是巧妙利用材料中的“關鍵物理尺度”。光子晶體是利用關鍵物理尺度的控製來實現材料超常物理性質的典型例子,它是通過在波長尺度上材料的介電周期結構來實現對光子在其中運動狀態的調控的。

近年來,增材製造或3D打印技術作為一種數字化、直接化的製造技術,從形狀上來說可以實現“所想即所得”,從材料來說可以實現材料的數字化複合或組合,從尺度上來說可實現從納米級到米級結構的製造,從而為超材料的加工實現提供了一種快速通道。

熱力學超材料的3D打印

固體材料通常會隨溫度變化產生膨脹或收縮行為,然而材料的熱脹冷縮會降低精密部件的結構穩定性和安全可靠性,甚至破壞材料的功能特性。在光學儀器、微電子器件、航空航天等高技術領域,迫切需要形狀和尺寸不隨溫度變化的結構,以保證其構件具有高的尺寸穩定性、精密性和長的使用壽命。零膨脹、近零膨脹和負膨脹材料成了材料科學的一個重要分支學科,並成為材料科學中一大研究熱點。

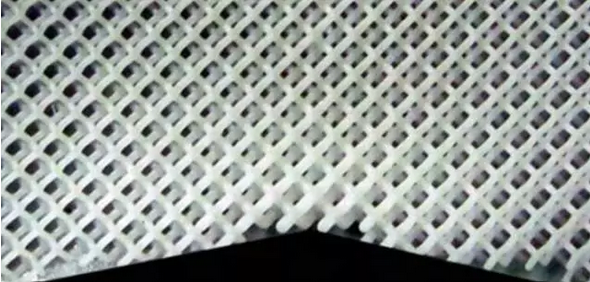

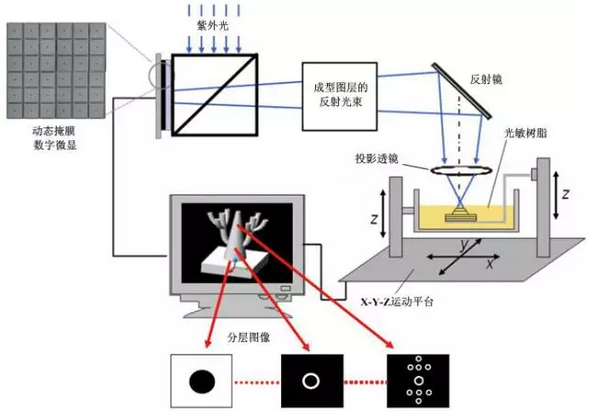

圖2 投影式微立體光刻3D打印原理

材料學和凝聚態物理學研究表明:材料的熱膨脹性能由正常的晶格振動決定,但同時還受其他物理效應的影響。當其他因素使單胞的體積隨溫度升高而縮小,並且作用大於正常原子非簡諧振動的效果時,材料表現出負熱膨脹性能。經過不斷研究,科學家們陸續報道了各種低熱膨脹材料以及負熱膨脹材料,比如鎢酸鋯(ZrW2O8)係列負熱膨脹材料、鋰霞石(LiAlSiO4)、磷酸鋯鈉(NaZr2P3O12)等。但是由於反常熱膨脹材料的熱力學性質研究相對較少,從而給合成製備熱膨脹係數可調材料帶來困難。2016年10月25日,美國勞倫斯利物莫爾國家實驗室(LLNL)發布了研究成果,該實驗室工程師和麻省理工學院(MIT)、南加州大學、加州大學洛杉磯分校科學家合作,首次利用3D打印技術製備出受熱收縮的超材料結構,如圖1所示。這個新型結構在降溫後還可恢複之前體積,能反複使用,適用於製作溫度變化較大環境中所需要的精密操作部件,如微芯片和高精光學儀器等。

在製造所設計的負膨脹超材料結構時,麻省理工學院的研究人員采用了投影式微立體光刻(Projection Micro-StereoLithography,PµSL)3D打印技術,其原理如圖2所示。工作時,先將不同材料的液滴噴在一個透明窗口上,再通過數字投影機把圖案分別投射在需要固化的液滴背麵,被光照過的區域就形成固體片狀結構,附著在一個樣品支架上,窗口上沒有曝光的液滴則被清除,如此反複,可以得到所需的複合材料。

彈性力學超材料的3D打印

一般常見彈性固體的泊鬆比ν=0.3~0.5,即在拉伸時材料的橫向發生收縮。而負泊鬆比效應,是指受拉伸時,材料在彈性範圍內橫向發生膨脹;而受壓縮時,材料的橫向反而發生收縮。負泊鬆比材料作為一種可設計的結構材料,直到1987年美國愛荷華大學的Lakes首次通過對普通聚合物泡沫的處理得到具有特殊微觀結構的負泊鬆比材料,這一領域內的研究開始蓬勃發展起來。

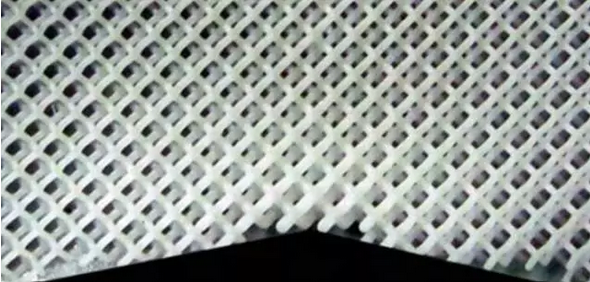

圖3 3D 打印製造的電磁波“地毯式隱身罩”

負泊鬆比材料由於具有不同於普通材料的獨特性質,在很多方麵具備了其他材料所不能比擬的優勢。首先負泊鬆比效應可以使材料的力學性能得到增強,包括剪切模量、斷裂韌性、熱衝擊強度、壓痕阻力等。其次,由於材料的泊鬆比影響到應力波的傳輸和反射,應力的消除和在裂紋附近的應力分布,所以負泊鬆比材料適合製造緊固件或安全帶,在受外力時材料的橫向膨脹可以抵消外力的作用,從而提高這些部件的抗負荷能力。

目前負泊鬆比材料的製備方法主要分為兩類:一是通過對正泊鬆比材料的變形以及合理鋪設方式獲得負泊鬆比效應;二是通過創新材料的構築方法和技術直接製備負泊鬆比材料。目前的製備技術僅限於實驗室的研究,且材料與結構隻能在理想狀態下進行製備,與實際工程材料結構的製造有很大差距。然而3D打印技術的應用,無疑對縮小這種差距提供了前所未有的助力。

電磁學超材料的3D打印

電磁超材料是一種介電常數與磁導率可為正、零或負數的,具有負折射、逆多普勒、逆Cerenkov輻射和消逝波放大等效應的人工複合材料。正是由於電磁超材料具有傳統的天然材料不同的電磁介質,許多現實應用就此產生。電磁超材料通常由基本諧振單元(如電諧振器、磁諧振器)構成,通過對單元諧振特性的設計可以在特定頻段對超材料的等效電磁參數進行有效控製。

西安交通大學田小永等采用基於漸變折射率超材料結構設計了“地毯式隱形罩”、“電磁黑洞”等器件,以光固化3D打印技術為製造手段,光敏樹脂為基體材料,製作出了這些複雜結構的3D電磁器件。如圖3所示,“地毯式隱身罩”的電磁波傳輸作用是改變因中間凸起部分對入射電磁波產生的散射現象,從而隱藏電磁波對突起內部物體的探測作用。試驗結果表明,通過改變單元結構特征參數,實現單胞等效介電常數和折射率的可控設計,可完成電磁波的可控傳播,實現電磁隱形。

超材料從設計材料學的角度極大地解除了“自然物質特性”對人類創造活動的束縛,3D打印技術從設計製造學的角度解除了“傳統製造手段”對人類創造活動的約束,兩者的交叉融合應用必將彰顯出巨大的價值威力。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們