1960 年激光問世不久,前蘇聯巴索夫院士、美國 Nuckolls與我國王淦昌教授等著名科學家,便敏銳地意識到能夠在實驗室內創造極高功率密度的激光,產生高溫高壓條件,誘發核聚變,並在各自所在國獨立地推動了早期的激光聚變研究。今天,激光驅動慣性約束聚變(inertial co

nfinemeut fusion,ICF)研究已成為重大前沿科技領域,是實驗室內研究 ICF 和高能密度物理(high energy density science,HEDs)無可替代的主要技術途徑,更是未來人類創造可持續發展能源的主要技術途徑之一。

ICF 實現聚變點火的基本物理特點為采用高功率密度的能源來加熱燃燒靶丸,使其高度壓縮實現燃料的自持燃燒,從而達到熱核點火的條件,即所謂的“勞遜判據”。高功率激光作為ICF驅動條件具備精密可控的顯著優勢,但在實驗室毫米空域、納秒時域尺度內實現勞遜判據所要求的精確條件並非易事。首先,要求驅動激光脈衝有足夠高的能量和功率,同時還要求具有高光束品質,包括激光波長、高光束質量、高的打靶精度、精準的脈衝波形和同步精度等。這些技術要求既為高功率激光技術研究和發展指明了方向,也對高功率固體激光裝置研製提出了巨大的挑戰。

上世紀 70年代,中國工程物理研究院於敏教授便提出,激光慣性約束聚變是一項非常複雜的大科學工程,涉及理論、實驗、診斷、製靶和激光驅動器等 5個方麵的研究內容和彼此之間的協調發展,即“五位一體”的發展思想。

目前,ICF研究與巨型激光驅動器總體水平已經成為一個國家綜合國力的反映,代表一個國家在聚變科學與高能量密度科學研究領域的總體水平。目前,高功率激光技術研究已走過了輝煌的發展曆程,一代技術已成為曆史,二代技術已成為發展主流,三代技術嶄露頭角,預示著高功率固體激光技術發展旺盛的生命力。

上世紀 70年代起,美、中、英、法、日、俄等國相繼建造了多台納秒脈衝寬度的釹玻璃激光裝置,能量從百焦耳級至數十千焦耳級。進入 90年代,各發達國家紛紛著手建造更大規模的裝置,高功率激光技術發展跨入了新的曆史時期。90年代中期,美國利弗莫爾實驗室(LLNL)在全麵發展新一代固體激光光學材料、單元技術和先進總體設計技術的基礎上,率先啟動總投資數十億美元、為期十年的大科學工程,建造國家點火裝置(NIF)。法國原子能委員會(CEA)隨即開始建造與 NIF 類似規模的兆焦耳激光裝置(LMJ),俄羅斯也計劃於 2017年底啟動世界上最強大的激光係統 UFL-2M,將用於高能量密度物理和能源領域的研究。

超高超強短脈衝激光是高功率固體激光技術的另一個重要的方向。80年代中期發展起來的啁啾脈衝放大(CPA)技術是激光技術的新裏程碑,超強超短脈衝激光技術在聚變快點火和許多交叉前沿學科以及國防應用的牽引下迅速成為各科技強國關注的熱點,多台皮秒和飛秒脈寬的拍瓦級超強激光裝置已經建成或正在研製中,中物院實時開展了該技術路線下的超短超強脈衝激光裝置的研製。

2 高功率固體激光裝置的發展曆程

時任中物院副院長的王淦昌教授於 1964年提出了“利用大能量大功率光激射器產生中子的建議”,得到中國科學院上海光學精密機械研究所(簡稱上海光機所)從事高功率激光技術研究的鄧錫銘等科學家的積極響應,以及中國科學院領導張勁夫的支持,從而初步醞釀和逐步形成了這一具有深遠影響的研究領域。自此,我國高功率激光技術有了明確的發展方向,上海光機所是最早的研究基地,在該所的大力支持下,中物院也逐步成為了一個高功率激光技術的研究基地。

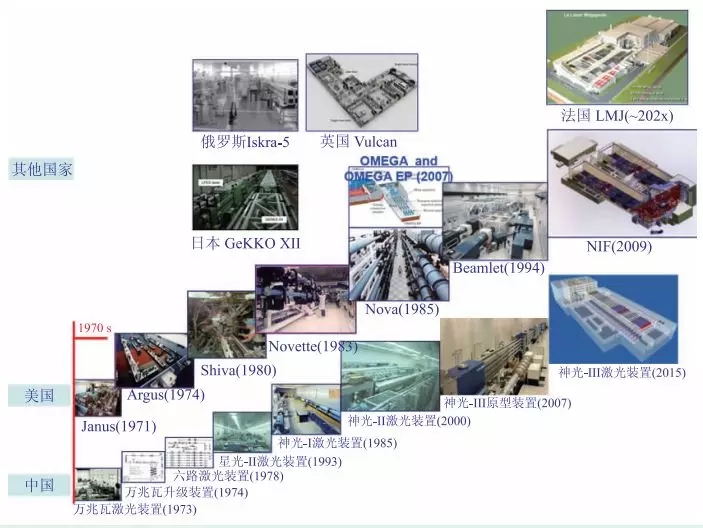

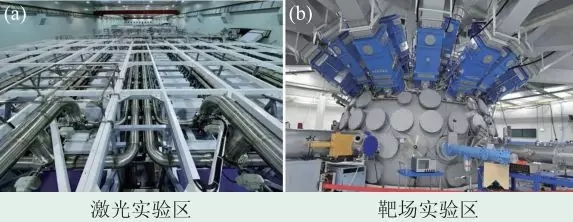

中美兩國均在上世紀 60 年代開始了應用於ICF 的高功率激光驅動器的研究,如圖 1 所示,在 1973年,兩國都已研製成功可用於 ICF技術研究的激光驅動器。不幸的是,國際上在激光技術和等離子體物理諸方麵不斷取得創新成果和重大突破的 10餘年間,多方麵的原因使我國的這項研究工作失去了重要發展期,美國在 70年代後期建成了 Argus 裝置,1978 年建造了規模更大的Shiva裝置,1982年開始建造更大功率的 Nova裝置,中國在 80年代初才開始大型激光裝置的預研工作。此時我國高功率激光技術已經落後了美國很多。

圖1 國內外主要的高功率固體激光裝置的發展曆程

盡管發展過程中麵臨巨大困難,但在老一輩科學家的指引下,上海光機所和中物院兩支研究團隊精誠協作,先後為我國研製了多台固體激光裝置,主要包含星光係列和神光係列激光裝置。兩類裝置在 ICF研究中定位不同,因而在國內形成了配套互補的 ICF 研究格局,促進了中國 ICF研究的健康發展。星光係列激光裝置主要用於基礎實驗,在開展分解實驗和物理診斷設備考核標定的同時,發展了多項激光新技術的預先研究,如三倍頻技術等;神光係列激光裝置主要用於較綜合的實驗,以上海光機所為主建設的神光-I和神光-II裝置對我國 ICF的技術發展起到了重要的推動作用。

於 1986年建成的神光-I裝置,其規模和性能與美國的 Argus 裝置相當,標誌著我國基本上掌握了第一代高功率激光驅動器的關鍵技術,成為我國第一台服務於 ICF 基礎實驗研究的高功率激光裝置。為更加有效地發揮該裝置的作用和兩個單位的優勢,中物院與中科院在 1986年決定建立“高功率激光物理聯合實驗室”。為此,中物院派駐科研人員到上海嘉定,成立了激光實驗室,即現在的中物院上海激光等離子體研究所。中物院在該裝置上開展了一係列物理實驗,取得了可喜的成果,同時也鍛煉和成長了我國從事激光聚變研究的隊伍。1994 年,神光-I 激光裝置退役。神光-I裝置連續運行 8年,在 ICF和 X射線激光等前沿領域取得了一係列有國際水平的物理成果。

2001年由中物院、中國科學院共同投資研製的神光-II激光裝置投入運行。該裝置功率較之神光-I提高了約 4倍,8束激光輸出,具有三倍頻打靶能力。神光-II激光裝置自完成建造以後,開展了大量高水平、高能密度物理領域的分解物理實驗研究,得到了一批具有高精度和重複性好的高水平物理實驗結果。以神光-II激光裝置建成為標誌的實驗條件改善,使 ICF實驗研究進入了一個新的時期,標誌著我國在這方麵的研究從以基礎研究與能力發展為主要目標轉變到以應用基礎研究為主要目標,並牽引能力發展。至今該裝置仍然在高能密度物理、能源和天體物理領域發揮著重要作用。

3 中國高功率固體激光技術研發曆程中兩次“突破”

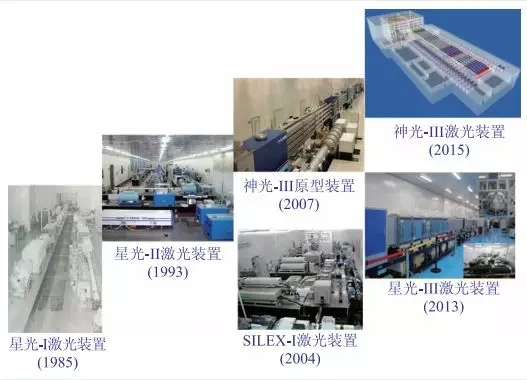

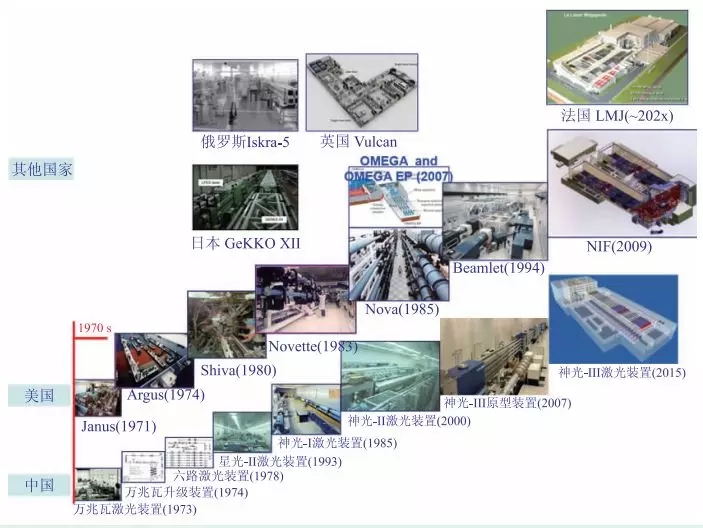

中物院也先後研製了多台激光裝置,如圖 2所示。以激光技術的特點區分,這些裝置可分為以星光-I、星光-II、神光-III 原型和神光-III 激光裝置為代表的高功率激光技術和以 SILEX-I和星光-III 激光裝置為代表的超短超強激光技術,多台裝置的研製實現了中國高功率固體激光技術研發曆程中兩次重要“突破”。

圖 2 中物院高功率固體激光裝置研製的發展曆程

3.1 新一代高功率釹玻璃激光技術的突破

為進一步提升 ICF基礎實驗研究效率,以及為高功率激光技術未來發展培養技術團隊,在上海光機所的幫助下,中物院在八十年代後期研製成功規模稍小的星光係列裝置。90年代中物院審時度勢,實時啟動了以多程放大為基本技術特征的新一代高功率激光裝置(即神光-III激光裝置)概念研究和先期關鍵技術預研。

3.1.1 星光-I激光裝置

1977年底,王淦昌教授率領中物院有關領導和技術人員到上海光機所商談合作事宜,初步擬定雙方投資在上海光機所研製一台1012W(2×800 J)的激光裝置LF-12(後稱神光-I激光裝置)。為了盡快開展物理實驗研究和培養中物院自己的激光隊伍,同時確定由上海光機所為中物院研製一台輸出功率為1011W的單路激光裝置LF-11(後稱星光-I激光裝置)。中物院於1983年派出數名技術人員到上海光機所學習,形成了星光-I激光裝置運行維護和改進提高的核心力量,誕生了中物院從事高功率激光技術工作的年輕科技隊伍。

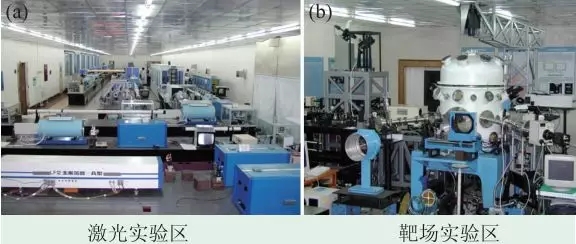

星光-I激光裝置安裝在位於深山的中物院核物理與化學研究所舊址,於 1985年建成並驗收。星光-I激光裝置輸出光束口徑Ф70 mm,最高輸出能量 70 J。王淦昌教授曾親臨星光-I 激光裝置實驗室視察,見圖3。

圖 3 星光-I激光裝置 (a)星光-I激光裝置激光大廳;(b)王淦昌教授視察星光-I激光裝置

星光-I激光裝置在物理需求的牽引下,完成了多項國內的首創工作,主要包含:

(1) 為了滿足間接驅動物理實驗要求,研製了我國第一台腔靶小孔瞄準定位係統(1986年),解決了激光束精確引導和調焦的技術難題,實現了高精度、高效率激光束穿孔的目標,奠定了我國ICF間接驅動物理實驗激光打靶的基礎。

(2) 為滿足我國 ICF物理實驗發展要求,研製了國內第一台實用的高功率釹玻璃激光高效率大口徑KDP晶體(Ф70 mm)二倍頻係統(1987年),二倍頻效率達到 70%,接近當時國際的先進水平,填補了國內大口徑高效率二倍頻應用的空白。大口徑高效率諧波轉換技術的突破,奠定了我國後續大型激光裝置高效率諧波轉換的基礎。

(3) 大縱橫比激光線聚焦是實現激光泵浦的 X射線激光出光的關鍵技術之一,為解決這一技術難題,設計了非球麵組合線聚焦光學係統,實現了大縱橫比線聚焦(30 mm×50 μm)(1988年),使我國成為繼美國兩個月後在國際上第二個實現激光泵浦X射線激光(108.9 nm)出光的國家,奠定了我國X射線激光實驗線聚焦技術的基礎。

(4) 利用主激光束分光與空間光路延遲,采用受激布裏淵散射技術產生零抖動同步精度的探針激光,在國內首次獲得了不同時刻黑腔靶解體過程的圖像(1987年),初步驗證了黑腔靶實驗的科學可行性,見圖4。

圖4 不同時刻柱形靶的解體照片(ΔT為主激光脈衝和探針光脈衝的延遲時間)

3.1.2 星光-II激光裝置

90 年代初,中物院遷址綿陽。同時,根據ICF物理實驗的新要求,於 1995年將星光-I激光裝置升級為星光-II激光裝置。由於星光-II激光裝置需具備用於ICF、X射線激光(XRL)和原子參數等基礎實驗與分解實驗,以及高功率激光技術研究的能力,因此在設計、研製星光-II 激光裝置的過程中,並沒有單純地追求裝置的激光能量指標,而是以提高裝置的綜合性能指標和運行效率為目的。同時以國內成熟的激光單元技術為基礎,采用部分先進技術,在保證裝置可靠、穩定運行的前提下追求裝置的先進性。星光-II激光裝置主要技術特點包含:

(1)裝置采用主動鎖模 -調 Q 技術、負反饋控製單縱模技術,在亞納秒—納秒範圍內實現了裝置輸出脈衝寬度的分段可調。

(2)采用偏振失配(Type II/Type II)三倍頻方案和倍頻、混頻晶體封裝於同一倍頻盒內的結構,實現了二、三倍頻激光的高效轉換,三倍頻的最大外轉換效率為 65%,三倍頻技術水平達到了國際先進水平;並成功解決了三波長分離、靶瞄準和定位等技術問題,在國內首次完成了三倍頻激光打靶物理實驗。

(3)靶場采用雙靶室結構,有效地提高了全裝置的運行效率。其中 1號靶室建立了新的靶瞄準定位係統,實現了用一種準直光源對不同波長激光打靶的瞄準定位,打靶精度達到±25 μm。

星光-II激光裝置主要技術指標為:末級輸出口徑Ф180 mm,裝置可輸出三種波長,即 1.053 μm(基頻)、0.527 μm(二倍頻)和 0.351 μm(三倍頻),脈衝寬度 0.2—0.9 ns和 1.5—5 ns,最高輸出能量260 J/1.053 μm 和 130 J/0.351 μm,光束可聚焦到7—10 倍衍射極限。它是當時我國唯一一台適於激光聚變等離子體實驗研究的高功率紫外光(激光波長為0.351 μm)激光裝置。圖5為星光-II激光裝置的總體概貌示意圖。

圖5 星光-II激光裝置的總體概貌示意圖

星光-II激光裝置在國內首次進行了三倍頻激光與平麵靶、黑腔靶相互作用實驗,獲得了靶吸收效率、X光轉換效率和源區幹淨性的實驗數據;在國內第一次完成了單線類氖鈦 X射線激光增益實驗和類氖鋅出光實驗,開辟了中小型高功率固體激光裝置開展 X射線激光實驗研究的先例。

3.1.3 神光-II原型裝置

上世紀九十年代初,國家批準激光驅動慣性約束聚變(ICF)成為國家高技術發展計劃的有機組成部分,ICF研究正式上升到國家層麵,得到穩定長期的國家支持,中國 ICF進入了快速發展的階段。同時,美法兩國為了盡快實現實驗室內聚變點火這一人類夢寐以求的科學目標,以及積極應對禁核試驗後核武器物理研究的困難局麵,加快了巨型激光裝置的研發步伐。

中物院作為 ICF 高技術發展計劃的依托單位,及時啟動了神光-III 激光裝置的概念研究和先期關鍵技術研究,神光-III 原型裝置研製工作隨之展開。先後發展了一係列新一代單元關鍵技術,研製出了大尺寸高性能的釹玻璃、脈衝氙燈、KDP晶體等高功率光學元(器)件,特別是大口徑精密光學加工、鍍膜、潔淨控製、檢測、裝校技術和工程能力等有了大幅度提高。

神光-III 原型裝置工程研製於 2000 年正式啟動。中物院激光聚變研究中心作為工程實施責任主體,邊設計,邊攻關,邊實施,聯合全國優勢單位,於 2003年實現了首束出光,2005年首束達標,2007年全麵建成並通過國家驗收,實現了中國新一代高功率激光裝置研發的突破。

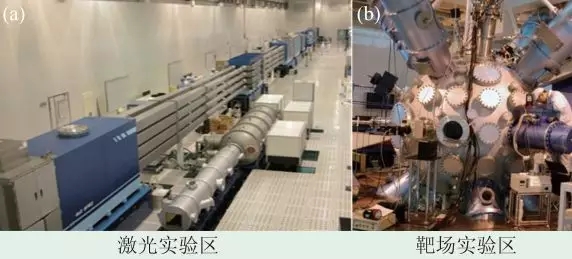

神光-III原型裝置總體概貌如圖6所示。神光-III 原型裝置采用“四程放大”以及“方形光束、組合口徑、陣列結構”為主要特征的總體技術路線,並根據我國具體情況有所發展和創新,總體設計融合了相關領域或行業的先進技術和成功經驗,實現了從一代技術到二代技術的跨越。其主要性能參數為8束口徑為29 cm×29 cm激光,三倍頻波長和脈寬為 1 ns—3 ns 脈寬時,每束可輸出能量1.2 kJ—1.8 kJ。

圖6 神光-III原型裝置總體概貌示意圖

神光-III 原型裝置研製過程中,獨立自主地解決了一係列科學技術問題,創造了多個國內“首次”,主要表現在以下幾個方麵:

(1)采用非對稱變口徑光束傳輸、光束角旋轉隔離和光束旋轉補償等關鍵技術,通過係統優化組合,研製成功具有一定特色和較好增益特性的四程放大係統,使我國成為國際上少數幾個係統掌握多程放大技術的國家。

(2)采用理論與基準實驗相結合的研究方法,較好地解決了多程放大係統的關鍵理論問題,準確地給出了係統設計的關鍵判據——B積分判據。

(3)采用“連續相位板整形與光譜色散勻滑”的技術路線,實現了靶麵光強的精密控製,裝置束勻滑輸出性能達到了國際先進水平。

(4)采用“單脈衝與並聯驅動”技術,研製成功高性能、多單元的等離子體電極電光開關係統,使我國成為世界上第二個掌握這一核心技術的國家。

(5)基於“高速電子學實現脈衝時間整形技術”研製成功的全固化、全光纖前端係統,為裝置提供了穩定可靠的激光種子光源,同時解決了甚多束激光柔性分光,精密同步以及光路靈活布局等難題,使我國成為世界上第二個係統掌握這一關鍵技術的國家。

(6)在國際上首次成功地采用基於“液晶光閥調製原理的光束空間整形”技術,實現了裝置輸出光束近場分布的主動控製。

(7)采用“預電離+電容接地”技術路線,研製成功了電磁兼容性好、儲能密度較高、自動控製程度高的新型模塊化能源組件,組件總體技術水平和性能接近國際先進水平。

(8)研製成功集高效率三次諧波轉換、高精密聚焦、高精度衍射取樣測量等多功能為一體的終端光學組件,為進一步提高裝置總體負載能力提供了極為寶貴的經驗。

(9)在國內首次采用“多光束時空編碼並行引導+靶麵共軛式直接診斷”技術,實現了靶場係統多束激光快速精確引導和基準物理實驗靶的精密定位。

(10)在國內首次實現了高功率激光驅動器全裝置、全流程的集中指揮控製和管理。

(11)實現了 300 mm方形口徑 KDP晶體材料的生產、加工、鍍膜等全流程工藝,300 mm方形口徑 KDP晶體基本滿足了原型裝置電光開關與終端光學組件等關鍵單元工程研製的基本要求,其主要性能指標接近國際先進水平。

(12)在國內首次研製成功了以“成像曝光+離子刻蝕”為主工藝的 300 mm 方形口徑光束取樣元件(BSG),實現了高能量三倍頻激光脈衝能量測量的精密取樣。

作為我國 ICF 研究“十一五”和“十二五”期間的主力驅動器,神光-III 原型裝置開展了一係列物理實驗。截止到 2015年底,神光-III原型裝置已經累計提供了有效打靶發次 2000多發,打靶成功率超過 90%;各類基於高功率固體激光裝置開展的物理實驗取得了長足的進展。

神光-III 原型裝置研製成功,集中體現了我國十幾年來在高功率激光驅動器方麵的研究成果,達到了裝置研製的科學和任務目標,使我國具備了從事高能量密度科學等領域基礎研究的平台和必要的技術手段,並推動了物理診斷和製靶技術的發展。同時實現了我國高功率激光驅動器科學技術與工程研究由“跟蹤模仿”到“局部創新”的轉變,實現了我國高功率激光驅動器總體建設水平“升級換代、邁上台階”的跨越。另外,裝置的建設也促進了我國高功率激光驅動器研製體係的建設,培養和鍛煉了科學技術研究、工程實施和管理方麵的隊伍,形成新一代高功率激光驅動器的綜合設計、建造能力。

3.1.4 神光-III激光裝置

神光-III 激光裝置是開展聚變點火前重要物理過程研究的重要設施,可為更大規模驅動器研製奠定基礎,重點解決更大能量激光驅動器建設的工程化、規模化問題。

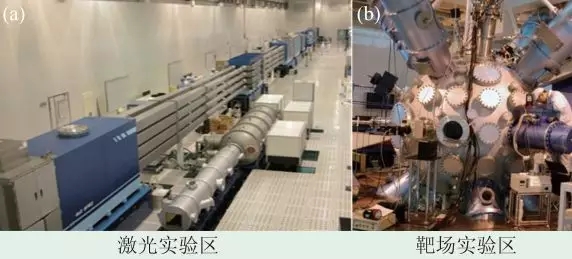

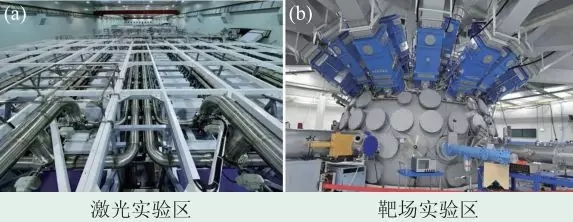

神光-III激光裝置實驗室於2007年2月4日在中物院激光聚變研究中心破土奠基。神光-III 激光裝置通光口徑增大到 40 cm×40 cm,由 48束激光組成,脈寬3—5 ns,三倍頻波長,可以輸出約180 kJ 的能量。這是國際上繼美國 NIF、法國LMJ裝置之後在建的第三大激光裝置,也是我國有史以來最大的光學工程。

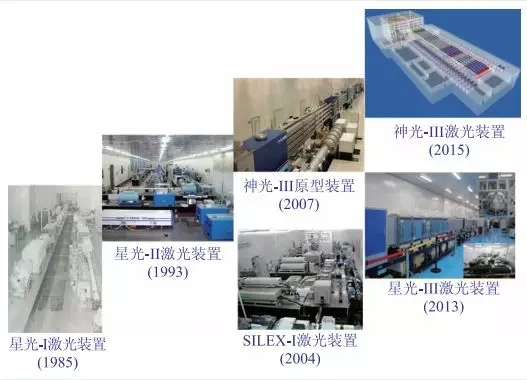

神光-III激光裝置於2011年底實現了首束組出光,2013年出光束數達到了32束,裝置進入了邊集成、邊提供物理實驗的階段。2015年9月,神光-III激光裝置建成,裝置首次實現了48束180 kJ/3 ns、峰值功率60 TW的測試輸出,裝置由此正式全麵投入使用,具備全束組打靶能力。該裝置規模和輸出能力是目前世界第二、亞洲第一,性能指標先進的高功率固體激光裝置,是中國光學工程領域發展曆程中的標誌性設施。神光-III 裝置總體概貌如圖7所示。

圖7 神光-III激光裝置總體概貌示意圖

2013—2015 年,神光-III 激光裝置圓滿完成了數輪物理實驗,共計打靶 465發。各類綜合性的實驗方麵已取得了重要進展。裝置目前已形成日均打靶 2發的運行能力,並隨著裝置整體磨合不斷深入,運行效率已呈快速上升之勢。

神光-III 激光裝置成功運行不但大幅提升了我國高能量密度物理的研究能力,也集中體現了我國高功率固體激光技術與工程的“五大進步”:

(1)係統掌握了以“三大物理基礎(泵浦與放大動力學、傳輸動力學和損傷動力學)、三個設計階段(可行性研究、初步設計和工程設計)、四大設計基線(輸出能力、光束質量、精密調控和三性管控)、六類設計要素(光、機、電、控、測、裝)”為主要特征的巨型高功率固體激光裝置的總體設計方法與技術,實現了總體設計與驗證的係統化、規範化。

(2)係統掌握了以“三大階段(加工製造、安裝集成和聯機調試)、三類基線(安裝精度線、環境潔淨線和集成效率線)、三性驗證(工程設計符合性、加工製造匹配性和工程實施保障性)、三類評估(集成評估、性能評估、運行評估)”為主要特征的巨型高功率固體激光裝置的總體集成方法與技術,基本實現了批量安裝集成的流程化、規範化。

(3)采用成組技術實現了巨型高功率固體激光裝置基本結構的“元件標準化、單元模塊化、係統陣列化、裝置一體化”,構建了涵蓋總體、係統、組(部)件、單元/模塊、光學元(器)件五個層次的“模塊化”結構框架和性能指標體係。

(4)係統掌握了巨型高功率固體激光裝置三大主體結構(激光大廳束組、靶區編組站和真空靶室)的設計、驗證、製造、安裝和調試等關鍵技術與工藝,以直徑 6 m的真空靶室為代表,實現了潔淨控製和“高塔”式穩定支撐結構。

(5)突破或掌握一批關鍵技術(高精度“種子光源”、高品質激光束的預放大、精密同步、輻射定標損傷檢測、全光路精密波前校正、甚多束光路自動準直、自動化靶瞄準定位、計算機集中控製、高效諧波轉換、靶麵光強精密控製、“一擱準”精密安裝、超精密光學加工等),並成功應用於神光-III激光裝置,功能基本實現,性能顯著提高。

(6)神光-III 激光裝置的研製,凝集了我國在激光技術、光學工程、脈衝功率、精密機械、快電子學、自動控製、化學清洗、先進光學製造等多個學科領域的頂尖技術成就,標誌著我國在巨型激光驅動器方麵的總體設計、總體集成、關鍵技術、加工製造、光學檢測、潔淨清洗、精密裝校、支撐保障等核心能力方麵實現了體係化發展與能力,麵向更大規模的 ICF激光驅動器研製的光學工程體係已基本形成。在未來相當長的一段時間內,神光-III激光裝置將成為我國ICF物理實驗研究的核心平台。

3.2 超強超短脈衝激光技術的突破

自激光發明以來,高峰值功率就是高功率激光技術發展追求的科學目標之一。上世紀八十年代中後期,啁啾脈衝放大(CPA)技術的發明促進了超強超短脈衝激光技術跨越式發展。

高功率超短脈衝激光技術發展從技術特點和應用背景上看,出現了兩條技術途徑,即以釹玻璃做放大介質的皮秒大能量型和以鈦寶石做放大介質的飛秒高功率型,能夠輸出數百太瓦至拍瓦的激光脈衝,聚焦功率密度達到 1021—1022 W/cm2,可在實驗室中產生類似星體內部和爆炸時的極端物態條件,為諸多前沿學科、國防科研、國計民生一些重要領域提供前所未有的研究平台和技術手段。國際上各發達國家在近10年來紛紛投入力量,相繼建造了多台超強超短脈衝激光裝置。為了提高科研創新能力和核心競爭能力,中物院也適時開展了超短超強激光技術的研究。

3.2.1 SILEX-I激光裝置

中物院激光聚變研究中心經過 3 年的努力,於 2004年初建成了我國第一台 300 TW/30 fs鈦寶石激光裝置 SILEX-I,其綜合技術指標和性能達到當時的國際領先水平。建成後一直為高能量密度物理研究提供運行打靶,是當時世界上為數不多能夠穩定運行的飛秒激光裝置,吸引了數十位國內外同行前來合作開展實驗研究,取得了多項具有較高學術價值的研究成果。SILEX-I 激光裝置如圖8所示。

圖8 SILEX-I鈦寶石激光裝置

3.2.2 星光-III激光裝置

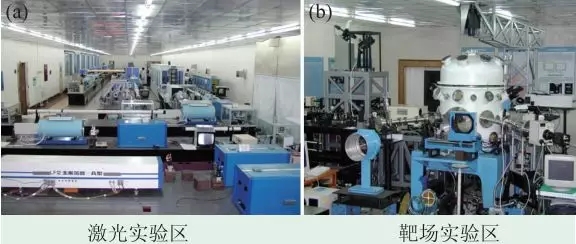

在突破百焦耳級高能皮秒激光總體及關鍵技術,並完成綜合驗證的基礎上,基於星光-II裝置和SILEX-I裝置的基礎,開展了星光裝置的升級。即基於 SILEX-I超短脈衝激光裝置獲得拍瓦級飛秒激光束,基於 2×1組合口徑多程放大集成實驗平台獲得拍瓦級皮秒激光束和千焦級納秒激光束。2013年,采用獨創的“零抖動”技術,建成了國際上首台“零抖動”同步輸出納秒、皮秒和飛秒三種脈衝寬度,527 nm、1053 nm和 800 nm三種波長激光,且具備多組合、多角度靈活打靶能力的多功能強輻射源激光裝置——星光-III激光裝置。星光-III激光裝置的總體概貌如圖9所示。

圖 9 星光-III激光裝置總體概貌示意圖

星光-III 激光裝置同時輸出的三束激光可互為驅動源和探針光,具備相互正交及多角度、多組合打靶的特點。中物院在裝置建設過程中突破並解決了多項技術難題,在短脈衝焦斑控製技術、光柵拚接壓縮技術等方麵達到國際先進水平,聚焦功率密度等關鍵技術指標與國際在役裝置相當。

星光-III 激光裝置現已投入高能量密度物理實驗運行,並將向國內外開放。目前星光-III 激光裝置已經為 20 餘類物理實驗研究提了數百發次運行,獲得了1.45 GeV單能電子束輸出,激光質子加速能量達到了 20 MeV 並用於質子照相,激光中子源實現了 5×108單發輸出等等。這些處於國內領先、國際先進水平的研究成果,有力地支撐了相關高能量密度物理研究。該裝置的建設完成顯著提升了我國在超高功率超短脈衝激光技術研究領域的水平與地位,並將為世界高能量密度物理研究創造良好的實驗平台。

4 高功率固體激光技術的發展趨勢

縱觀高功率固體激光裝置研製與發展數十年以來的成果與未來需求的牽引,一代高功率固體激光技術已成為曆史;二代高功率激光技術欣欣向榮,成為主流技術途徑;三代高功率激光技術已嶄露頭角,顯示出強大的生命力。

(1)第一代高功率固體激光技術:以 ICF基礎研究為主要牽引目標,激光裝置最基本的技術特征是采用“主振蕩器+功率放大”(MOPA)技術路線,具有圓光束、單口徑和分離式等基本特征,能量轉換效率較低。第一代技術以美國LLNL於1984年建成的Nova裝置為代表。

(2)第二代高功率固體激光技術:以實現實驗室條件下的激光聚變點火為主要牽引目標,激光裝置輸出能量達到數百萬焦耳、功率達到數百太瓦,其主要技術特征是在第一代 MOPA的基礎上采用大口徑方形光束、多程放大技術和集成陣列結構,二代裝置具有較高的能量轉換效率和性價比。第二代技術以美國 LLNL 的 NIF為代表。

(3) 第三代高功率固體激光技術:重點針對“點火後”的需求,代表著更長遠的高功率固體激光裝置的發展方向,主要包含高能量密度科學(HEDs)研究和激光聚變能源(LIFE)開發。麵向HEDs 的激光裝置是基於啁啾脈衝放大技術或參量放大技術,將激光脈衝峰值功率由目前數百拍瓦量級推向艾瓦量級(1018 W)。麵向 LIFE 的激光裝置要實現高效率(裝置總體能量轉換效率由目前不到1%提升到10%以上)、高重頻(發射周期由目前的數小時提升至亞秒量級)、高光束質量(發展若幹新技術實現光束空域、時域、頻域、偏振的全麵控製)和高可靠性。

5 結束語

數十年來,中物院的激光聚變研究取得了令人欣慰的長足進步,在國際上已占有重要地位。中物院高功率固體激光技術與裝置的研發隊伍成為我國百萬焦耳級激光裝置的中堅力量,實現與國際先進水平“並駕齊驅”的能力,同時帶動了國內高功率激光材料、光學加工、脈衝功率技術和精密機械加工等產業的發展。

今天,中物院迎來了激光聚變事業發展新的曆史機遇,ICF研究已形成美、中、歐三足鼎立之勢,成為顯示我國綜合國力和核心競爭力的重要標誌之一。

以史為鑒,既要向前看,也要學習總結過去,即在 ICF 和 HEDs 需求牽引下,充分吸取以往裝置研製的成功經驗和教訓,以現役裝置為載體,通過繼承、創新,不斷考核與驗證裝置輸出能力、光束質量、控製能力和裝置“三性”(可靠性、可用性和維護性),同時提升巨型激光裝置安裝集成精度和效率,夯實我國百萬焦耳級激光裝置技術與工程基礎。

致 謝 在文章編寫和修改中,中物院激光聚變研究中心相關科研人員提出了許多中肯建議,並給予了協助,他們是李明中、景峰、隋展、袁曉東、朱啟華、李平、王文義、李富全、粟敬欽、胡東霞等,在此一並致謝。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們