微觀粒子的自旋角動量和軌道角動量是描述粒子複雜動力學行為(wei) 中最基本的兩(liang) 個(ge) 物理量,這兩(liang) 個(ge) 角動量之間的耦合普遍存在於(yu) 自然界之中。光子的自旋-軌道相互作用,在光與(yu) 物質相互作用的研究以及應用中具有舉(ju) 足輕重的意義(yi) 。光子的自旋-軌道相互作用可以分為(wei) 自旋-軌道轉換和軌道-自旋轉換。光子的自旋-軌道轉換在近十年來得到廣泛的研究,然而它的逆過程——軌道-自旋轉換至今仍未在實驗中得到很好的觀測和調控。

隨著超短脈衝(chong) 激光技術的飛速發展,超強飛秒激光的光場能量在時空中的高度集中,使得聚焦後的激光場強度可以遠遠超過原子內(nei) 部庫侖(lun) 場(I>1016W/cm2)。對於(yu) 如此強的激光場的自旋態-軌道態及其耦合,可以調控強光與(yu) 物質的許多非線性相互作用過程。但由於(yu) 巨大的光子能量密度,傳(chuan) 統的光學方法,譬如近場重構技術,在強場領域已經完全失效,揭示強激光場中光子的自旋-軌道相互作用是一個(ge) 沒有解決(jue) 且非常重要的問題。

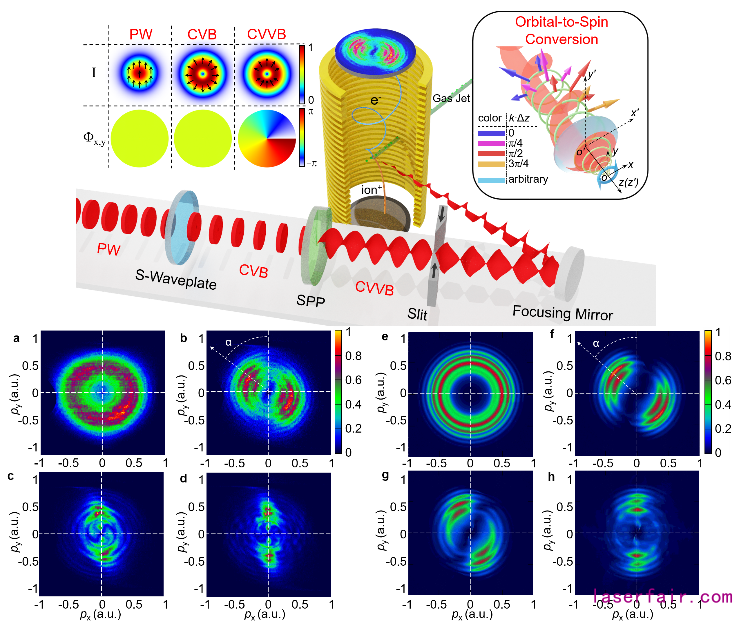

上:光場的軌道-自旋相互作用及光電子成像實驗示意;

下:實驗結果及理論模擬

人工微結構和介觀物理國家重點實驗室“極端光學創新研究團隊”劉運全教授和龔旗煌院士等結合高分辨光電子成像技術,對光場調控對強激光場中光子自旋軌道相互作用進行了開創性研究。他們(men) 利用超結構波片和螺旋相位板將平麵波製備成徑向偏振的光渦旋,並借助狹縫控製光場的空間形狀,在此過程中,光子始終隻具有軌道角動量而不具有自旋角動量。

進一步,將得到的合成結構光場進行聚焦,通過理論模擬,他們(men) 發現焦點的光場會(hui) 耦合出自旋角動量。他們(men) 借助光電離這一非線性過程對超強激光光場的軌道角動量和自旋角動量轉換進行表征。通過冷靶反衝(chong) 離子電子動量成像譜儀(yi) (COLTRIMS)實驗裝置,測量結構光場與(yu) Xe原子相互作用的光電子動量分布。

實驗發現,通過控製狹縫間距,Xe原子電離產(chan) 生的光電子動量分布會(hui) 隨著狹縫間距的減小發生明顯變化,光電子動量分布逐漸從(cong) 類似於(yu) 圓偏光場作用形成的光電子動量分布【M. M. Liu et al.,Phys. Rev. Lett. 120, 043201(2018)】, 逐漸變成了類似線偏光作用下形成的光電子動量分布【M. Li et al.,Phys. Rev. Lett. 023006 (2013)】。

實驗結果直接證明了結構光場發生了軌道自旋轉化,轉化得到的自旋角動量通過光電子動量得到了非常直觀的體(ti) 現。實現強激光場光子軌道角動量-自旋角動量的轉換,可以廣泛應用於(yu) 產(chan) 生具有高軌道態、自旋態可控的極紫外光子束和電子束等。

相關(guan) 研究以“Photoelectronic mapping of the spin–orbit interaction of intense light fields”為(wei) 題於(yu) 近日發表在《自然·光子學》上。研究論文第一作者是博士生方一奇,研究工作得到了國家自然科學基金委、人工微結構和介觀物理國家重點實驗室、教育部納光電子前沿研究中心、量子物質科學協同創新中心和極端光學協同創新中心等的支持。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們