300多家上市公司,8000多家高新企業(ye) ,直逼京滬,風光無限,深圳光彩的標簽太多了。但也正是這樣的深圳,在被越來越多的製造業(ye) 公司“拋棄”。

近日有則不怎麽(me) 起眼的消息:日本知名電子元器件製造商村田製作所宣布,將於(yu) 2020年12月關(guan) 閉其位於(yu) 深圳的生產(chan) 子公司升龍科技。

看似知名度不高,但在2019財年,村田製作所銷售額15750億(yi) 日元(約合人民幣996億(yi) ),純利潤2069億(yi) 日元(約合人民幣131億(yi) )。從(cong) 數據上看,無疑稱得上世界級。

就在11月,全世界最大的工具產(chan) 品製造商之一的史丹利百得的子公司——深圳史丹利百得發布解散公告,當時的各路新聞報道堪稱精彩,UC頭條式標題信手拈來:

“美國製造業(ye) 巨頭敗走深圳,年入20億(yi) 卻付不起房租!”

一個(ge) 月之內(nei) ,兩(liang) 家大型製造業(ye) 公司相繼搬離和倒閉,重新提醒了人們(men) 製造業(ye) 陸續出逃深圳的事實。

來源:深圳市統計局

是深圳拋棄了製造業(ye) 還是製造業(ye) 拋棄了深圳?抽絲(si) 剝繭之後,我們(men) 會(hui) 發現這座用40年創造了神話的城市,如今正處於(yu) 一個(ge) 非常尷尬的境地。

在深圳“付不起房租”的村田剛跑去無錫等地建廠不久,12月,又一家企業(ye) “出走”了:

由中盛融創集團、德威精密公司投資的德威工業(ye) 機器人和精密模具總部及研發生產(chan) 中心項目近日正式在東(dong) 莞茶山奠基。

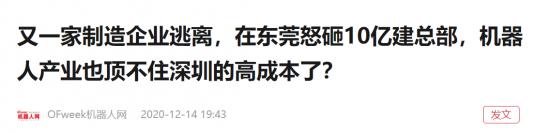

這則消息細究之下非比尋常。深圳的外遷潮已經持續了10年之久,從(cong) 外資巨頭飛利浦、三星電子、愛普生、奧林巴斯、霍尼韋爾,到本土的大疆、中興(xing) 、比亞(ya) 迪、歐菲光,甚至是那個(ge) 風行“狼性”的華為(wei) ,全都放棄了深圳。原因非常簡單:房價(jia) 吃掉了利潤,利潤趕不上成本。

過去10年,深圳寶安區廠房租金漲了五倍,龍崗區漲了七倍。貴也就算了,很多房東(dong) 還不簽長期合同,續一次租金漲一次價(jia) 。成本提升、利潤變薄、發展空間被壓縮,企業(ye) 玩命賺錢的盈利還不一定夠搬家的。

深圳2019年房價(jia) 地圖

10年的時間,足夠人們(men) 對於(yu) 製造企業(ye) 流失見怪不怪:不過是一些相對低端的製造企業(ye) 、是企業(ye) 中的製造部分,而不是優(you) 質企業(ye) ,更不是研發機構,也不是總部。

但德威不同。這是一家在深圳耕耘了20年、旗下3家公司、3年內(nei) 能帶動周邊1萬(wan) 人就業(ye) 的高新技術產(chan) 業(ye) 。無獨有偶,今年6月,總部深圳、A股上市的智慧科技企業(ye) 萬(wan) 興(xing) 科技也開始在湖南長沙進行第二總部的建設資金投入。

頭頂創新光環的“中國矽穀”深圳,成本高到連高新技術產(chan) 業(ye) 都容不下了?

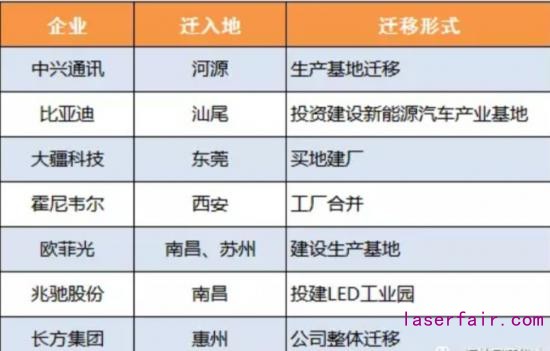

誠然,在深圳營商環境的吸引下,一些大企業(ye) 還是不懼高地價(jia) 、強競爭(zheng) 搬來了深圳,例如恒大。但即便如此,有兩(liang) 點仍是不爭(zheng) 的事實:一是近年來深圳企業(ye) 注銷及外遷呈現出加速現象;二是存在部分規上企業(ye) 、高新企業(ye) 外遷,其中電子信息製造企業(ye) 比重很大,有損深圳的創新能力。正因如此,企業(ye) 外遷風險不容忽視。

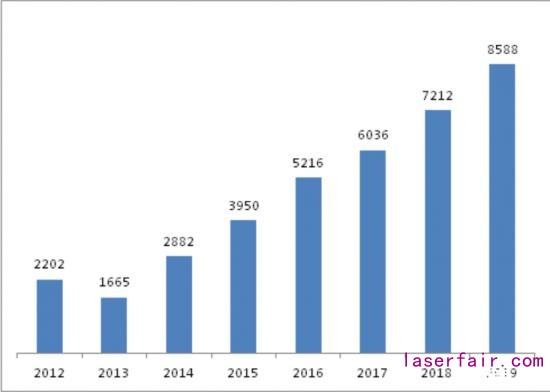

數據來源:中商產(chan) 業(ye) 研究院整理

2015年開始,深圳製造業(ye) 年度注冊(ce) 企業(ye) 數量逐年下降。2015年-2019年注冊(ce) 量分別為(wei) 34034家、30970家、23540家、20107家、13536家。到了2020年,截至11月27日注冊(ce) 了10696家,隻剩2015年的三分之一了。

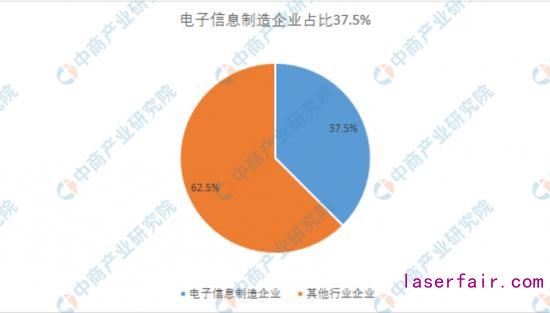

這些工廠拋棄深圳後,一部分跑去了廣東(dong) 其他地方,一部分去了江蘇、湖北等地,也有不少外企直接離開了中國。

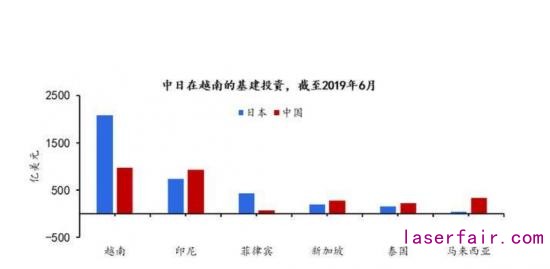

對企業(ye) 而言,盈利是天性。最近這幾年印度、越南等吸引外企投資建廠的優(you) 惠政策層出不窮,尤其是越南,如果你常買(mai) 日本服裝代購,就會(hui) 發現如今許多日本品牌都是越南製。

一個(ge) 核心公司搬走了,連帶著一堆產(chan) 業(ye) 公司也得搬家,深圳製造業(ye) 的比例也就越來越低。有很多人就開始怕深圳走上香港“空心化”的老路子。

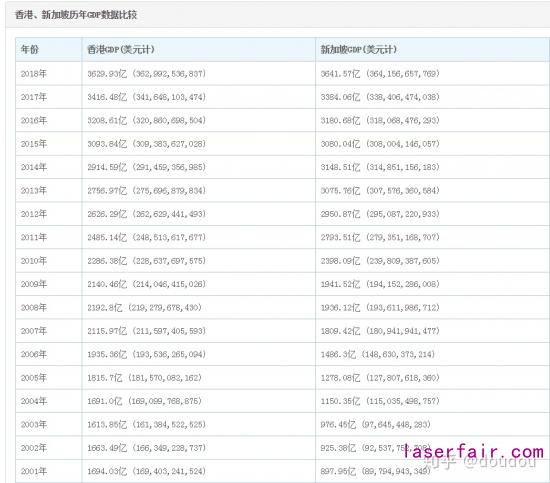

1999年香港GDP大概是新加坡的兩(liang) 倍,但2010年就被反超,靠什麽(me) ?貿易、金融、地產(chan) 這些,兩(liang) 地都有,但新加坡的工業(ye) 比重遠超香港。它有半導生產(chan) 中心,也有全球第三大煉油中心,底部更紮實、增長更穩定。

你猜深圳願意當下一個(ge) 香港還是新加坡?

如今的深圳局麵尷尬:曾經製造業(ye) 帶動了無數的就業(ye) ,現下高額的土地成本和假大空的發展規劃,又把無數實業(ye) 逼走,留下一地雞毛。早從(cong) 2008年起,深圳製造業(ye) 產(chan) 值增長就以平均每年3%的速度遞減。一定程度上說,這就是產(chan) 業(ye) 空心化的前兆。

但至於(yu) 很多新聞寫(xie) 的“深圳就是下一個(ge) 香港”、“深圳沒救了”之類的,也大可不必。

空心化這個(ge) 概念,深圳市原副市長唐傑接受采訪時說過一個(ge) 頗有意思的觀點:

“防止空心化?那平安大廈那個(ge) 地方就不能蓋平安大廈,那個(ge) 地方應該搞一個(ge) 大型製造廠,那樣就不空心化了對嗎?顯然不是的。

我們(men) 正走向數字經濟時代,大量跟數字經濟有關(guan) 的創新內(nei) 容,要集中在深圳,那麽(me) 占地多的製造業(ye) 就要出去了。不可能說這個(ge) 城市又要靠製造,又要搞創新,既要金融,又不能放棄製造。”

事實也正是如此。城市飛速發展、生活成本上漲、土地資源有限,企業(ye) 外遷也算順應市場經濟發展規律的自發行為(wei) 。深圳的空心化,可以說帶著“宿命”的味道。

深圳並非高枕無憂,也尚未岌岌可危,而是處於(yu) 轉型的漩渦點。在這個(ge) 節點深圳能做的,我認為(wei) 可以用兩(liang) 點概括:控房價(jia) 、重創新。

深圳的房價(jia) 問題已是老生常談。有人說深圳高企的房價(jia) ,硬是把年輕人從(cong) 逃離北上廣,逼成了逃去北上廣。

類似的成本難題,並不是深圳才有。曾經美國矽穀也出現過高科技企業(ye) 外遷日本的情況,但那更多的是正常產(chan) 業(ye) 更迭,而非單純的成本倒逼企業(ye) 出走。老企業(ye) 遷移到更低成本的發展區域,同時新興(xing) 產(chan) 業(ye) 在老企業(ye) 原址開花結果,這才是良性循環。

你看現在來深圳的大公司們(men) ,第一訴求都是什麽(me) ?買(mai) 房買(mai) 地。今年5月,字節在深圳後海花10.82億(yi) 元拿了塊地。10月小米耗資5.31億(yi) 元也拿到深圳後海一塊地。投資效益尚不清楚,但周遭房價(jia) 肯定又要漲了吧。

11月25日,深圳華潤城潤璽一期開盤,均價(jia) 13.2萬(wan) 元/平米。據說搶到一套房就立賺500萬(wan) ,巨大的套利空間吸引之下,搶購盛況猶如股票市場的“打新股”, 甚至出現眾(zhong) 籌打新、代持購房的奇葩景象,遭到新華社炮轟。

炒房誤國,實業(ye) 興(xing) 邦。而現在所有過來深圳的大公司,甭管什麽(me) 業(ye) 務範疇,貌似都成了房地產(chan) 公司。

幾年前,華為(wei) 還沒徹底放棄深圳的時候,從(cong) 南山區遷了一部分到龍崗。當時龍崗打出“為(wei) 華為(wei) 服務”的口號,承諾建設“華為(wei) 科技城”。華為(wei) 很高興(xing) ,產(chan) 值一度占到龍崗區工業(ye) 總產(chan) 值的47%以上。但後來龍崗不地道了,借著華為(wei) 的名氣炒作周邊房產(chan) 。

再後來,華為(wei) 選擇了東(dong) 莞。

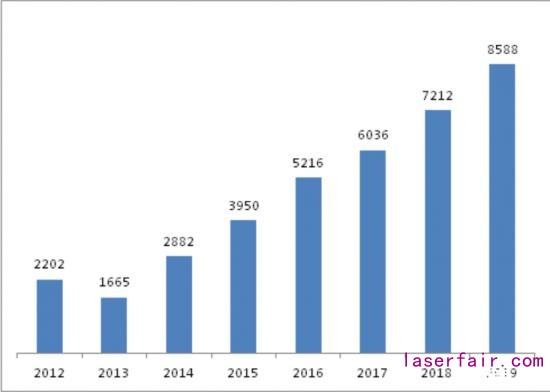

2012-2019年華為(wei) 年度營收

大企業(ye) 尚可以選擇搬遷,在別的地方謀求發展。可是小公司怎麽(me) 辦?

有這麽(me) 一則舊聞,足夠以小見大。

據報道,早年深圳一家小型公司破產(chan) ,還欠下了數百萬(wan) 的債(zhai) 務。老板苦於(yu) 無法還債(zhai) ,效仿前輩開始炒房。東(dong) 拚西湊在深圳買(mai) 了5套房子,結果不但一年就還清所有債(zhai) 務,還有數百萬(wan) 的利潤。從(cong) 此之後,這位老板再也沒有碰過實業(ye) ,一心炒房去了。

對於(yu) 深圳這樣一個(ge) 以創新精神為(wei) 對外標簽的城市來說,此情此景,何嚐不是一種悲哀。

據說,深圳新房代持的現象已經長盛不衰,所謂的限購看起來更像是表麵功夫,因此還有人戲稱:深圳政府才是炒房客最堅實的後盾。

放任房價(jia) 上漲,是深圳必須重視的問題。任正非曾公開表示,深圳方麵曾要求其搞房地產(chan) ,他沒同意。從(cong) 這個(ge) 細節來看,深圳在發展思維和定位方麵是有一些問題的。

而深圳儼(yan) 然已經成為(wei) 一個(ge) 窗口,窗口是不能出問題的。

回歸到製造業(ye) 本身,深圳要麵臨(lin) 的就是產(chan) 業(ye) 升級。

有人說製造業(ye) 外遷那就放棄製造業(ye) ,過去10年深圳依靠的是互聯網、金融實現高速增長。事實並非如此。

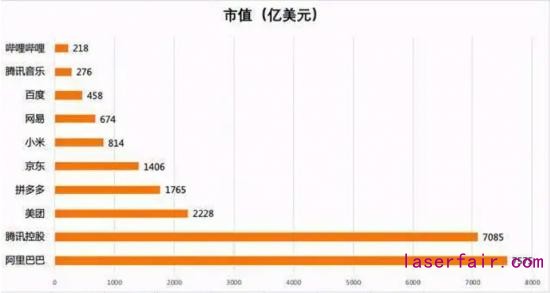

騰訊的明星效應給人留下深圳互聯網強大的印象。事實上,截至今年11月25日收盤,上市互聯網公司市值排名前10中,北京占4席、上海占2席,剩下的阿裏在杭州、網易在廣州,而深圳能靠得住的依舊隻有騰訊。雖然還有迅雷、房多多、土巴兔可以勉強算作第二梯隊,但小企業(ye) 的融資發展基本上都邁不過去巨頭這道坎,“大樹底下不長草”的的確確是深圳互聯網行業(ye) 所處的生態環境。

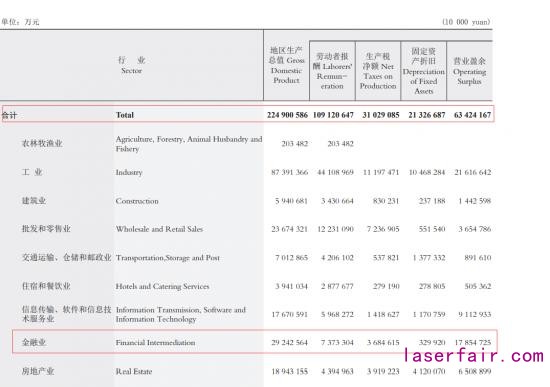

再來看金融。從(cong) 產(chan) 業(ye) 結構上來看,深圳的金融業(ye) GDP占比約28%,並不占絕對比重。信息傳(chuan) 輸、軟件和信息技術服務業(ye) 的占比則更小。深圳真正的核心產(chan) 業(ye) 還是工業(ye) 製造,這也是該城市長期以來的主要增長力、是深圳的基因。

來源:深圳統計年鑒2019

製造業(ye) 有多重要?沒了阿裏,一堆電商企業(ye) 等著上位。沒了華為(wei) ,我們(men) 在全球通訊行業(ye) 就會(hui) 競爭(zheng) 力大跌,甚至被他國牽製。

我們(men) 從(cong) 兩(liang) 個(ge) 方麵來看未來製造業(ye) 的發展趨勢。

外部環境上,中興(xing) 、華為(wei) 接連遭受美國製裁,一方麵說明我們(men) 有技術優(you) 勢令美國忌憚,另一方麵說明還有不足而被美國牽製。所以我們(men) 要補足短板、掌握核心技術。

從(cong) 內(nei) 部看,中國製造2025、新基建、經濟內(nei) 循環的大方向,說明未來製造業(ye) 需要向自動化、智能化升級。而新基建需要依靠5G、人工智能等高新產(chan) 業(ye) 來完成。經濟內(nei) 循環也需要製造業(ye) 在覆蓋麵和技術深度上提升,才能滿足內(nei) 在需求。

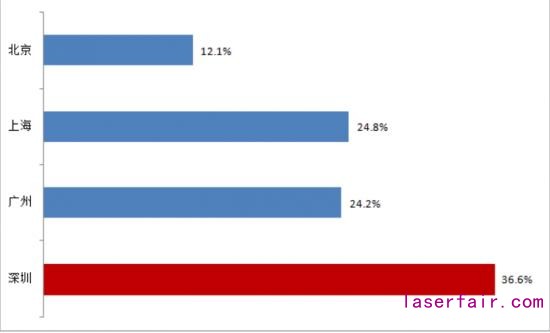

一線城市製造業(ye) 占經濟比重

以上條件下,深圳是最具優(you) 勢的城市之一。現在深圳要借著製造業(ye) 升級的大趨勢,向世界科技中心轉型,逐步淘汰以勞動密集為(wei) 基礎的低端製造,重點保留研發、產(chan) 品等核心職能,及高附加值的高端製造,如醫藥、智能硬件、通信電子、汽車等。

創新,才是深圳的出路。

那麽(me) 深圳的創新能力還在嗎?

你有沒有想過為(wei) 何深圳可以和北上廣齊名、躋身一線城市,而天津、重慶這些GDP相近的城市不能?

一線城市的標準,不是GDP也不是政治層級,而是在重要產(chan) 業(ye) 領域內(nei) 是否具有全國性的影響力,比如北京是政治文化中心、上海是經濟金融中心。而深圳不是直轄市,GDP也沒明顯優(you) 勢,它的一線地位來自於(yu) 一個(ge) 定位:中國的科技產(chan) 業(ye) 中心。

深圳的土地上,基本每過十年就會(hui) 誕生一批具有行業(ye) 競爭(zheng) 力的科技型企業(ye) 。上世紀80年代的華為(wei) 、中興(xing) 、TCL;90年代的比亞(ya) 迪、酷派;本世紀初的歐菲光、騰訊、迅雷、華星光電。這是怎樣的創新土壤。

在中國產(chan) 業(ye) 創新的大浪潮中,深圳正處於(yu) 時代的漩渦點。在產(chan) 業(ye) 轉型、邁向創新之都的路上,一方麵低端產(chan) 業(ye) 的淘汰不可避免,另一方麵,管控房價(jia) 、發展高端製造業(ye) 、促進產(chan) 業(ye) 升級,也是深圳必須做出的應變。

曆史上,深圳曾有三次製造業(ye) 出走的危機:1995年上半年,台資、港資外遷;2003年左右,低端製造業(ye) 外遷;2011年到2012年,製造業(ye) 成本高帶來的外資陸續撤離。這三次的製造業(ye) 撤離,並沒有使深圳崩潰,反而使深圳從(cong) 陪跑,躍了到領跑的位置。

希望這次深圳也能交上同樣精彩的答卷。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們