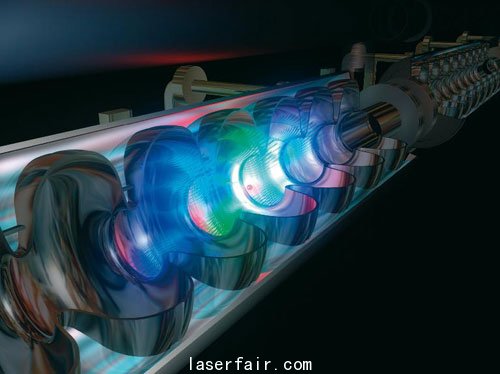

自由電子激光器的工作波長越短,則技術難度越高。圖為(wei) 自由電子激光器的內(nei) 部工作模擬圖(資料圖)

對原子、分子的探測是物理化學研究的基礎,但由於(yu) 現有儀(yi) 器設備的限製,大多數分子和自由基難以被單光子電離,使很多研究無法深入,成為(wei) 困擾科研工作者的一大難題。

一項旨在解決(jue) 該難題的實驗裝置即將在我國建設。3月12日,總預算達1.4億(yi) 元的國家重大科研儀(yi) 器設備專(zhuan) 項“基於(yu) 可調極紫外相幹光源的綜合實驗研究裝置”在大連正式啟動。它將成為(wei) 國際上唯一一套工作在50~150納米區間且波長可調的全相幹高亮度的自由電子激光器。

項目總負責人、中科院院士楊學明表示,該裝置的研製將極大提升我國在能源等相關(guan) 基礎科學領域的實驗水平,並極有希望成為(wei) 國際上相關(guan) 領域的一個(ge) 重要研究基地。

強強聯合

項目負責人之一、中科院大連化物所研究員戴東(dong) 旭介紹說,能源研究中,煤的熱解等燃燒過程的中間產(chan) 物往往以原子、分子、自由基的形式存在,這些微觀粒子被電離為(wei) 離子後才能變成電信號被測試到。因此,對微觀粒子的高靈敏度、高時間分辨率和物種分辨的探測和研究至關(guan) 重要。

但是,大多數分子或自由基的激發電離波長都處於(yu) 極紫外波段(50~150納米),而傳(chuan) 統激光器產(chan) 生的基本波長一般在近紫外到近紅外波段(300~1000納米)。這造成了傳(chuan) 統激光激發電離微觀粒子需要吸收多個(ge) 光子,其效率和靈敏度會(hui) 呈幾何量級的降低,並且容易把產(chan) 物打碎。

為(wei) 解決(jue) 該問題,科學家提出了利用自由電子激光產(chan) 生極紫外波段相幹光的技術。該技術被認為(wei) 是探測微觀粒子最有效的途徑。自由電子激光的波長可涵蓋從(cong) 硬X射線到遠紅外的所有波段,特別是利用高增益諧波產(chan) 生(HGHG)技術產(chan) 生的自由電子激光具有超高峰值亮度、超快時間特性和良好的相幹性,應用價(jia) 值巨大。

但該技術直到近十年才在實驗中得到驗證。其中,中科院上海應用物理所在幾年前建設了我國第一個(ge) 自由電子激光,並成功進行了相關(guan) 實驗。

而在大連,一位在科研中多年受困於(yu) 粒子探測難題的科學家坐不住了。他就是以自己研發儀(yi) 器進行實驗而著名的楊學明。楊學明找到上海應用物理所,希望雙方能夠合作開發新設備。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們