作為(wei) 目前國內(nei) 唯一一家可獨立研發製造車規級IGBT芯片的車企,在新能源汽車用 IGBT市場的成績無疑是令人羨慕的。然而放眼全球IGBT市場,比亞(ya) 迪半導體(ti) 所占據的市場份額卻不足2%,與(yu) 英飛淩、三菱、富士電機、、ABB等跨國巨頭相比,還有很大的差距。而且IGBT技術實力方麵,比亞(ya) 迪半導體(ti) 也明顯落後,這意味比亞(ya) 迪在IGBT市場的向上之路並不好走。

比亞(ya) 迪剝離半導體(ti) 業(ye) 務IGBT外供提速

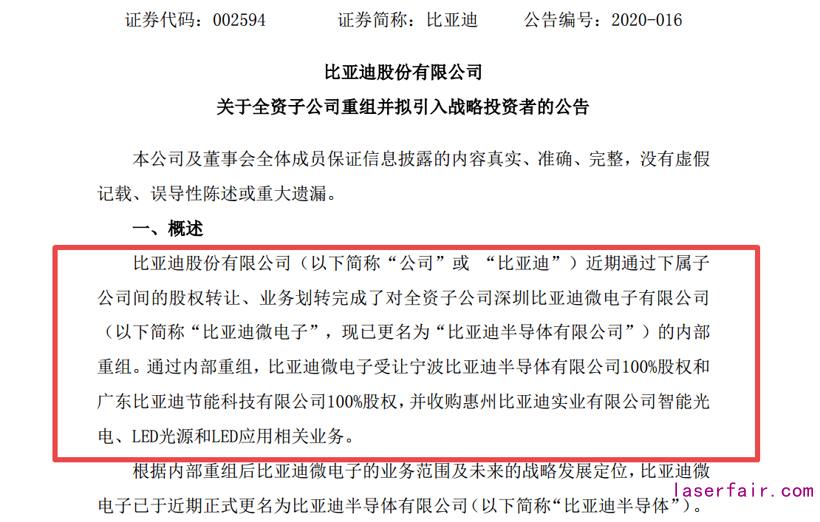

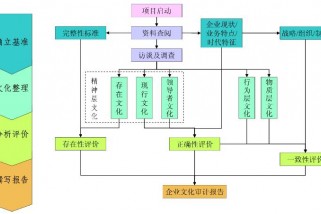

4月14日,比亞(ya) 迪發布公告稱近期通過下屬子公司間的股權轉讓、業(ye) 務劃轉,公司已完成了對全資子公司深圳比亞(ya) 迪微電子有限公司的內(nei) 部重組。重組後的新公司更名為(wei) 比亞(ya) 迪半導體(ti) 有限公司,主要業(ye) 務覆蓋功率半導體(ti) 、智能控製IC、智能傳(chuan) 感器及光電半導體(ti) 的研發、生產(chan) 及銷售,其中IGBT 是重頭戲。

圖片來源:比亞(ya) 迪

IGBT,即絕緣柵雙極型晶體(ti) 管,是工業(ye) 控製及自動化領域的核心元器件,其作用類似於(yu) 人類的心髒,能夠根據裝置中的信號指令來調節電路中的電壓、電流、頻率、相位等,以實現精準調控的目的,廣泛用於(yu) 消費電子、新能源汽車、軌道交通、智能電網、航空航天等領域。其中在新能源汽車領域,IGBT作為(wei) 電控係統和直流充電樁的核心器件,直接影響電動車功率的釋放速度、汽車加速能力和最高時速等,重要性不言而喻。其成本可占到新能源整車成本的10%,占到充電樁成本的20%。

近兩(liang) 年,隨著新能源汽車的快速發展,IGBT也迎來了爆發。據集邦谘詢《2019中國IGBT產(chan) 業(ye) 發展及市場報告》顯示,2018年中國IGBT市場規模預計為(wei) 153億(yi) 元,相較2017年同比增長19.91%。受益於(yu) 新能源汽車和工業(ye) 領域的需求大幅增加,中國IGBT市場規模將持續增長,到2025年,中國IGBT市場規模將達到522億(yi) 元,年複合增長率達19.11%。

但其中比亞(ya) 迪占據的市場份額並不高。盡管比亞(ya) 迪半導體(ti) 在2005年就成立了IGBT團隊,迄今已在該領域耕耘了15年,並先後推出了IGBT1.0、IGBT2.0、IGBT2.5、IGBT4.0等多個(ge) 車規級應用方案,目前比亞(ya) 迪在國內(nei) 新能源汽車用 IGBT市場的份額也隻有20%左右,市場絕大部分仍掌握在英飛淩、三菱等外資企業(ye) 手裏。例如英飛淩,據相關(guan) 統計數據顯示,2019年在中國電動汽車乘用車市場供應了63萬(wan) 套IGBT模塊,市占率達到了58%。

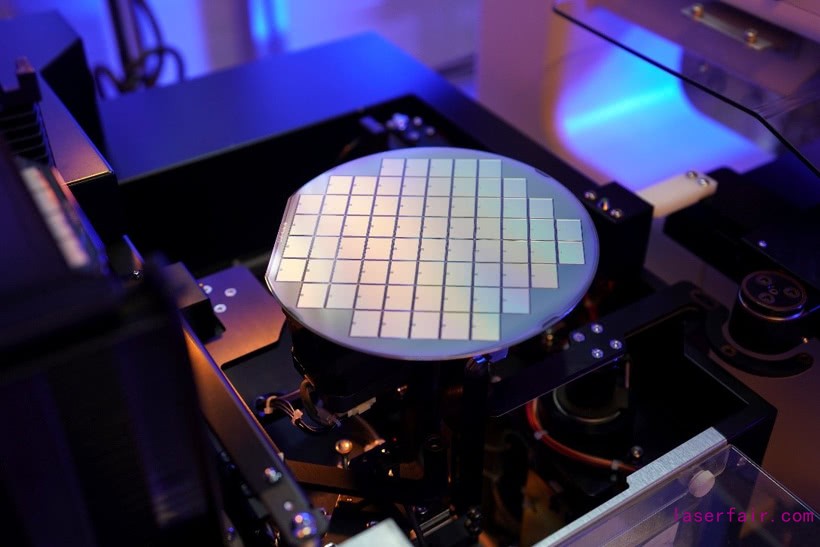

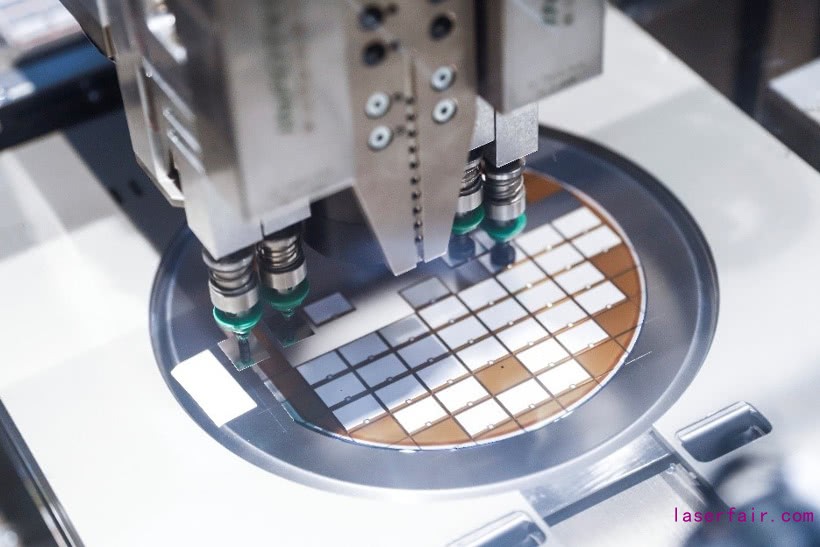

比亞(ya) 迪IGBT產(chan) 品晶圓,圖片來源:比亞(ya) 迪

分析原因,這主要是因為(wei) 比亞(ya) 迪下麵承擔IGBT研發製造的比亞(ya) 迪微電子(比亞(ya) 迪第六事業(ye) 部)是一家對內(nei) 的部門,早期該部門更多是為(wei) 比亞(ya) 迪內(nei) 部提供相關(guan) 的技術,直到2019年才慢慢開始對外供應IGBT,並先後收獲了造車新勢力金康動力、工控企業(ye) 和吉泰科電氣等數家外部客戶。如此一來產(chan) 生的市場價(jia) 值必然是有限的。

以車用IGBT為(wei) 例,據中信證券(22.920, -0.27, -1.16%)報告顯示,目前插電混動車型約在2,500-3,500元量級,A級以上純電動車IGBT單車價(jia) 值量在2,000~4,000元,豪華車相對高一點,在5,000元以上。比亞(ya) 迪2019年新能源累計銷量也不過229,506輛,其中純電動汽車147,185輛,插電式混合動力汽車72,168輛,即使全部按單車4,000元的IGBT價(jia) 值量來算,也不過十億(yi) 元左右。

這還是按比亞(ya) 迪車用IGBT全部自供來算的,事實上可能並非如此。據預測2019年比亞(ya) 迪IGBT自供比率約在70%(或以上),接近15萬(wan) 套,按每套4000元計算,其實隻有6億(yi) 元。相較於(yu) 當年國內(nei) 銷售的120.6萬(wan) 輛新能源汽車所搭載的IGBT帶來的市場價(jia) 值,隻是很小的一部分,更不用說對比全球新能源汽車市場上的IGBT市場價(jia) 值,占比更少。

比較之下,通過整合公司半導體(ti) 業(ye) 務成立獨立的比亞(ya) 迪半導體(ti) ,使其不僅(jin) 為(wei) 比亞(ya) 迪提供技術,還可以為(wei) 其他公司提供技術,顯然具備更大的商業(ye) 前景。中金公司就做出過預計,稱比亞(ya) 迪半導體(ti) 拆分上市後市值可達300億(yi) 元。

圖片來源:比亞(ya) 迪

比亞(ya) 迪自然也看到了這一點,並已經在積極行動。“比亞(ya) 迪現在采取的開放策略,不僅(jin) 針對傳(chuan) 統車企,也針對海外品牌和國內(nei) 新勢力造車品牌,無論是電池、電機、電控還是IGBT,隻要有需求,我們(men) 都歡迎合作。” 比亞(ya) 迪總裁辦公室主任李巍表示。另據相關(guan) 知情人士透露,在現有外供基礎上,下一步比亞(ya) 迪的規劃是讓IGBT的外供比例爭(zheng) 取超過50%。

為(wei) 此,比亞(ya) 迪半導體(ti) 未來還將以增資擴股等方式引入戰略投資者,以提升公司獨立性,更好地拓展第三方客戶,並充分利用資本市場融資平台,積極尋求於(yu) 適當時機獨立上市,建立獨立的資本市場平台和市場化的激勵機製,不斷做大做強業(ye) 務。為(wei) 推動比亞(ya) 迪半導體(ti) 長期持續發展,比亞(ya) 迪副總裁陳剛甚至還辭去了公司副總裁一職,以專(zhuan) 職擔任比亞(ya) 迪半導體(ti) 董事長及總經理職務,決(jue) 心可見一斑!

內(nei) 外夾擊比亞(ya) 迪IGBT突圍難

據比亞(ya) 迪公開資料,比亞(ya) 迪半導體(ti) 業(ye) 務主要覆蓋功率半導體(ti) 、智能控製IC、智能傳(chuan) 感器及光電半導體(ti) 的研發、生產(chan) 及銷售,經過十餘(yu) 年的研發積累和於(yu) 新能源汽車領域的規模化應用,目前已擁有包含芯片設計、晶圓製造、封裝測試和下遊應用在內(nei) 的一體(ti) 化經營全產(chan) 業(ye) 鏈,可謂業(ye) 務體(ti) 係已經十分成熟了。但考慮到目前比亞(ya) 迪半導體(ti) 在國內(nei) 乃至全球IGBT市場所處的地位,其想要獲取更大的市場份額並非易事。

首先在國內(nei) 市場,盡管頂著英飛淩等國際巨頭的壓力,比亞(ya) 迪半導體(ti) 在車規級IGBT領域已經取得了不錯的成績,其同時還麵臨(lin) 著來自本土競爭(zheng) 對手的擠壓,例如斯達半導(120.050, 4.45, 3.85%)。這家剛剛於(yu) 3月份在上海主板上市的本土功率半導體(ti) 製造企業(ye) ,去年生產(chan) 的汽車級 IGBT 模塊已經配套了超過 20 家終端汽車品牌,合計配套超過 16 萬(wan) 輛新能源汽車,幾乎與(yu) 比亞(ya) 迪半導體(ti) 不相上下。其中斯達半導的子公司 StarPower Europe AG 使用自主芯片的 IGBT 模塊在歐洲市場已被包括新能源汽車行業(ye) 在內(nei) 的客戶接受並批量采購,全球化步伐明顯快比亞(ya) 迪半導體(ti) 一步。

不僅(jin) 如此,就IGBT技術實力來看,斯達半導也絲(si) 毫不輸比亞(ya) 迪半導體(ti) 。目前比亞(ya) 迪半導體(ti) 的IGBT技術已經從(cong) 1.0迭代到4.0,其中IGBT4.0(相當於(yu) 國際第五代)於(yu) 2018年發布。而斯達半導的IGBT技術已經發展到了第六代,該公司基於(yu) 第六代 Trench Field Stop 技術的 650V/750V IGBT 芯片及配套的快恢複二極管芯片已在新能源汽車行業(ye) 實現應用。

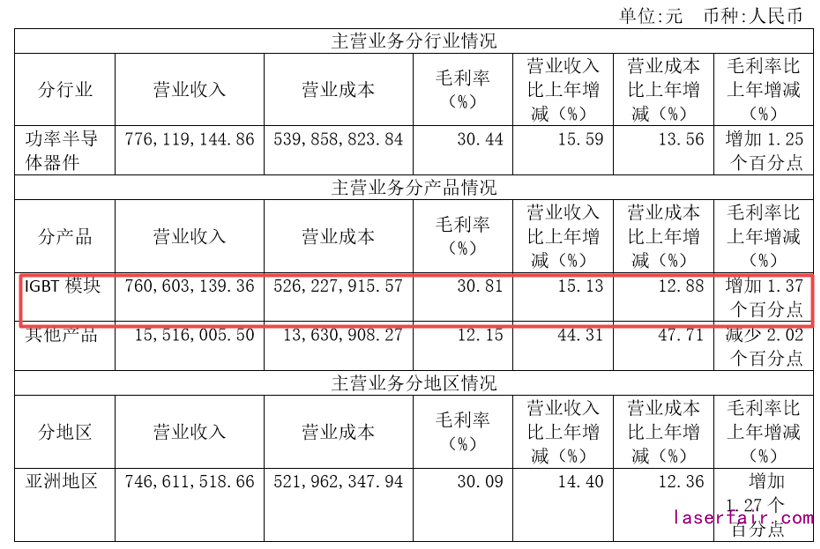

圖片來源:斯達半導

如果加上在其他領域的應用,斯達半導的IGBT市占率其實已經超過了比亞(ya) 迪半導體(ti) 。據IHS Markit在 2019 年發布的最新報告,2018 年度斯達半導在全球 IGBT 模塊市場排名第八,市場占有率為(wei) 2.2%,是唯一進入前十的中國企業(ye) 。2019年,斯達半導IGBT 模塊營收進一步增加,達到了7.6億(yi) 元,同比增長15.13%。

此外還有中車株洲所、士蘭(lan) 微(14.370, -0.27, -1.84%)、揚傑科技(23.790, -0.73, -2.98%)、宏微科技等,也都在進行車用IGBT的研發和生產(chan) 。其中中車株洲所已於(yu) 2018年啟動技改項目,計劃建設年產(chan) 50萬(wan) 隻中低壓IGBT模塊封裝線,主要用於(yu) 電動汽車領域。士蘭(lan) 微在近兩(liang) 年也已經開始規劃進入新能源汽車,2018 年士蘭(lan) 微規劃在杭州建設一個(ge) 汽車級功率模塊的封裝廠,計劃第一期投資2億(yi) 元建設一條汽車級功率模塊的全自動封裝線,加快新能源汽車市場的開拓步伐。

更不用說在全球市場,比亞(ya) 迪半導體(ti) 麵臨(lin) 的競爭(zheng) 形勢更加艱難。根據IHS統計,2018年僅(jin) 英飛淩、三菱、富士電機、安森美、ABB五大廠商在IGBT領域占據的市場份額就接近70%,其中排在第一位的英飛淩2018年的市場份額高達34.5%,前十大供應商2018年占據的市場份額達到了80%左右,留給比亞(ya) 迪半導體(ti) 的空間並不多。

而且正如斯達半導所說,IGBT 模塊不僅(jin) 應用廣泛,還是下遊產(chan) 品中的核心器件,一旦出現問題會(hui) 導致產(chan) 品無法使用,給下遊企業(ye) 帶來較大損失,替代成本較高,因此一般下遊企業(ye) 都會(hui) 經過較長的認證期後才會(hui) 大批量采購。從(cong) 這一點上來講,比亞(ya) 迪半導體(ti) 短時間內(nei) 想要打破目前市場上固有的供應體(ti) 係,在其中占據一席之地,更是難上加難。更何況比亞(ya) 迪本身也有整車業(ye) 務,如何讓其他的車企真正放下心中的芥蒂,使用比亞(ya) 迪的半導體(ti) IGBT產(chan) 品,也是個(ge) 問題。

再者在IGBT產(chan) 品實力方麵,比亞(ya) 迪半導體(ti) 也是明顯落後的。自1985年前後美國GE成功試製工業(ye) 樣品以來,IGBT芯片共經曆了6代技術及工藝改進,分別為(wei) 平麵穿通型(PT)、改進的平麵穿通型(PT)、溝槽型(Trench)、非穿通型(NPT)、電場截止型(FS)和溝槽型-電場截止型(FS-Trench),目前比亞(ya) 迪半導體(ti) 最新的產(chan) 品是IGBT4.0,而上述外資巨頭早在多年前就推出了第六代IGBT產(chan) 品,如三菱電機早在2009年就推出了第六代產(chan) 品,富士電機則從(cong) 2015年就開始對外提供IGBT模塊第七代產(chan) 品的樣品,其中的差距不言而喻。

值得注意的是,上麵這些其實不僅(jin) 僅(jin) 是比亞(ya) 迪半導體(ti) 麵臨(lin) 的問題,也是所有本土IGBT企業(ye) 亟待突破的。由於(yu) 國內(nei) IGBT產(chan) 業(ye) 化起步較晚,例如比亞(ya) 迪2005年才開始成立IGBT團隊,而英飛淩1999年就從(cong) 西門子拆分出來,且之前就已經有了很深的技術積累,技術差距短期內(nei) 很難追平。再加上IGBT本身設計門檻高、製造技術難、投資大,國內(nei) 相關(guan) 人才又較為(wei) 缺乏,在設計、測試以及封裝等核心技術方麵還積累不夠,導致國內(nei) 半導體(ti) 企業(ye) 在IGBT市場一直處於(yu) 弱勢地位,國產(chan) 功率器件市場占有率不足 2%。

當然不可否認的是,近幾年國內(nei) 在IGBT研發方麵確實已經取得了長足的進步。例如從(cong) 產(chan) 品結構來看,據中國電子技術標準化研究院去年底發布的《功率半導體(ti) 分立器件產(chan) 業(ye) 及標準化白皮書(shu) 》顯示,目前國內(nei) 600V、1200V、1700V/10~200A 的 IGBT芯片已進入產(chan) 業(ye) 化階段,3300V、4500V、6500V/32~63A 的 IGBT已研發成功,並進入量產(chan) 階段;IGBT 模塊的封裝技術也上了一個(ge) 大台階,采用國產(chan) 芯片的600V、1200V、1700V、3300V/200~3600A 的 IGBT 模塊已經實現量產(chan) ,采用國產(chan) 芯片的 4500V、6500V/600~1200A 的 IGBT 模塊進入小批量的量產(chan) 階段。但整體(ti) 來看,國內(nei) 功率半導體(ti) 分立器件產(chan) 業(ye) 的產(chan) 品結構仍以中低端為(wei) 主,在高端產(chan) 品方麵目前國際廠商仍占據著絕對優(you) 勢地位,供需一直存在較大缺口。

圖片來源:比亞(ya) 迪

正因為(wei) 如此,隨著新能源汽車等的快速發展,當前國內(nei) 實現IGBT等功率半導體(ti) 器件自主可控的願望更為(wei) 迫切,對於(yu) 比亞(ya) 迪半導體(ti) 的進入大家自然十分看好。但考慮到目前國內(nei) 及全球市場固有的格局,比亞(ya) 迪半導體(ti) 想要從(cong) 中分羹並不是一件容易的事情。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們