在智能可穿戴材料領域,以往對改變可穿戴材料力學性能的研究非常少,主要困難在於(yu) 製造可穿戴材料的同時,還需要保證材料的力學性能可快速變化。智能紡織品能賦予纖維或者織物以電學、光學以及磁學等屬性,使其具有感知、驅動和信息處理之功能,廣泛應用於(yu) 能量收集、可穿戴計算、生物傳(chuan) 感、健康監測等領域。

經過設計構成材料及其幾何形狀,可以實現所需的特性,如高抗衝(chong) 擊性、熱調節或導電性。然而,傳(chuan) 統來看,絕大多數的智能紡織品僅(jin) 僅(jin) 關(guan) 注於(yu) 傳(chuan) 感和信息收集功能。機械性能可調的織物可以向人體(ti) 提供機械反饋,並執行諸如關(guan) 節輔助、支撐和觸覺等功能,因此,具有更大市場前景和應用推廣價(jia) 值。

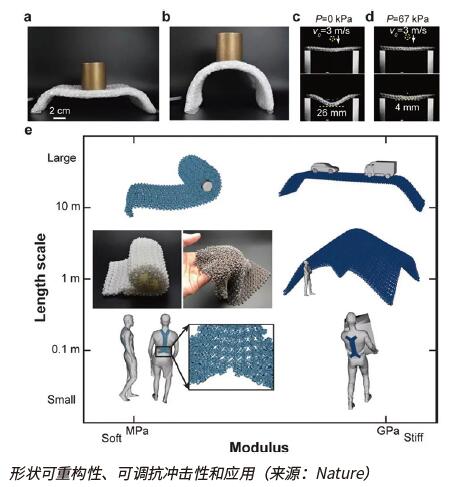

新加坡南洋理工大學王一凡教授和加州理工學院基亞(ya) 拉·達拉約(Chiara Daraio)教授團隊開發了一種輕薄、安全、價(jia) 格低的“鏈甲”智能織物,這是一種由排列成分層鏈甲三維顆粒組成的,具有可調彎曲模量的結構化織物。這種材料是空心八體(ti) 聯結,由 3D 打印而成,通過氣壓調節,可實現 0.1 秒內(nei) 柔軟和堅硬狀態的自由切換,從(cong) 而為(wei) 智能可穿戴材料提出了一種安全、轉變速率快、重量輕、價(jia) 格低的可行方案。他們(men) 的研究成果近日發表在Nature上,題為(wei) 《具有可調力學性能的結構化織物》(Structured fabrics with tunable mechanical properties)。

該項工作係統地探索了由幾何形狀精確控製的非凸互鎖粒子組成的結構織物在幹擾過渡過程中的力學特性。因為(wei) 阻塞轉變是一種尺度不變的物理現象,所以由離散粒子組成的可重構織物可以在不同的尺度實現。從(cong) 原則上講,增材製造的最新進展使織物厚度從(cong) 微米到米的尺度變化成為(wei) 可能,並且針對不同的應用可以使用不同的本構材料。通過整合不同的限製方法(例如,電或磁控製),可以設想在織物的不同位置編程剛度,用於(yu) 如觸覺界麵和醫療刺激等應用。

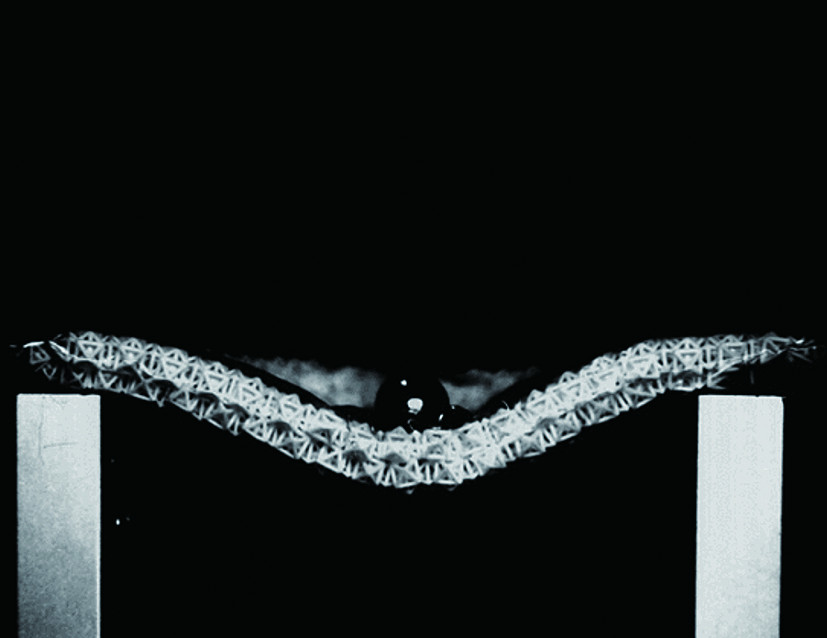

鏈甲形狀複雜,但當在它們(men) 的邊界上施加壓力時,顆粒互鎖,且鏈甲阻塞。在小外部壓力(約93千帕)下,這種片材變得比鬆弛狀態下堅硬25倍以上。這種抗彎強度的顯著增加是因為(wei) 互鎖顆粒具有高抗拉強度,不像鬆散顆粒介質。使用離散元模擬將鏈甲的微觀結構與(yu) 宏觀特性聯係起來,並解釋實驗測量結果。

該研究的創新之處還在於(yu) 將新穎的設計和前沿的 3D 打印技術結合起來。該材料用傳(chuan) 統的製造技術較難實現,如果沒有 3D 打印技術,這種拓撲互聯的結構較難製造。

相比傳(chuan) 統織物,該智能織物具有安全、轉變速率快、成本低的優(you) 勢。首先,該材料的軟硬調節通過微型氣泵調節氣壓,對於(yu) 人體(ti) 的穿戴來說相對安全;軟硬狀態的轉變可在 0.1 秒內(nei) 實現。以護腕或護肘等小型智能織物為(wei) 例,其製造成本大概是 100 美元,若日後批量生產(chan) 預計成本可降低幾倍。

可軟可硬、大小皆可

這種智能材料可以取代傳(chuan) 統的機器人技術在某些場景的應用。並且,它可實現的尺寸“大小皆可”,也就是說,隻要3D打印機的精度足夠高,也可以把它做成很輕薄、很小的結構。

以血管支架或者心髒支架手術為(wei) 例,如果用這種可隨時變軟或變硬的材料,那麽(me) 也許通過微創手術就能將這種很軟的支架結構放進人體(ti) ,當它達到某個(ge) 固定的位置時,再通過調節讓它變硬。

此外,該材料可用於(yu) 人的外皮膚做醫療支撐。目前,通常用打石膏的方式來固定手骨折或斷骨的患者的骨折部位。但石膏很硬,而且可能一兩(liang) 個(ge) 月不能拿下來,造成患者行動不便。

如果用這種新型材料,便隨時“可軟可硬”,當骨折部位需要支撐時,用氣壓調節使它變硬;當病人需要休息時,再把它變軟。此外,如果 3D 打印機或製造設備足夠大,這樣的結構可在更大的尺度實現。

根據DeepTech的報道,研究團隊開發該材料的研發靈感來自於(yu) 顆粒材料,這種軟材料在日常生活中很常見,比如沙子、大米、豆子等。科學原理則是從(cong) 物理領域的“阻塞相變”啟發而來,用很多顆粒組成智能織物,然後通過外麵施加壓強的方式達到這種材料軟硬狀態的轉變。

顆粒狀顆粒或層狀結構的聚集,在阻塞(jamming)過程中,其機械性能會(hui) 發生變化。阻塞相變,不像普通材料中的那樣依賴於(yu) 溫度變化,由顆粒物質中的局部幾何約束來控製。阻塞轉變,使無序顆粒係統,可以在具有類流體(ti) 塑性的變形,和具有類固體(ti) 剛性的變形之間進行可逆切換,並伴隨著堆積分數的變化。阻塞已被用於(yu) 製造具有自適應機械特性的智能材料。

例如給沙子加水,然後從(cong) 外麵加上壓力,就可以把沙堆成較堅固的城堡,這其實就是從(cong) 軟狀態到硬狀態的轉變。再如,真空包裝的大米摸起來像很硬的磚塊,但隻要把真空包裝袋打開,裏麵的顆粒便可以自由流動,這是從(cong) 硬向軟狀態的改變。

該研究團隊通過在邊界施加可調壓力來觸發互鎖顆粒之間的堵塞。將兩(liang) 層封裝在一個(ge) 氣密的柔性封套中,由於(yu) 兩(liang) 層之間具有弱耦合,因此仍然可以很容易地彎曲。為(wei) 了引發堵塞,研究人員接著施加了一個(ge) 約束壓力(將空氣從(cong) 封套中抽出來),導致在織物邊界處產(chan) 生約束應力。這增加了顆粒的總堆積分數,引發了阻塞轉變,增加了彎曲模量,並將織物轉變為(wei) 承重結構。

該織物具有很好的結構重構性,並可以塑造各種不同的形狀,例如平板和拱形,並且該結構具有很好的機械剛度,能夠承受超過其30倍自重的負載。該織物還可以作為(wei) 可調保護層,防止外力撞擊。

展望

王一凡教授也提出了他對於(yu) 該材料產(chan) 業(ye) 化的想法。他認為(wei) ,小型的醫療支撐應用大概在 5 年內(nei) 可以落地,而外骨骼係統或者大尺寸的建築領域應用則預計在5到10年內(nei) 。

而對於(yu) 該技術的可提升空間,王一凡表示,他們(men) 在這項研究中用的是尼龍聚合物的一種高分子材料,如果想把這種智能織物的高度進一步提升,需要用剛度更大的材料,比如金屬材料或碳纖維材料。這需要在 3D 打印金屬材料或更強度更大的材料方麵進行更深入的研究。

據介紹,目前該團隊已有初步的成果可用金屬打印。另一個(ge) 比較大的提升空間在於(yu) ,該團隊主要研究集中在材料和結構上,但如果真正地應用在可穿戴材料,如外骨骼係統,則需要研究整個(ge) 機械係統。因此,王一凡團隊下一步需要研究如何將這種先進的材料與(yu) 其他的係統模塊相結合起來,如控製、感應、驅動、能源等。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們