激光是20世紀人類的重大發明之一,經過近60年的發展,已成為(wei) 人們(men) 認識世界和改變世界的有力工具。由於(yu) 其獨特的性能,激光又有“最亮的光”、“最準的尺”以及“最快的刀”等美譽,並與(yu) 我們(men) 的生活息息相關(guan) ,如人們(men) 熟知的激光眼科手術、激光打印、激光武器、光纖通信、激光美容、激光測距等等。在科研領域,與(yu) 激光物理相關(guan) 的研究是非常活躍的內(nei) 容,不斷湧現出激動人心的發明和創造,與(yu) 激光直接相關(guan) 的諾貝爾獎已有十幾項之多。

2018年的諾貝爾物理學獎再一次頒給了從(cong) 事激光技術研究的三位科學家:其中美國科學家阿瑟·阿斯金因為(wei) 發明光鑷技術(OpticalTweezer)獲得一半獎金;法國科學家傑拉德·穆魯和加拿大科學家唐娜·斯特裏克蘭(lan) 因為(wei) 發明啁啾脈衝(chong) 放大(ChirpedPulse Amplification,CPA)技術而分享另一半獎金。實際上這兩(liang) 項發明相互之間沒有多大關(guan) 聯,光鑷技術大多用到低功率的連續激光,而啁啾脈衝(chong) 放大技術針對的則是峰值功率極高的超短脈衝(chong) 激光。

超短脈衝(chong) 激光,也被稱為(wei) 超快激光。經過激光物理學家們(men) 的多年努力,超快激光技術已催生了多個(ge) 嶄新的學科,為(wei) 我們(men) 認識世界提供了前所未有的強大工具。

一、啁啾脈衝放大技術發明之前的超快激光激光的英文名稱是LASER,全稱是Light Amplificationby Stimulated Emission of Radiation,從(cong) 英文名稱的字麵上解釋,就是通過受激輻射對光進行放大。在錢學森的建議下,LASER被翻譯成激光。自梅曼發明第一台激光器迄今雖然已近60年,但激光器本身的基本結構變化不大,主要由增益介質、泵浦源和諧振腔三個(ge) 部分組成。其中增益介質用於(yu) 儲(chu) 存泵浦源提供的能量;諧振腔讓光循環往複通過增益介質,從(cong) 而將增益介質存儲(chu) 的能量轉化為(wei) 激光並輸出到腔外;諧振腔可以容納一係列分立的諧振頻率,這樣的諧振頻率被稱為(wei) 激光的縱模。如果諧振腔中隻有一個(ge) 縱模起振,這種激光器稱為(wei) 單縱模激光器,或者單頻激光器。如果讓多個(ge) 縱模在諧振腔內(nei) 起振,並且通過鎖模讓這些模式之間具有固定的相位關(guan) 係,那麽(me) 輸出的激光就是振幅隨時間變化的序列脈衝(chong) ,這種脈衝(chong) 激光人們(men) 稱之為(wei) 鎖模激光。

鎖模是產(chan) 生超快激光脈衝(chong) 的關(guan) 鍵技術。1964年,在美國貝爾實驗室工作的哈格羅夫、福克和波拉克率先報導了在氦氖激光器中實現的主動鎖模。6年之後,奎讚加和西格曼發展了主動鎖模理論,並獲得了關(guan) 於(yu) 脈衝(chong) 寬度的解析解,表明脈衝(chong) 寬度與(yu) 調製頻率的平方根成反比。受限於(yu) 調製頻率,即使在主動鎖模中使用高頻(10GHz以上)調製器,在時域上所形成的淨增益窗口一般在幾十皮秒(簡寫(xie) ps, 1ps=10-12秒,即萬(wan) 億(yi) 分之一秒)以上,因此難以獲得脈寬更短的飛秒(簡寫(xie) fs, 1fs=10-15秒)量級的超快光脈衝(chong) 。

而另一種被動鎖模技術摒棄了主動器件,代之以稱為(wei) 可飽和吸收體(ti) 的被動器件。可飽和吸收體(ti) 利用光和物質的某種非線性相互作用,使得在激光腔內(nei) 運行的光脈衝(chong) 功率高的部分經曆的損耗小於(yu) 功率低的部分,從(cong) 而脈衝(chong) 經過可飽和吸收體(ti) 之後被壓短。1972年,貝爾實驗室的伊彭、尚克和迪恩斯在染料激光器裏實現了穩定的被動鎖模,獲得了長度為(wei) 1.5ps 的光脈衝(chong) ,這一實驗結果可謂拉開了超快光學的帷幕。

但被動鎖模激光器產(chan) 生超短脈衝(chong) 的機製一直不明確,直到在美國麻省理工學院工作的豪斯提出完整的被動鎖模理論。根據響應速度的快慢,豪斯將可飽和吸收體(ti) 分為(wei) 快可飽和吸收體(ti) 和慢可飽和吸收體(ti) 兩(liang) 種。他在1975年發表兩(liang) 篇理論文章,分別討論用這兩(liang) 種飽和吸收體(ti) 實現被動鎖模的物理機製。在理論指導之下,被動鎖模染料激光器的工作性能不斷獲得提高,所能產(chan) 生的脈衝(chong) 也越來越短。1981年,貝爾實驗室的福克等人發明了染料激光的碰撞脈衝(chong) 鎖模(CPM)技術。他們(men) 通過特殊設計的環形腔Rh6G激光,使兩(liang) 個(ge) 相反方向運行的脈衝(chong) 在飽和吸收體(ti) 中相撞,第一次將人們(men) 所能得到的超短光脈衝(chong) 寬度推進到小於(yu) 100 fs,標誌著飛秒時代的到來。飛秒激光的出現可以說是超快激光發展史上的重大裏程碑。雖然人們(men) 利用摻釹的釔鋁石榴石晶體(ti) (Nd:YAG)、玻璃(Nd:glass)、色心等材料作為(wei) 增益介質也先後實現了這些激光的主動或被動鎖模,但由於(yu) 染料具有最寬的激光增益帶寬,理論上支持最短激光脈衝(chong) 的產(chan) 生,因此飛秒染料激光器也就成為(wei) 當時飛秒技術及超快現象研究的首選激光器。進一步通過對CPM染料激光進行腔內(nei) 色散補償(chang) 並且利用外壓縮技術,1986年人們(men) 創造了6fs 的最短脈衝(chong) 寬度紀錄,直到10年之後這一紀錄才被固體(ti) 摻鈦藍寶石激光所打破。

在超快激光研究中,一個(ge) 恒久追求的前沿就是如何產(chan) 生更短的光脈衝(chong) 。然而對於(yu) 特定的激光,其光脈衝(chong) 的寬度有一個(ge) 下限,該下限由脈衝(chong) 的光譜形狀及寬度決(jue) 定;如果一個(ge) 脈衝(chong) 的寬度,即脈寬恰巧等於(yu) 該下限,我們(men) 稱其為(wei) 變換極限脈衝(chong) 。變換極限脈衝(chong) 是一個(ge) 給定光譜寬度所能允許的最短脈衝(chong) ,光譜越寬,對應的變換極限脈衝(chong) 也就越短。簡而言之,產(chan) 生更短光脈衝(chong) 的關(guan) 鍵在於(yu) 獲得更寬的脈衝(chong) 光譜。但是激光增益介質具有一定的帶寬,限製了鎖模脈衝(chong) 的光譜寬度,也必然限製了所能獲得的變換極限脈衝(chong) 的寬度。要想進一步縮短脈寬,必須想辦法展寬脈衝(chong) 的光譜。

1966年,高錕預言石英光纖的損耗可以降到20 dB/km,從(cong) 此拉開了光纖通訊的帷幕,也直接促進了非線性光纖光學這一學科的快速發展。1978年,在貝爾實驗室工作的斯竇倫(lun) 等發現,將超短脈衝(chong) 耦合到光纖中後,脈衝(chong) 在傳(chuan) 輸過程中,會(hui) 通過自相位調製這一非線性效應產(chan) 生新的光譜成分,進而導致脈衝(chong) 的光譜被展寬。由於(yu) 光纖中的色散效應,該脈衝(chong) 在時域上也被展寬了,比在光纖輸入端的脈衝(chong) 還要寬。1982 年,該實驗室的尚克等人利用一對光柵補償(chang) 光脈衝(chong) 經過光纖之後產(chan) 生的群延時色散,從(cong) 而將脈衝(chong) 壓縮到變換極限。由於(yu) 脈衝(chong) 的光譜已經被自相位調製所展寬,那麽(me) 壓縮後的脈衝(chong) 也就比入射到材料裏的起始脈衝(chong) 要短。他們(men) 利用該方案,將從(cong) CPM染料激光器輸出的90 fs 脈衝(chong) 壓縮到了27 fs。

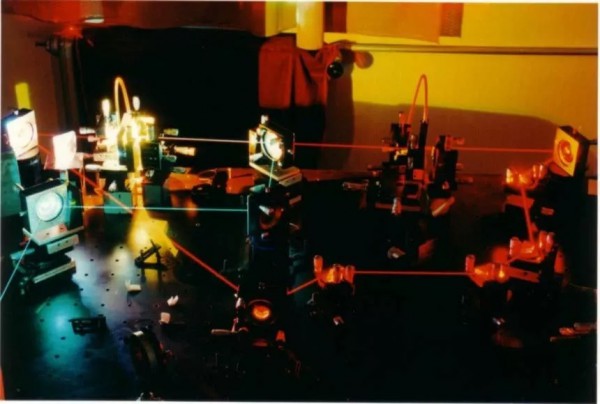

典型CPM飛秒染料激光器

激光脈衝(chong) 與(yu) 物質之間的相互作用依賴於(yu) 光的峰值功率。由於(yu) 超短激光脈衝(chong) 將能量集中在很短的時間內(nei) ,對應著非常高的峰值功率,因此能夠與(yu) 物質進行非常強的非線性相互作用,從(cong) 而直接催生了另外一門學科——極端非線性光學,極端非線性光學的發展,又反過來對超快激光脈衝(chong) 的峰值功率提出了更高的要求。

激光脈衝(chong) 的峰值功率正比於(yu) 脈衝(chong) 能量與(yu) 脈衝(chong) 寬度的比值。因此,除了不斷減小脈衝(chong) 寬度外,增加脈衝(chong) 能量也能有效提高脈衝(chong) 的峰值功率。但由鎖模激光器直接產(chan) 生的超快激光脈衝(chong) 的能量一般都很低,增加脈衝(chong) 能量需要利用後續的激光放大器來實現。與(yu) 激光振蕩器相比,激光放大器一般隻需要增益介質和泵浦源,通過不斷放大激光脈衝(chong) ,可以將脈衝(chong) 的峰值功率提高幾個(ge) 數量級。但到20世紀70年代,這一方案遇到了瓶頸,因為(wei) 當脈衝(chong) 峰值功率被放大到兆瓦(1兆瓦等於(yu) 1百萬(wan) 瓦)量級後,會(hui) 和增益介質本身產(chan) 生非線性相互作用,所導致的自聚焦效應不但破壞光束質量,甚至損壞放大裝置。正是因為(wei) 這一難以逾越的障礙,導致超快激光脈衝(chong) 的峰值功率在長達10多年的時間裏基本停滯不前,如何解決(jue) 該難題,需要嶄新的激光放大技術

inkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;color:#333333;font-size:17px;font-weight:normal;"> 來源:常國慶1 魏誌義(yi) 1,2

inkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;color:#333333;font-size:17px;font-weight:normal;">

inkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif;color:#333333;font-size:17px;font-weight:normal;"> 1. 中國科學院物理研究所;2. 中國科學院大學

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們