太赫茲頻率範圍位於電磁頻譜(介於微波和紅外線之間)的中間,可廣泛應用於多個科術領域,但由於太赫茲頻率激光光源體積大、效率低、調諧受限或必須在低溫下工作,所以,這一區域的電磁頻譜對大多數應用而言,仍可望而不可即。

有鑒於此,哈佛大學、麻省理工學院(MIT)和美國陸軍合作,研製出了最新這款太赫茲激光器。相關論文發表於最新一期《科學》雜誌。

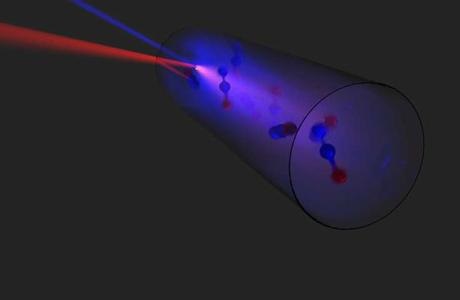

量子級聯激光器泵入太赫茲激光的藝術效果圖。

圖片來源:哈佛大學官網

此次研究的突破在於,使用了高度可調諧的量子級聯激光器(QCL)作為光泵,能夠有效產生可廣泛調諧的光。哈佛大學的卡帕索·費德裏科等人將這些量子級聯激光泵與一氧化二氮激光器結合在一起,並優化了激光腔和透鏡,產生了接近1太赫茲的頻率。

諾貝爾獎獲得者、馬克斯·普朗克量子光學研究所的西奧多·漢斯並沒有參與這項研究。他表示:“由量子級聯激光器泵浦的分子太赫茲激光器結構緊湊堅固,提供了高功率和寬調諧範圍,將開辟從傳感到基礎光譜的新應用領域。”

論文第一作者,哈佛大學博士後研究員保羅·謝瓦利埃說:“這個概念是通用的,使用該架構,我們可以使用幾乎任何分子的氣體激光器製造太赫茲光源。”

美國陸軍航空與導彈中心高級技術專家亨利·埃弗裏特稱:“短距離、高帶寬無線通信、超高分辨率雷達和光譜學等領域,都需要這種激光器。尤其是在測量星際介質的組成和溫度等領域,星際分子在太赫茲區域擁有獨特的光譜‘指紋’,天文學家已使用這些‘指紋’來測量其組成和溫度,像最新激光器這樣更好的地麵太赫茲輻射源將使這些測量更靈敏、更精確。”

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們