數千年的人類文明史,給我們(men) 留下了大量的曆史遺跡或遺物,如何及時發現並有效保護這些珍貴遺產(chan) 曆來是考古學關(guan) 心的話題。了解地下遺跡,一定要動鏟發掘嗎?這種想法早就過時了,考古之所以不等同於(yu) 盜墓,是因為(wei) 有一套完備的技術支持,來庖丁解牛式地還原遺址原景。

隨著考古研究工作的擴展和研究區域的擴大,考古學家們(men) 需要從(cong) 更加宏觀的角度去研究曆史文化,認識古代文明,追溯曆史進程,與(yu) 傳(chuan) 統的考古方法相比,遙感具有實時獲取大範圍的數據、成本低、對監測對象無破壞等特點,為(wei) 考古學家們(men) 提供了一種全新的技術手段。

遙感考古通過從(cong) 航天飛機、衛星、飛機、無人機等不同平台上運用攝影機、光譜相機、紅外相機、雷達等成像設備獲取考古遺址影像資料,根據遺址範圍內(nei) 地表現狀和光譜成像規律等的相互關(guan) 係,對影像的色調、紋理、圖案及其時空分布規律進行研究,判定遺跡或遺址的位置、分布、形狀、深度等特征,進行遺址識別和調查。

壹

1906年,英國軍(jun) 官H.P.沙普在軍(jun) 用熱氣球上拍攝到的史前巨石陣遺址為(wei) 遙感考古的始端標誌。

貳

第一次世界大戰期間,考古學家在航空照片上發現了城市中的古代建築遺址及原野上的古代建築遺址。

叁

20世紀20年代提出了航空考古勘察和航片分析的三種標誌:陰影標誌、土壤標誌和植被標誌。

肆

20世紀70年代以來,人們(men) 通過發射到外層空間的數以百計的衛星,獲得了大量的遙感考古信息。

伍

1990年,由法國空間局、美國宇航局、歐空局、日本宇宙事業(ye) 開發團共同籌備的“空間考古研究”國際會(hui) 議的召開為(wei) 遙感考古的發展揭開了新的一頁。

陸

1997年,第一屆“遙感考古應用會(hui) 議”在美國舉(ju) 行,會(hui) 議討論了衛星和航空技術在考古領域的應用。

壹

20世紀60年代修建三門峽水庫時,我國考古工作人員就曾經利用航空照片對庫區古代遺址、墓葬的分布進行分析。

貳

90年代以後,我國更是加大了對遙感考古的投入力度,建立了一批重點實驗室並召開了一些具有國際水平的會(hui) 議,以對遙感考古進行專(zhuan) 門的學術研究。

叁

近年來,我國科技考古人員在珠江口通過遙感發現了明代的沉船,並成功地對其進行了打撈。

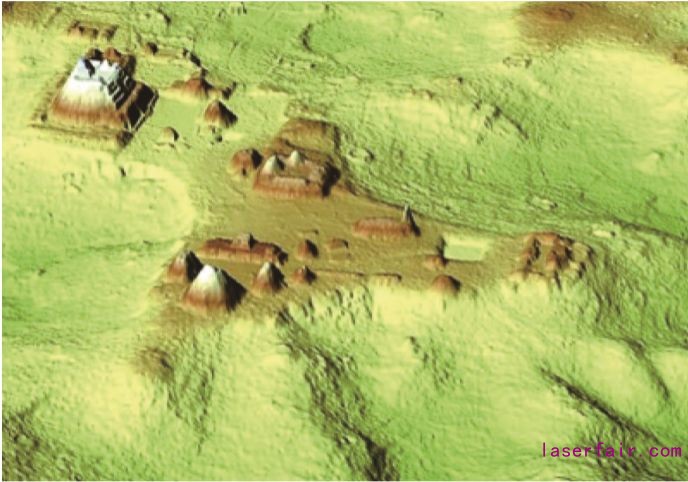

機載激光雷達遙感技術原理-進行遺址地層麵測量

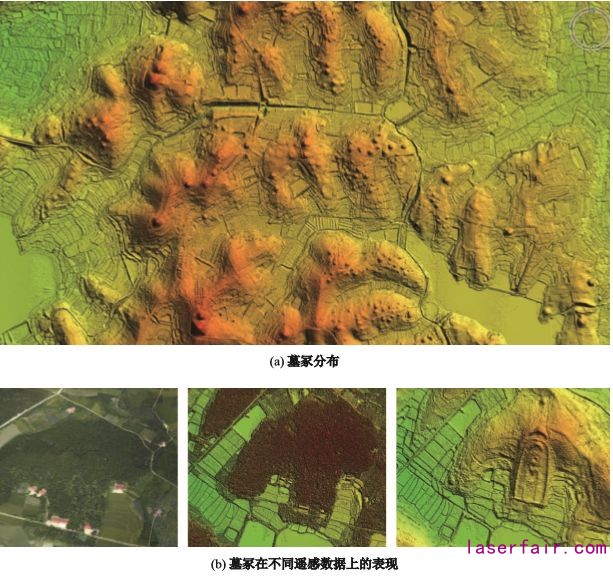

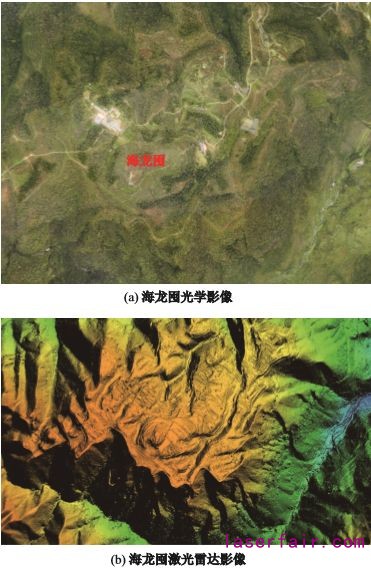

作為(wei) 一種主動遙感技術,激光雷達除了可全天候、快速、直接、高精度采集對象的三維信息外,還能夠穿透密林或者一定深度的水體(ti) ,極大地提高了三維空間數據的獲取效率,同時為(wei) 地表植被、農(nong) 作物等要素覆蓋下的文化遺跡揭露提供了可能。

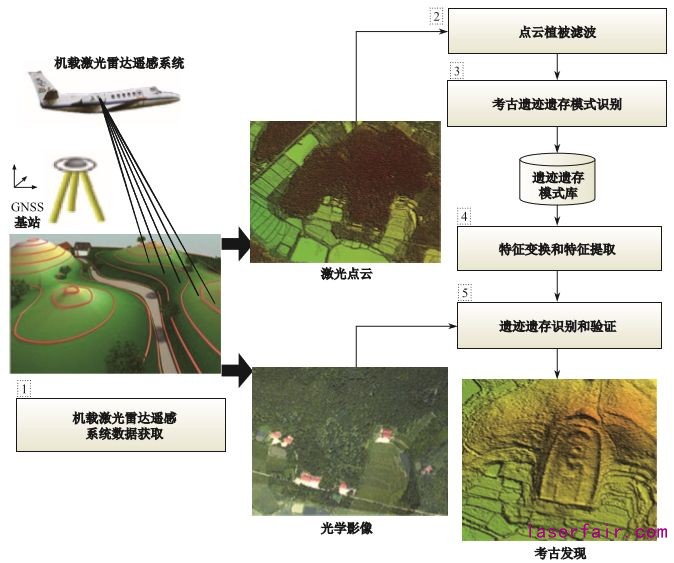

激光雷達遙感考古發現流程

根據近地表曆史文化遺跡遺存具有特征起伏微小、分散而不連續、植被覆蓋茂密、地形特征和遺存特征混雜等特點,采用顧及近地表考古遺址考古遺址空間特性的點雲(yun) 濾波與(yu) 分類算法,得到精細表達的地表微地形數字高程模型;實現近地表考古遺址空間特征的準確提取和表達,並結合嚴(yan) 格地理配準的高分辨率光學遙感影像,進行近地表考古遺址信息的呈現與(yu) 判讀。

對考古的無損探測

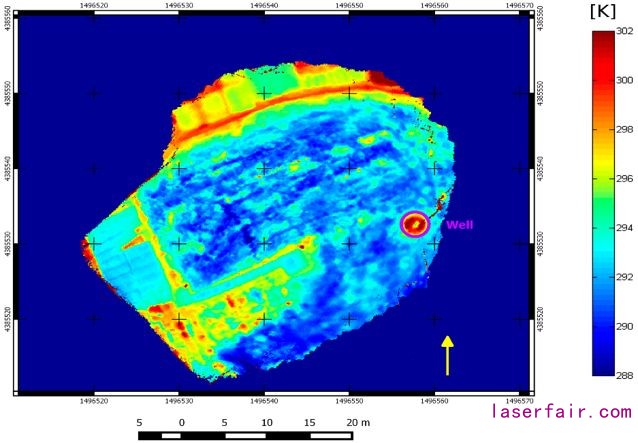

無損探測法是一種能探測和研究遺跡的平麵形製特征和布局結構,無需進行大麵積的揭露,即能節省大量人力、物力和時間,又不會(hui) 對遺存有任何破壞。

長周期環境考古

用遙感研究長周期的環境曆史變遷,因為(wei) 各種研究對象,都有其區別於(yu) 其它對象的特征, 其中不少特征得以不同程度的保留。這些特征反映在遙感圖像上,則可以通過色調、陰影、形態、大小、紋理等的差異識別出來。一個(ge) 地區的環境演變,最主要的是水係的演變,這主要包括水係變遷、湖泊的變化以及海岸線的演變等。利用遙感圖像上地物特定的光譜特征,通過土壤濕度、鹽度及沉積物組分等信息的分析, 可以很清楚地將水係變遷的路線、方向甚至原因反映出來。

雷達遙感考古-強穿透力

波長越長,雷達電磁波穿透性越強。而雷達波穿透性及深度還同地表參數、雷達入射角及極化模式直接相關(guan) 。通常長波段雷達信號有穿透植被能力,且其次地表穿透性在幹沙區最佳。

激光雷達遙感發現叢(cong) 林中的瑪雅遺址

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們