5月18日,北京大學王興(xing) 軍(jun) 教授課題組和加州大學聖芭芭拉分校John E. Bowers教授課題組在《自然》雜誌在線發表文章《Microcomb-driven silicon photonic systems》,在世界上首次報道了由集成微腔光梳驅動的新型矽基光電子片上集成係統,表明了研究團隊曆時3年協同攻關(guan) ,終於(yu) 攻克了這一世界性難題。

研究團隊介紹,光梳,又叫光學頻率梳,因其用途廣泛,一直以來都是國際光學界的重要研究熱點。美國國家標準與(yu) 技木研究院John Lewis Hall教授和德國馬普量子光學所的Theodor Hänsch教授因在光梳方麵的傑出貢獻,獲得了2005年諾貝爾物理學獎。

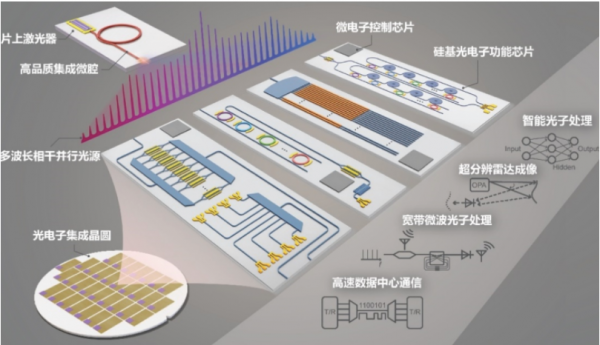

近年來,芯片級的光梳(微腔光梳)由於(yu) 尺寸緊湊、成本低廉而極大拓展了應用範圍。然而,大部分基於(yu) 微腔光梳的係統級應用中,僅(jin) 有微腔本身為(wei) 集成器件,其餘(yu) 的組成部分(包括泵浦激光器、無源/有源處理器件、電路控製單元)均未實現集成,在成本、尺寸和功耗上極大地削弱了微腔光梳芯片化帶來的優(you) 勢,因此,集成光梳係統層麵的集成對光頻梳技術的實用化和普及化具有重大意義(yi) 。

與(yu) 此同時,近20年來,矽基光電子集成芯片技術(矽光)借助成熟的CMOS(互補金屬氧化物半導體(ti) )工藝,可大規模集成傳(chuan) 統光學係統所需的功能器件,極大提升片上信息傳(chuan) 輸和處理的速度和容量,可為(wei) 下一代數據中心、通信係統、高性能計算、自動駕駛等領域帶來變革性突破。這是公認的現代信息係統的功能升級和產(chan) 業(ye) 布局的核心技術,是世界光電子領域競爭(zheng) 的主陣地。

目前,隨著應用市場的拓展和係統規模的大幅度提升,矽基光電子片上係統架構正向多通道和高並行的架構演進,隨之而來的是日趨增長的對低成本和高穩定性並行光源的需求。然而,由於(yu) 矽材料本身不發光,矽基激光器的實現一直是世界性難題,在矽基光電子芯片上研發出多路並行的矽基光源更被公認為(wei) 是該領域最大的瓶頸之一。

王興(xing) 軍(jun) 領導的研究團隊通過直接由半導體(ti) 激光器泵浦集成微腔光頻梳,給矽基光電子集成芯片提供了所需的光源大腦,結合矽基光電子集成技術工業(ye) 上成熟可靠的集成解決(jue) 方案,完成大規模集成係統的高效並行化。利用這種高集成度的係統,實現T比特速率微通信和亞(ya) GHz微波光子信號處理,提出高密度多維複用的微通信和微處理芯片級集成係統的全新架構,開創了下一代多維矽光集成微係統子學科的發展。相關(guan) 研究成果有望直接應用於(yu) 數據中心、5/6G通信、自動駕駛、光計算等領域,為(wei) 下一代片上光電子信息係統提供了全新的研究範式和發展方向。

集成微腔光梳驅動的矽基集成光電子片上係統圖。 北京大學 圖

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們