高能量、高平均功率的飛秒激光由於(yu) 在阿秒高次諧波產(chan) 生、精密加工製造、生物醫療及國防等領域的廣泛應用需求,是近十多年來超快超強激光技術研究的前沿熱點內(nei) 容,特別是光纖激光由於(yu) 穩定可靠的運行特性、皮實緊湊的結構、優(you) 良的光束質量、較低的成本等優(you) 勢,倍受人們(men) 的重視,也是廣受歡迎的激光產(chan) 品,所能輸出的平均功率可達百瓦量級。但由於(yu) 受限於(yu) 光纖中有害的非線性效應,單路光纖產(chan) 生的單脈衝(chong) 能量在保證時域脈衝(chong) 質量和光束質量的情況下,難以突破毫焦的瓶頸,限製了對激光強度有要求的許多重要應用。使用相幹合成技術,通過將多路放大後的飛秒脈衝(chong) 合在一起,是獲得高平均功率、毫焦量級飛秒脈衝(chong) 的可行方案。相幹合成分主動相幹合成和被動相幹合成兩(liang) 種,主動相幹合成的功率和能量可隨著合成路數的增加而不斷提升,但是需要複雜和昂貴的電控鎖定係統;而被動合成無需電控相位穩定器件,裝置較為(wei) 簡單,但受合成路數的限製,合成平均功率及單脈衝(chong) 能量低。針對上述問題和難點,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心L07組在多年高功率超快光纖激光研究的基礎上,提出光纖中靜態模式退化(Static Mode Degradation, SMD)是限製被動相幹合成方案平均功率的關(guan) 鍵瓶頸,據此發明了一種能有效抑製SMD的雙向隔離器,繼在2021 年實現 100W 平均功率的基礎上(Opt. Lett. 46, 3115 (2021)),最近基於(yu) 被動合成摻鐿超快光纖激光係統,不僅(jin) 進一步獲得了最高平均功率可達200 W的結果,而且在100 kHz的重複頻率下,單脈衝(chong) 能量達到1.07 mJ,係統合成效率超過了85%。相關(guan) 結果發表於(yu) 最近一期的美國光學學會(hui) 期刊Journal of the Optical Society of America B上(https://doi.org/10.1364/JOSAB.499313),論文第一作者為(wei) 常國慶特聘研究員指導的博士生史卓。

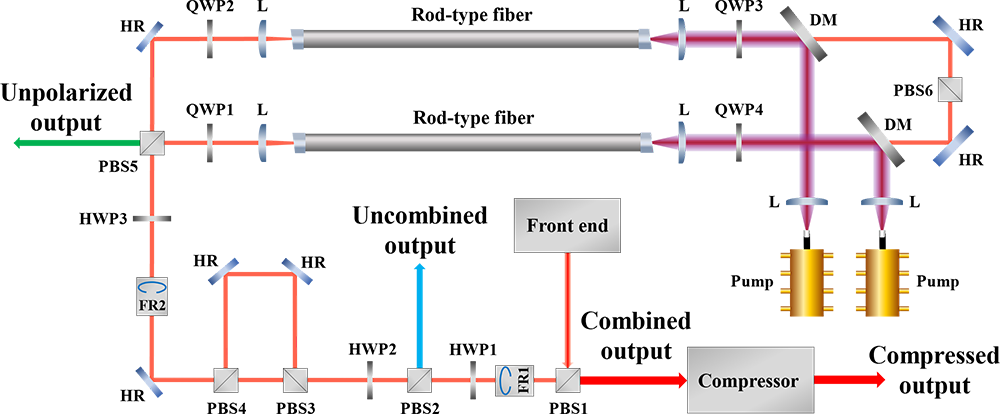

圖1. 實驗裝置圖

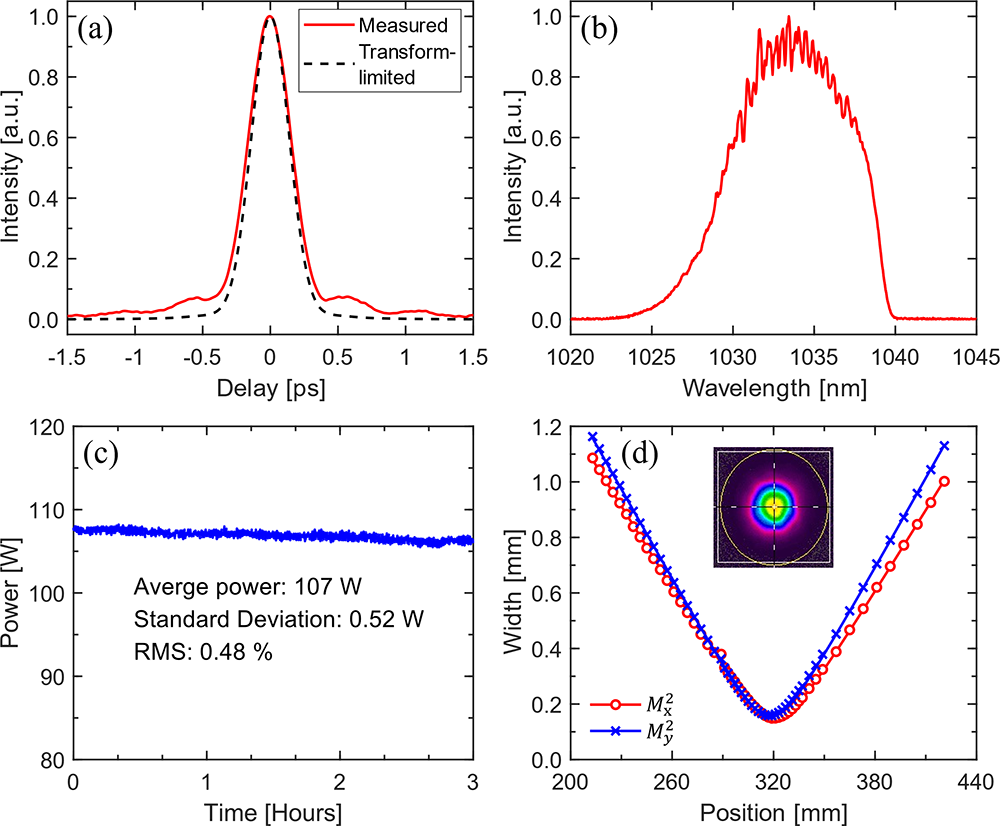

實驗裝置如圖1所示,由前端提供的能量為(wei) 0.80μJ、重複頻率在100kHz至1MHz之間可調的偏振激光脈衝(chong) 經展寬及 PBS1反射、PBS2 透射後,由 PBS3 及 PBS4 組成的時間分脈衝(chong) 裝置一分為(wei) 二,分束為(wei) 兩(liang) 個(ge) 間隔約2ns的小脈衝(chong) ,進一步通過PBS5分為(wei) 四個(ge) 脈衝(chong) 進入Sagnac環路放大。其中兩(liang) 個(ge) 脈衝(chong) 沿順時針方向傳(chuan) 輸,另外兩(liang) 個(ge) 沿逆時針方向傳(chuan) 輸,並在進入棒狀光纖之前采用四分之一波片(QWP1 及 QWP2)變為(wei) 圓偏振。兩(liang) 根增益光纖之間插入了一塊偏振分束器PBS6對脈衝(chong) 進行偏振過濾,兩(liang) 個(ge) 方向的光傳(chuan) 輸一圈後在PBS5匯合,兩(liang) 兩(liang) 進行空間合成,部分退偏光從(cong) 合成處漏出,構成退偏端口;大部分光原路返回,在時間分脈衝(chong) 裝置處通過時域重合成為(wei) 一個(ge) 脈衝(chong) ,部分未合成的光從(cong) 未合成端口輸出,合成光從(cong) 合成端口輸出。實驗結果表明在150kHz的重複頻率下,合成端口的平均功率達160W。當將重複頻率降低為(wei) 100kHz時,脈衝(chong) 壓縮後的單脈衝(chong) 能量為(wei) 1.07 mJ,放大過程中未觀察到明顯的SMD現象,圖2所示為(wei) 該能量下的主要測量結果。顯示脈寬為(wei) 240fs,光譜寬度為(wei) 8.7nm,3小時內(nei) 對應的RMS小於(yu) 0.5%,光束質量M2因子為(wei) 1.11×1.27,縱向上的光束畸變主要來自光柵對。

圖2. 單脈衝(chong) 1.07 mJ時的(a)自相關(guan) 曲線,(b)光譜分布,(c)功率穩定性和(d)光束質量結果

相比於(yu) 以往基於(yu) 單路放大或主動合成的高功率摻鐿光纖飛秒激光光源,本研究使用簡單結構的被動合成方式,獲得了大於(yu) 1mJ 的結果,突破了常規飛秒光纖激光單脈衝(chong) 能量的瓶頸,並具有高達200W的平均功率輸出能力優(you) 良的光束質量和穩定性,可望在高重複頻率阿秒高次諧波的產(chan) 生、特殊材料的精密加工切割、半導體(ti) 芯片缺陷檢測及生物醫學成像等方麵發揮重要作用。這一進展相關(guan) 的裝置及核心器件已申請國家發明專(zhuan) 利。

該工作得到了國家重點研發計劃(批準號:No. 2021YFB3602602)、國家自然科學基金(批準號:No. 62175255和62227822)和中國科學院重要儀(yi) 器研製項目的支持。常國慶特聘研究員為(wei) 通訊作者,博士生王井上、張瑤及魏誌義(yi) 研究員、西安電子科技大學王軍(jun) 利教授也參與(yu) 了該工作的設計和討論。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們