3D打印的思想起源於(yu) 19世紀末的美國,20世紀80年代以來得以發展。在中國,3D打印研究已有約20年,這種通過電腦控製,可以把“打印材料”一層層疊加起來的技術在近兩(liang) 年開始流行。

時下儼(yan) 然成為(wei) 生物醫學領域的“新寵”。骨骼打印在我國多家醫院進入臨(lin) 床試驗階段,杭州一台生物3D打印機在實驗室裏打印出了血管、脂肪、肝組織。未來的某天,它是否能按需打印出替代品更換被癌細胞侵占的病變器官,或者是不斷跳動的心髒?在樂(le) 觀的研究者看來,至少需要15-20年。

3D打印的“迷你腎”

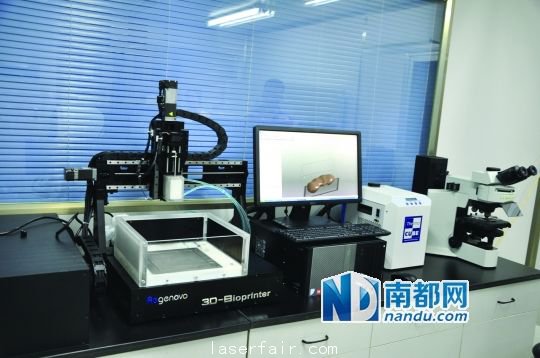

生物3D打印機“R egenovo”,它的作品有骨骼、血管、脂肪和肝組織等。

量骨定做

在今年5月末舉(ju) 辦的世界3D打印技術產(chan) 業(ye) 大會(hui) 上,研究人員分享了3D打印的各種產(chan) 品,服裝、鞋子、首飾,甚至還有點心、肉類。荷蘭(lan) 一位工程師還計劃用巨型的三維打印機來打印房子。

最初,3D打印在生物醫學領域被用於(yu) 製作醫療模型,術前將體(ti) 內(nei) 病變的骨骼或器官打印出來,供醫生和患者溝通或製定手術方案。現在它的成品已經成功進入人體(ti) 。

8月17日,西安交通大學第一附屬醫院完成一例顱骨修補手術,所使用的植入物正是用高分子生物材料通過3D打印技術打印出來的。32歲的陝西漢中小夥(huo) 子李韜成為(wei) 第一個(ge) 吃螃蟹的病人。

2010年底,李韜騎摩托在村公路上行駛時摔進2米多深溝,縣醫院立即實施手術將破碎的顱骨取出,並囑咐半年後做顱骨修補手術。“因為(wei) 顱骨缺損,身體(ti) 傾(qing) 斜時,腦組織會(hui) 從(cong) 顱骨缺口處凸出來”,李韜說。

手術的主刀醫師之一、西安交大一附院神經外科主任王茂德教授介紹說,以往的顱骨修補手術通常采用金屬鈦,而這次使用的是一種叫做聚醚醚酮(PEEK )的醫用高分子生物材料。

“新材料對比傳(chuan) 統鈦網的優(you) 勢在於(yu) ,術後的影像檢查中不會(hui) 出現偽(wei) 影,利於(yu) 後續病情的診斷。利用3D打印技術製造出的顱骨修補材料完全符合患者生理解剖曲率,真正做到‘量身定製’”,王茂德說。因國外進口原材料昂貴,定製這樣一塊“骨骼”需要8萬(wan) -10萬(wan) 元人民幣。

術後李韜感覺頭部偶爾會(hui) 突然疼一下,但並不強烈,他“不太擔心,下個(ge) 月要回去做檢查”。目前,西安交大一附院已為(wei) 4位與(yu) 李韜類似的患者植入了3D打印的生物材料“顱骨”,北京大學第三醫院也通過媒體(ti) 發布,至今年6月已經為(wei) 40多名患者植入3D打印的“骨骼”。

西安交通大學機械製造係統工程國家重點實驗室主任李滌塵教授,是國內(nei) 最早研究生物組織3D打印的科研人員之一。他告訴記者,3D打印骨骼的材料還在不斷研究之中。如生物陶瓷材料,經過一兩(liang) 年時間,可以在人體(ti) 內(nei) 慢慢降解,轉成活性的骨組織,但它比較脆,力學性能不夠好,放到動物體(ti) 內(nei) 做實驗時容易破裂。而且“如果細胞長不進打印骨骼,它還是活不了。”

李滌塵認為(wei) 這些難題都有解決(jue) 的可能。“用複合材料解決(jue) 脆的難題,如鎂合金或高分子材料,和陶瓷混合在一起,然後做成支架,這樣性能會(hui) 好一些。把陶瓷材料多孔結構做出來,可以讓細胞往裏頭長。”他說,如今將陶瓷和金屬複合用到臨(lin) 床上做一小塊填補比較容易,難度在於(yu) 做十幾厘米長的大段骨。

細胞打印

把細胞和基質材料,比如膠原,混合在一起,然後擠塑、堆積,進行細胞打印,這是3D打印在骨組織外,另一個(ge) 更具難度的研究方向。

“在目前的技術水平下,生物3D打印最成熟的是人造骨的打印,國內(nei) 尚處於(yu) 臨(lin) 床試驗研究階段”,浙江大學細胞生物學研究所所長李繼承教授介紹,國外對於(yu) 複雜器官如人工耳、人工腎的打印,均處於(yu) 模型與(yu) 實驗室階段,尚無臨(lin) 床應用。國內(nei) 能夠打印脂肪、肝小葉等正常組織,但也處於(yu) 實驗室階段。

在今年5月末舉(ju) 辦的世界3D打印技術產(chan) 業(ye) 大會(hui) 上,杭州電子科技大學生物製造工程研究中心主任徐銘恩教授展示了一個(ge) 剛剛打印出來的肝單元結構。

3個(ge) 月後,徐銘恩團隊首次向外界展示了一台名為(wei) “Regenovo”的生物3D打印機,這台完全麵向醫學領域需求製造的打印機支持活細胞打印,對外公布的細胞存活率是90%,全無菌打印設計,並支持從(cong) -5℃到260℃熔融的生物材料打印。

“R egenovo”上半部看起來像一台縫紉機,下半部是一個(ge) 方形的“盒子”。工作時,“縫紉機”上一根細細的類似縫衣針的噴頭,在下半部的盒子裏,前後左右移動,將含有活細胞的水凝膠一層一層堆疊成電腦為(wei) 它設定的立體(ti) 形狀,骨骼、血管、脂肪和肝組織都曾是它的作品。

徐銘恩介紹,在目前的實驗中,打印出的肝單元可以檢測到其具有解毒、代謝以及部分的分泌功能,但還沒有檢測到分泌膽汁的功能。而一些成骨的實驗則在小白鼠身上取得了成功。此外,打印的肝單元、脂肪和腫瘤等組織,在體(ti) 外藥物篩選和臨(lin) 床前試驗中顯示了良好的應用前景。

然而,這台設備離打印出能夠植入人體(ti) 的器官還很遠。徐銘恩說,“R egenovo”打印出的肝單元比人體(ti) 正常的大5倍左右,精度仍需提高。

李滌塵估計,3D打印肝如想移植進人體(ti) ,還需要十多年的努力,“難度很大,問題很多,比如做出來的肝組織黏糊糊像果凍一樣,沒有力學性能,放到體(ti) 內(nei) 可能一擠就變形了,另外細胞在體(ti) 內(nei) ,有基質材料可以給它提供營養(yang) ,能活三五天,但如果血管不能長入,細胞沒有營養(yang) 供給,還是要凋亡。最大難點在於(yu) 細胞怎樣與(yu) 人體(ti) 的循環係統建立關(guan) 係。”

李滌塵介紹,細胞打印目前在國外最適合做的就是藥品實驗、病理實驗,比如在體(ti) 外模擬培養(yang) 一個(ge) 肝組織,檢測不同藥物與(yu) 它的作用關(guan) 係。

走向臨(lin) 床

作為(wei) 時下國內(nei) 最熱門的科技概念之一,可以快速準確定製複雜形狀實體(ti) 的3D打印技術,在生物領域引發了“醫療革命”的熱情想象,徐銘恩教授卻不無擔憂,“我們(men) 所做的這些研究,帶給公眾(zhong) 希望,但也希望大家能科學理性對待。我們(men) 期待這項技術的發展能夠穩步前進,而不是在大起後大落”。#p#分頁標題#e#

3D打印在生物醫療領域應用的研究者們(men) 不斷提醒,3D打印快速、小批量,個(ge) 性化定製上比傳(chuan) 統有優(you) 勢,但大規模生產(chan) 成本高,速度慢,在從(cong) 定製化產(chan) 品走向大規模臨(lin) 床應用,尚存在各種障礙。

從(cong) 事3D打印研究近20年的李滌塵認為(wei) :“3D打印特別適合生物醫療,國外的發展數據顯示它有非常好的前景,也是將來醫療器械發展的方向。國內(nei) 3D打印技術應該在培養(yang) 人才和鼓勵應用上得到大力扶持。”

李滌塵介紹,早在2001年,我國就成功完成了國際上第一例將3D打印技術用於(yu) 頜麵的修複,起步是比較早的,但目前國外定製化研究慢慢走入臨(lin) 床,而我國現有的監管製度使得3D打印技術在生物醫療領域走向應用麵臨(lin) 很多困難。

“與(yu) 過去的批量製造產(chan) 品不同,3D打印技術生產(chan) 的是定製化產(chan) 品。過去批量生產(chan) 的時候,批號申請下來,就可以大量生產(chan) ,但這種審批製度並不適用於(yu) 3D打印定製化產(chan) 品的生產(chan) ”,李滌塵表示,“這並非不可操作,監管部門可以評估生產(chan) 係統,如果設計、生產(chan) 流程等都是合理,材料是獲得批準的,材料的成分沒變、生物性能沒變,隻是形狀改變了,按道理這就可以生產(chan) ,作為(wei) 政府部門應該積極應對新技術帶來的生產(chan) 模式的變革”。

浙江大學細胞生物學研究所所長李繼承認為(wei) ,政府目前暫時缺少針對性的扶植政策,生物3D打印腫瘤組織,可能在不久的將來,為(wei) 藥物篩選和基因治療提供新的載體(ti) 和研究途徑,而血管的打印可能成為(wei) 下一個(ge) 成功應用案例。

阻礙3D打印技術在醫療一線廣泛應用的另一個(ge) 因素關(guan) 乎成本。李滌塵介紹,目前市場上的3D打印設備,類型和功能不同,價(jia) 格從(cong) 20萬(wan) 到600萬(wan) 元不等,總體(ti) 來說比較昂貴,多作為(wei) 科研設備使用。目前許多大醫院在引進,但是應用於(yu) 臨(lin) 床,還需要不斷降低設備和原材料成本。

李繼承則提醒,生物3D打印未來的發展和應用,除了麵臨(lin) 一係列的技術問題,如器官細胞存活率、移植後機體(ti) 免疫排斥等,相對於(yu) 工業(ye) 3D打印,它將來可能還要考慮倫(lun) 理學問題。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們