為(wei) 了獲得較大的激光硬化表麵,通常采用激光淬火帶搭接的方法,後續掃描將在鄰近的已硬化帶造成回火軟化區,致使強化效果減弱,搭接量控製不當會(hui) 導致淬火裂紋形成。為(wei) 了實現無軟化區較大麵積的激光淬火,需用寬帶束掃描係統,采用快速擺動光束的方法,實現低功率、慢速掃描激光淬火。因此,激光淬火後所獲淬硬區結構和硬度分布將有新的特點。

試驗用材料的40Cr鋼,原始狀態為(wei) 調質。激光淬火樣品尺寸為(wei) 45mm×45mm×10mm。選用三組樣品。經表麵磷化處理後,采用CGJ-Ⅲ型激光熱處理寬帶掃描轉鏡(轉速為(wei) 2000r/min),在CGJ-93型5kW數控CO2激光處理係統上進行寬帶激光淬火。實用功率皆為(wei) 3kW,掃描速度分別70、90和110mm/min,掃描寬度為(wei) 20mm,處理後的樣品沿淬硬層方向每隔0.3mm切5個(ge) 薄片。在MTP-1型電解儀(yi) 上製成透射電鏡樣品,在日立H-800透射電鏡上進行組織結構觀察,操作電壓為(wei) 200kV。顯微硬度測試在∏MT-3型顯微硬度計上進行,載荷50g,加載時間15s。

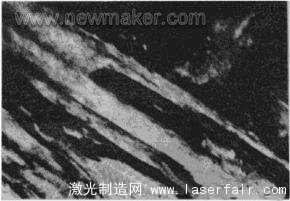

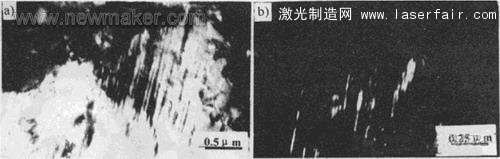

圖1為(wei) 40Cr鋼在掃描速度為(wei) 70mm/min時硬化表層的顯微組織。在透射電鏡下大量不同視場的觀察發現,馬氏體(ti) 的板條界較平直,內(nei) 部存在大量纏結位錯。在某些板條內(nei) 還存在平行排列的微細孿晶(圖2),對孿晶區進行選區電子衍射,經常出現相同的衍射花樣,電子衍射分析表明,孿晶界麵為(wei) {112},屬相變孿晶。在板條馬氏體(ti) 上進行多處選區電子衍射分析,利用某一衍射斑點進行暗場成像,經常能顯示馬氏體(ti) 板條間存在長條狀組織。這種長條狀組織和報道的薄膜狀殘餘(yu) 奧氏體(ti) 形態吻合[1]。圖3a)是板條馬氏體(ti) 明場像。圖3b)是與(yu) 圖3a)相對應的暗場像(成像斑點是奧氏體(ti) 的{111}A),圖3b)中的條狀亮區是殘餘(yu) 奧氏體(ti) 。這些奧氏體(ti) 不連續地分布在馬氏體(ti) 板條之間。

圖1 板條馬氏體(ti) 和纏結位錯(70mm/min)

圖2 相變孿晶

圖3 殘餘(yu) 奧氏體(ti)

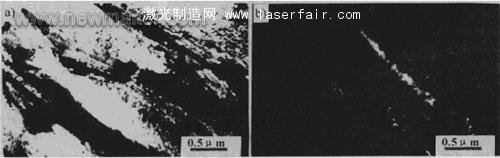

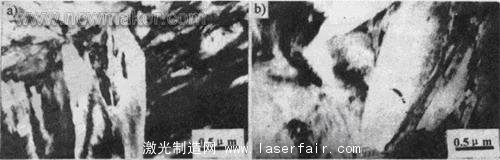

隨著距表麵距離的增加,出現針狀馬氏體(ti) 。而且隨著層深的增加,板條馬氏體(ti) 縮短變粗,板條內(nei) 部出現亞(ya) 晶塊,位錯密度明顯減少(圖4)。距表麵距離的進一步增加,在局部地區出現回火析出碳化物(圖5)。

圖4 距表麵0.3mm (a)和0.6mm (b)處馬氏體(ti) TEM顯微組織

圖5 距表麵0.9mm處顯微組織

與(yu) 未硬化區交界的狹小區域內(nei) 加熱溫度低於(yu) Ac1線高溫區,原始組織將發生高溫回火轉變,生成回火索氏體(ti) 組織。 根據以上分析硬化層可分為(wei) 三層。第一層為(wei) 完全淬硬層,由馬氏體(ti) 加殘餘(yu) 奧氏體(ti) 所組成。 這一層與(yu) 激光束作用時間最長,加熱溫度最高,加之原始調質組織成分比較均勻,加熱後形成的成分均一的奧氏體(ti) 在急速冷卻時形成含碳較低的板條馬氏體(ti) 組織。較深部位加熱溫度較低,但仍有較大的過熱度,隻是由於(yu) 碳在奧氏體(ti) 中擴散不充分,致使快速冷卻後形成低碳馬氏體(ti) 和高碳馬氏體(ti) 混合組織。第二層為(wei) 過渡層,該區加熱溫度位於(yu) AC1~AC3之間,溫度梯度小,作用時間短,鐵素體(ti) 向奧氏體(ti) 轉變和滲碳體(ti) 溶解均不充分,冷卻後形成馬氏體(ti) +鐵素體(ti) +滲碳體(ti) 混合組織;第三層為(wei) 原始組織高溫回火區。

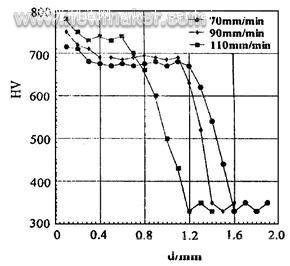

圖6是顯微硬度沿激光淬火區層深分布曲線。在激光快速加熱和高速冷卻過程中,晶體(ti) 缺陷密度激增,導致硬化層具有較高的硬度,最大值達780HV0.05。由於(yu) 激光加熱相變完成時間短,奧氏體(ti) 成分不均勻,致使在隨後快速冷卻中形成高碳馬氏體(ti) 和低碳馬氏體(ti) ,使硬化層的硬度值隨掃描速度而發生不同程度的波動。過渡層由馬氏體(ti) 和α基體(ti) 上分布的碳化物組成,硬度陡降,至高溫回火區降到最低值。由圖6可見,隨著掃描速度的增加,硬化層硬度略有提高。這主要是由於(yu) 晶粒細化和殘餘(yu) 奧氏體(ti) 減少產(chan) 生的有利影響超過了因馬氏體(ti) 含碳量降低而造成的負麵影響。

圖6 不同掃描速度下顯微硬度沿硬化層深的分布

實驗所采用的CGJ-Ⅲ型激光熱處理寬帶掃描轉鏡,是利用光學轉鏡反射使光速快速擺動,把點光源拉寬成線熱源。有文獻對線形光源在金屬材料表麵產(chan) 生的溫度場進行的數值模擬顯示,激光光斑前沿材料表麵有一預熱區,由於(yu) 熱傳(chuan) 導激光光斑的後沿溫度分布形成一個(ge) “尾巴”。對於(yu) 功率密度呈高斯分布的熱源,其能量主要集中在光斑中心。能量密度分布的上述差異,決(jue) 定了在輸出功率相同的條件下線形光源的掃描速度應比圓形光源慢。因而經線形光源處理的樣品內(nei) 部碳元素擴散比較充分,垂直於(yu) 掃描方向的淬火層組織分布比較均勻,硬度沿硬化層深分布也比較均勻,波動幅度較少。但線形光源前沿預熱區的存在增加了材料表麵對激光的吸收率,使得沿掃描方向溫度變化較大,晶粒易於(yu) 粗化,這可通過連續改變掃描速度加以修正。此外,由於(yu) 線形光斑後沿“尾巴”的存在,冷卻速度較慢,增加了淬火層中的殘餘(yu) 奧氏體(ti) 含量。前期對40Cr鋼進行線形光源和圓形光源激光淬火實驗證明了這一點。值得注意的是,激光淬火層中殘餘(yu) 奧氏體(ti) 可以在經受塑性變形後轉變成馬氏體(ti) ,有利於(yu) 被處理材料耐磨性的提高。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們