如果一家企業(ye) 見證了曾經的巨頭跌落神壇,淪落為(wei) 明日黃花,而自己卻在動蕩的環境中屹立不倒,且屢戰屢勝,那這家企業(ye) 很容易被國人“神化”,也很容易被敵人“妖魔化”。

華為(wei) 就是那一個(ge) 獨特的存在。在日前“華為(wei) 推出96線中長距激光雷達,建立首條車規級激光雷達試製產(chan) 線,年設計產(chan) 能為(wei) 10萬(wan) 個(ge) ”消息後,華為(wei) 終於(yu) 補齊了其智能駕駛硬件板塊的最後一塊拚圖。

從(cong) 3年內(nei) 華為(wei) 手機做到世界第一,到推出獨立的操作係統鴻蒙,再到如今立誌將汽車業(ye) 務再現手機輝煌。為(wei) 什麽(me) 華為(wei) “吹的牛”都能實現?

華為(wei) 的成功之道,離不開其過山車式的、激蕩人心的商業(ye) 悲喜故事。這裏,汽車之家試圖通過激光雷達這一細分領域切入,映射出華為(wei) 汽車藍圖的商業(ye) 邏輯,以及激光雷達產(chan) 業(ye) 背後的秘密。

1960年,組建不到5年的中國登山隊,選擇連飛鳥都無法逾越的“死亡之路”——北坡,成功登上珠穆朗瑪峰。如今,華為(wei) 也與(yu) 中國登山隊做著相同的事情。

在激光雷達團隊成立不到5年後,華為(wei) 決(jue) 定攻下激光雷達量產(chan) 這座珠峰。繞開市場主流的“南坡”——從(cong) 傳(chuan) 統機械式激光雷達切入,華為(wei) 選擇難度比其高很多的“北坡”,麵向乘用車前裝量產(chan) 的產(chan) 品化開發。

■為(wei) 什麽(me) 選擇“北坡”?

從(cong) 誕生起,華為(wei) 腳下的路都是最艱難的一條。

回顧華為(wei) 在ICT領域(信息與(yu) 通信技術)的開疆拓土經曆,就可知華為(wei) 的商業(ye) 打法有多“野蠻”。這種“與(yu) 眾(zhong) 不同”用任正非的原話來說“是被逼出來的”。

自創立之初,華為(wei) 就在自家門口碰到了全球最激烈的競爭(zheng) ,不得不在市場的夾縫中求生存;當華為(wei) 走出國門拓展國際市場時,所有看得到的良田沃土,早已被海外公司搶占一空,華為(wei) 隻能在那些偏遠、動亂(luan) 、自然環境惡劣的地區尋找一線機會(hui) 。

同樣在競爭(zheng) 激烈的激光雷達領域,傳(chuan) 統路徑的賽道已擁擠不堪。

一、高聳的專(zhuan) 利城牆

機械式激光雷達是研發最早、技術最成熟的產(chan) 品,目前主要應用於(yu) Robotaxi領域,屬於(yu) 市場主力。

以Velodyne、法雷奧、禾賽科技等為(wei) 代表的國內(nei) 外激光雷達製造商,已經在該領域深耕數年,積累豐(feng) 富的開發、製造、應用等經驗。

知識產(chan) 權是無法繞開的一道坎,早年布局的激光雷達廠商已形成知識產(chan) 權壁壘。華為(wei) 要在機械式激光雷達裏有所作為(wei) ,難度非常之大。

回顧近3年,激光雷達巨頭Velodyne頻頻揮舞“專(zhuan) 利之劍”,依靠US 7969558專(zhuan) 利澆築了一道機械式激光雷達高牆。企業(ye) 欲在此賽道有所突破,基本繞不開它,Quanergy、Waymo、速騰聚創與(yu) 禾賽科技都在訴訟案件中吃過虧(kui) 。

轉移至一個(ge) 不同的市場或細分市場,而不是在同一市場中發起反攻,這是華為(wei) 選擇“北坡”攀峰的原因之一。

二、供應商合作未果

任正非曾旗幟鮮明地反對自主創新,在具有可選擇性的領域,華為(wei) 更願意采用合作夥(huo) 伴的解決(jue) 方案,並對其持續進行優(you) 勝劣汰。然而,外在因素倒逼華為(wei) 自主研發。

目前,符合車規級量產(chan) 的激光雷達供應商隻有法雷奧一家,首款激光雷達Scala 1在2018年交付奧迪A8。由於(yu) 初期用於(yu) “駕駛輔助”的定位,該產(chan) 品僅(jin) 堆疊到4線,而後期迭代的Scala 2也隻有16線。

市麵上可供選擇的供應商不多。一名華為(wei) 內(nei) 部人士透露,從(cong) 2018年開始,華為(wei) 進行傳(chuan) 感器技術的預研,當時僅(jin) 作戰略儲(chu) 備。後期,華為(wei) 想通過現有傳(chuan) 感器供應商合作,自己僅(jin) 從(cong) 算法角度做整合。然而,市麵上的激光雷達產(chan) 品還不夠成熟,國際供應商則拒絕把最新的產(chan) 品賣給華為(wei) 。

談了近一年,廠商一直沒鬆口。無奈之下,最後華為(wei) 幹脆把預研項目轉為(wei) 產(chan) 品化。

三、直擊前裝量產(chan)

從(cong) 商業(ye) 化的角度來看,傳(chuan) 統機械旋轉式雷達成本高,體(ti) 積大,且很難通過車規級驗證,不適合自動駕駛汽車的前裝量產(chan) ,這也和華為(wei) 的戰略背道而馳——“把華為(wei) 智能方案裝進每一輛車”一樣,把激光雷達帶入每一輛車。

法雷奧雖然是目前唯一過車規的量產(chan) 激光雷達供應商,但這套機械轉鏡式方案局限性在於(yu) ,線數很難做高,這導致垂直視場角和角分辨率都受到很大限製。因此,法雷奧也轉而研發固態激光雷達,包括采用基於(yu) MEMS技術的Scala 3中長距激光雷達(半固態),以及基於(yu) Flash技術的近距激光雷達(全固態),但兩(liang) 者量產(chan) 上車還未有時間表。

短期內(nei) ,全固態激光雷達因技術未成熟,仍屬於(yu) “明日之星”。不排除華為(wei) 在全固態激光雷達上有秘密技術儲(chu) 備,但是目前,為(wei) 滿足其全棧式自動駕駛解決(jue) 方案的量產(chan) 上市,推出半固態激光雷達實現快速上車是最佳方案。

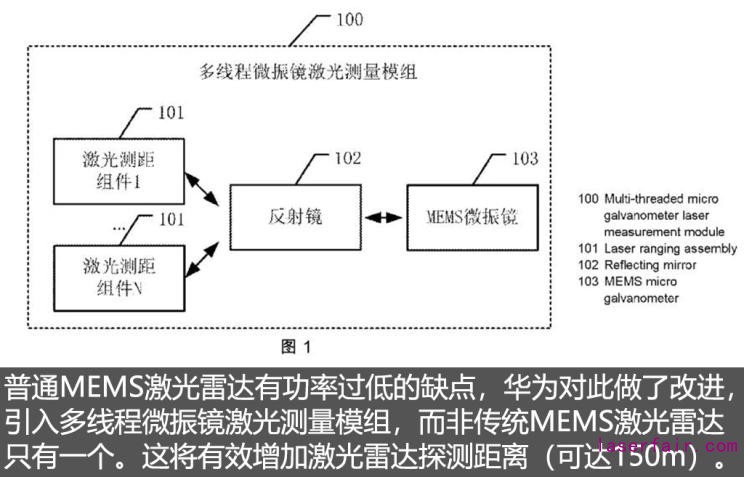

更為(wei) 重要的是,相比主流激光雷達廠商的兩(liang) 條腿走路,華為(wei) 沒有曆史包袱,可以避開前人的坑,直接跳過相對簡單的低線數產(chan) 品做起,而是從(cong) 一開始就高舉(ju) 高打,切入可量產(chan) 的MEMS技術激光雷達,做到“等效96線”。

■華為(wei) 的“葵花寶典”

在激光雷達賽道上,華為(wei) 是一個(ge) 新玩家,但用華為(wei) 融合感知產(chan) 品部總經理段忠毅的話來說,“華為(wei) 做激光雷達是‘跨行不跨界’。核心還是華為(wei) 過去在ICT領域的積累,作為(wei) 智能駕駛戰略的一個(ge) 分支,華為(wei) 激光雷達技術底座其實也來源於(yu) ICT。”

技術行不行,專(zhuan) 利最有發言權。今年7月,世界知識產(chan) 權組織國際局公布了一項華為(wei) 激光雷達相關(guan) 專(zhuan) 利,從(cong) 中可窺探出一二。

這是華為(wei) 激光雷達領域覆蓋麵最廣的專(zhuan) 利,長達52頁,而大多數中文發明專(zhuan) 利不超過20頁。專(zhuan) 利中的玄機在於(yu) ,雖然華為(wei) 選擇MEMS激光雷達切入,但又不同於(yu) 傳(chuan) 統的MEMS技術方案。

華為(wei) 這樣設計的優(you) 勢在於(yu) ,其在光電領域產(chan) 業(ye) 龐大,規模效應突出,采購激光發射器和接收器的成本遠比傳(chuan) 統激光雷達要低。

據悉,除了該專(zhuan) 利,華為(wei) 與(yu) 激光雷達有關(guan) 的發明專(zhuan) 利共有42個(ge) ,其中大部分處於(yu) 審查階段。

“在成本方麵,華為(wei) 的96線激光雷達,暫時還做不到此前宣稱的100美元,但是基本在幾百美元左右。”華為(wei) 智能汽車解決(jue) 方案BU總裁王軍(jun) 表示。

這與(yu) 市麵上動輒數萬(wan) 元,甚至幾十萬(wan) 元的32線、64線或128線機械式激光雷達相比,已經很具有吸引力。上一次給自動駕駛行業(ye) 注入強心劑的企業(ye) 是大疆DJI旗下公司Livox覽沃科技,2020年初時曾發布了一款9000元激光雷達的量產(chan) 產(chan) 品。

華為(wei) 在激光雷達領域的成功探索,得益於(yu) 其強大的整機工程能力。依托這種模塊式布局,華為(wei) 可以快速出產(chan) 多種用途的激光雷達,以適應不同的市場需求。這也是華為(wei) “北坡”攀頂的底氣。

不過,一家國際激光雷達頭部企業(ye) 高管告訴汽車之家,“號稱已經過車規級和量產(chan) 的激光雷達廠家不止華為(wei) 一家,很多都是自稱,最後仍要看到前裝上車後的實測結果”。

在華為(wei) 發布激光雷達的同日,北汽旗下ARCFOX極狐HBT諜照曝光,成為(wei) 首個(ge) 搭載華為(wei) 激光雷達的電動車;日前,長安汽車也透露,將攜手華為(wei) 、寧德時代打造一個(ge) 全新的高端智能汽車品牌,極有可能在首款車上搭載華為(wei) 的激光雷達。

■迎合時代的大勢

比關(guan) 注對手更重要的,是關(guan) 注時代的大勢,華為(wei) 在主動尋求進攻的機會(hui) 。

回首2017-2020年,全球已有十數家主機廠確定將在量產(chan) 車型上搭載激光雷達。不管馬斯克如何“鄙夷”,激光雷達前裝量產(chan) 潮流不可逆。在這批激光雷達量產(chan) 項目中,落地時間都不約而同地定在2021-2022年。

這意味著類似於(yu) NOP、NGP這樣的輔助駕駛功能在接下來將成為(wei) 眾(zhong) 多車廠爭(zheng) 奪的重點。

事實上,在L2級高級輔助駕駛係統中,仍將以視覺感知和深度學習(xi) 為(wei) 主,但激光雷達提供的是多一層的冗餘(yu) 保障。這也倒逼車廠推動激光雷達上車。

正如小鵬汽車自動駕駛工程師所說,“在未來車型上,不一定用激光雷達實現360°範圍覆蓋,主要是針對比較關(guan) 鍵的位置,大概率會(hui) 使用1-2顆激光雷達。”

日前,“蘋果可能使用激光雷達作為(wei) 輔助實現自動駕駛技術”這一則消息更是將激光雷達前裝量產(chan) 推向了高潮。

華為(wei) 選擇此刻將激光雷達“上車”,是踩對步點,在正確的時間,集中精力做正確的事情。

『華為(wei) 激光雷達方案』

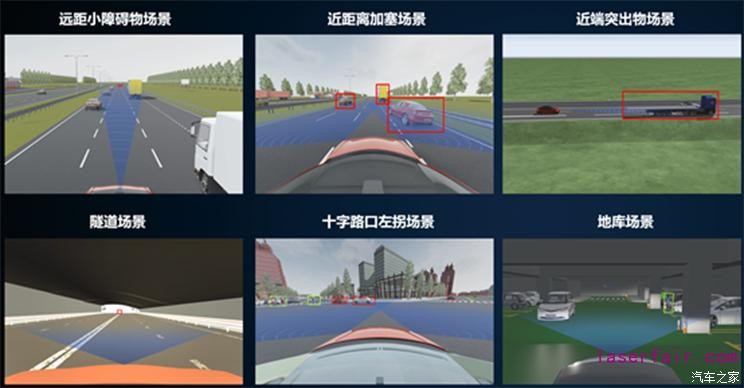

據悉,華為(wei) 提供了3個(ge) 激光雷達的方案(搭載1顆、2顆或3顆)。3顆方案足以應對龍門架、隧道場景、地庫場景、ECT抬杆、十字路口左拐等場景應用,此外,針對現實中快遞小哥騎摩托車、行人亂(luan) 穿馬路等場景也可以做出快速識別和判斷。

更深層次地看,激光雷達不僅(jin) 是單純的視覺傳(chuan) 感器,同時也配套著數據采集處理係統,其間是否存乎著巨頭對於(yu) 數據的野心呢?

隻有激光雷達的應用場景下探,先實現量產(chan) 車上路跑,後期才能不斷迭代。這也是車企不再追求極致的L4級自動駕駛的理由。

如果說,激光雷達下一步的突破點在哪裏?答案或許就藏在量產(chan) 項目中。

■尾聲:

激光雷達能否大規模量產(chan) ?中國老百姓能否享受到性價(jia) 比高的自動駕駛體(ti) 驗?從(cong) 中國通信產(chan) 業(ye) 的發展史或許可找到答案,正是由於(yu) 華為(wei) 等自主知識產(chan) 權的企業(ye) 實現了對通信高科技的突破,交換機設備才由“貴族價(jia) ”被賣成了“白菜價(jia) ”。

俯瞰整個(ge) 汽車業(ye) 務,它正成為(wei) 華為(wei) 衝(chong) 破困境的新突破口。徐直軍(jun) 說過:“可能十年後的汽車行業(ye) ,華為(wei) 又很牛逼,像現在的手機一樣。”接下來所要等待的是,華為(wei) 能加速讓這句話成為(wei) 現實。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們