1 早期的回顧

說起與(yu) 物理的淵源,要追遡到1978 年,那時我15 歲,剛入浙江大學物理係本科就讀。那時雖然對物理有興(xing) 趣,但並不清楚將來要做什麽(me) 。年紀小閱曆淺,沒有把握好赴美讀研究生的機會(hui) 。大學畢業(ye) 後,考入南京大學物理係凝聚態理論專(zhuan) 業(ye) 讀研,導師是當時著名的蔡建華教授。可不久,蔡教授便離開南京大學,去了上海交通大學,我們(men) 一部分留守南大的蔡教授學生,享受著無拘無束的學習(xi) 和研究生活。蔡教授給了我研究金屬超晶格輸運的大方向,讓我處於(yu) 自由想象,任意發揮的環境中。當然,在那個(ge) 年代,周圍盡是兢兢業(ye) 業(ye) 的老師,勤奮優(you) 秀的同學,學習(xi) 討論的環境讓人憧憬向上。比如李正中教授的課給了我固體(ti) 理論方麵嚴(yan) 格的訓練。我也常找師兄馬紅孺聊,請教問題。還有就是與(yu) 當時上海冶金所的陸曉佳和雷嘯霖先生建立了合作。

我真正開展較為(wei) 獨立的研究是從(cong) 博士論文開始的,我當時擬寫(xie) 的題目是半導體(ti) 超晶格電子係統的集體(ti) 激發與(yu) 輸運理論。因為(wei) 蔡建華先生在澳洲訪問,那時交流不方便也費時,我就自己先做了再寫(xie) 信說服蔡先生。後來蔡先生審查我的論文提案後, 同意了我的課題。我在1987 年底通過了博士論文答辨畢業(ye) 。

圖1 文章作者楊瑞青教授

回顧中國剛改革開放不久的那個(ge) 年代,缺乏有經驗和深度的研究人員,我當時雖然有些原創的想法,但並不清楚如何進行更深入和有意義(yi) 的研究。我的博士論文應該還有很多空間去提高,現在想來有些遺憾。畢業(ye) 後我去了中國科學技術大學工作,感受到那裏獨特的開放和自由氣氛,也想出國體(ti) 驗外麵的世界。不久,就去了加拿大多倫(lun) 多大學物理係短期工作,從(cong) 事與(yu) 自己博士論文有關(guan) 的理論研究。

2 加拿大的歲月

剛去加拿大的日子,英語交流能力低,我在多倫(lun) 多大學物理係的研究不順利,也覺得沒什麽(me) 意義(yi) ,就想有所改變。當時找到多大電子工程係與(yu) 物理有關(guan) 聯的J.M. Xu 教授,他在1990 年初給了我在電子工程係做博士後的工作,申請的一筆加拿大博士後基金也隨後到位,這樣我的研究開始轉入物理與(yu) 應用相結合的方向。Xu 教授思想很活躍,開始時給了我好些研究方向和課題。在做了一番調查研究後,發現一些課目我無法繼續,一些課題已經被他人做了,但有兩(liang) 個(ge) 方向是很新的,我可以進行有意義(yi) 的探索。一是類比於(yu) 光波導的電子波導耦合,從(cong) 事這方麵的研究,讓我學習(xi) 了光波導的理論和涉及的物理概念,並應用在電子波導理論的發展上,理解了它們(men) 的相似性和差別,為(wei) 以後我從(cong) 事諸如半導體(ti) 激光的研究增加了有益的知識和經驗。另一個(ge) 是半導體(ti) 量子阱(quantum well,QW)結構的帶間共振隧穿,這方麵的研究使我熟悉了第二類異質結半導體(ti) InAs/GaSb/AlSb 材料體(ti) 係,發展了相應的理論來理解這類量子阱結構和有關(guan) 的實驗現象,並在結合其他方麵的研究經驗後,促使了帶間級聯激光器(interband cascade laser)的發明。

在中國學習(xi) 和研究的經曆給了我較強的物理基礎訓練和獨立工作能力曆煉,但多倫(lun) 多大學電子工程係博士後的經曆卻使我真正開始明白和學會(hui) 如何做研究,以及為(wei) 什麽(me) 做。在多倫(lun) 多的早期歲月中,有機會(hui) 與(yu) Xu 教授展開了相當多的討論,讓我受益匪淺。這段時期以及我後麵的研究都需要明白或闡述意義(yi) 何在,能解決(jue) 什麽(me) 問題或有什麽(me) 應用,並且要求最好有量化的估計。這種研究不像純物理理論的研究那麽(me) 抽象,實際應用要求,解決(jue) 問題的需要,實驗觀察到的現象都能幫助研究者選擇和提煉合適的方案和途徑,並有較大可能得到實驗和應用的檢驗,而不似有些純理論懸在空中難於(yu) 證實對錯、意義(yi) 大小。我認為(wei) 理論與(yu) 實際應用相結合的學習(xi) 和研究應該更適合大部分人。

1991 年,受Helm 和Allen 1990年發表在APL 上的一篇文章的觸動,Xu教授和我提出了利用第二類量子阱(type-II QW)結構的帶間共振隧穿來達到子帶間粒子數反轉,從(cong) 而實現子帶躍遷激光器。這種激光器是基於(yu) 半導體(ti) 量子阱結構中產(chan) 生的子帶躍遷(intersubband transitions),從(cong) 而顯然不同於(yu) 常規基於(yu) 導帶到價(jia) 帶躍遷的半導體(ti) 二極管激光器。它發射光子的波長是由兩(liang) 個(ge) 屬於(yu) 同一導帶(或價(jia) 帶)的分立子帶的能量差決(jue) 定的,並可以通過調節量子阱層厚來控製,而不需要改變構成量子阱的材料。由於(yu) 子帶激光器的新穎性質,包括可以覆蓋通常半導體(ti) 激光器難於(yu) 工作的中紅外波段,自從(cong) 它的原始概念由兩(liang) 位俄國科學家在1971 年提出,吸引了世界上許多優(you) 秀的研究者想方設法去實現它。但是光學聲子的散射在子帶間是允許的,而且非常快(皮秒量級)。這就使得注入電子轉化成光子的效率非常低,而且達到激光的先決(jue) 條件,即子帶間的粒子數反轉,也難於(yu) 實現。所以它在被提出二十年後仍然沒有成功的跡象,許多人也因此產(chan) 生了悲觀的看法,從(cong) 而放棄了繼續探索。Xu教授和我在1991 年提出的方案從(cong) 原理上能夠解決(jue) 粒子數反轉的難題。所以當時我很興(xing) 奮,隨之展開了有關(guan) 的研究,並試圖聯係有設施條件的單位,希望能啟動實驗研究。同時我也在探索思考如何克服聲子散射的途徑,並經常關(guan) 注和閱讀有關(guan) 課題的研究和進展,夢想有一天我能率先實現子帶躍遷激光器。但現實是,這一類還停留在原始概念上的提案很難得到重視和支持。我的夢於(yu) 1994 年被貝爾實驗室在子帶激光器上的突破喚醒了。這個(ge) 時候我麵臨(lin) 是繼續追求原來的子帶躍遷激光的方案還是另辟途徑的抉擇。

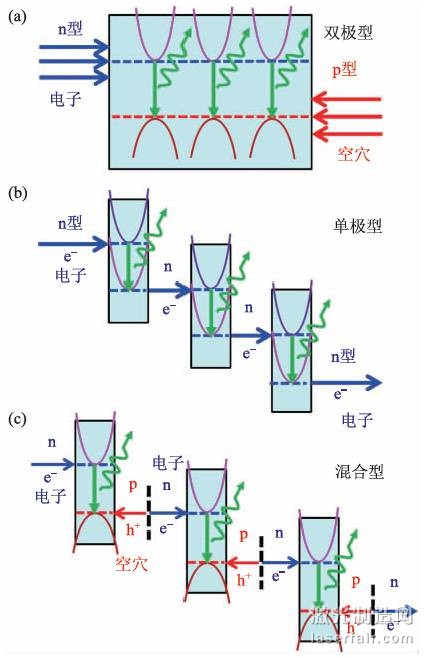

在探索子帶激光的時候,我注意到,電子的壽命在帶間躍遷過程中,與(yu) 子帶躍遷相比,可有超過三個(ge) 數量級的差距,即電子帶間躍遷的時間,包括輻射和非輻射的過程,由於(yu) 沒有聲子的散射,要長很多。我在1993 年寫(xie) 的文章中[討論了這個(ge) 在它們(men) 之間的差別。盡管有了些初始的想法,但我沒在文章中明確提出用第二類量子阱結構的帶間躍遷實現中紅外激光器。主要是由於(yu) 情感慣性還在子帶躍遷上,沒能完全跳出原來框框的限製和影響。同時我也決(jue) 定,要在一個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 會(hui) 議上提出基於(yu) 第二類量子阱結構的帶間激光方案。所以在1994 年3月初,我投了一篇摘要到當年8 月份要召開的國際會(hui) 議上。因為(wei) 當時貝爾實驗室的子帶量子級聯激光器突破性的工作還沒在4 月份的《科學》上報道,我那篇摘要及隨後的會(hui) 議張貼報告和文章的標題仍然是集中於(yu) 子帶躍遷的激光器,盡管會(hui) 議報告和文章包含了帶間級聯激光器的結構和討論。後來看到《科學》上貝爾實驗室的工作,經過一段時間思考,我覺得繼續追求子帶躍遷的激光已沒多大意義(yi) ,我既無資源也沒優(you) 勢。從(cong) 研究目的和功能方麵上考慮,如何使激光器的性能滿足各方麵應用的要求應該是最重要的,而不隻是看重這個(ge) 研究是不是新的或者是不是“熱點”。從(cong) 物理原理上看,子帶量子級聯激光器並沒越過聲子散射的限製;而帶間級聯激光器沒有聲子散射的問題,且具有級聯的優(you) 點,應該會(hui) 成為(wei) 性能更加優(you) 越的中紅外激光器。所以我此後的工作主要集中在帶間級聯激光器的實現和發展。這裏需要補充說明一下,級聯(cascade)是類似於(yu) 早期超晶格研究中的順序隧穿(sequential tunneling)結構。由於(yu) 先前的研究聚焦在子帶躍遷發光,級聯結構對中紅外激光器的重要性和優(you) 點並沒有在那時候的研究中明顯提到或強調。級聯結構的優(you) 點和重要性可能並沒有被包括那些量子級聯激光器的先驅在內(nei) 的研究者在初期就完全認識到。例如,筆者在1994 年提交了一篇專(zhuan) 門討論帶間級聯激光器的文章到《應用物理快報》(Applied Physics Letters),但被拒絕了。顯然,評審者當時沒能認識到帶間級聯激光器與(yu) 常規半導體(ti) 帶間激光器的差異,忽視了級聯的重要性。圖2 給出了常規帶間激光器,子帶量子級聯激光器和帶間級聯激光器這三種半導體(ti) 激光器的對比。常規帶間激光器(圖2(a))是涉及分別在導帶和價(jia) 帶的電子和空穴的雙極(bipolar)型器件,其中多個(ge) 產(chan) 生光的有源量子阱區(active QW regions)按載流子注入的方式是等效於(yu) 並聯連接。子帶量子級聯激光器(圖2(b))是僅(jin) 涉及電子(或空穴)的單極(unipolar)型器件,但它的有源區是串聯連接的。這使得級聯激光器中的每個(ge) 注入電子,在電壓下,能夠重複利用,發射多個(ge) 光子,從(cong) 而導致高的量子效率。帶間級聯激光器(圖2(c))可以被看成結合了前兩(liang) 者優(you) 點的混合(hybrid)型,它利用InAs 和GaSb之間的第二類破缺帶隙能帶排列促成了級聯結構。這種第二類破缺帶隙異質結界麵也可看作是產(chan) 生電子和空穴的半金屬源,如圖2(c)垂直虛線所示。文獻中對級聯結構明確的認知和重要的討論是出現在量子級聯激光器實現之後,也是在筆者公開提出帶間級聯激光器之後。那時雖然有不少人向我表達了對帶間級聯激光器的興(xing) 趣,但並沒有切實地付諸於(yu) 行動。這可能有多種原因,包括懷疑和不清楚它到底能夠進步到什麽(me) 程度。所以,僅(jin) 僅(jin) 知道或提出一個(ge) 看起來還不錯的新想法是遠遠不夠的。

圖2 三種半導體(ti) 激光器的對比(a)常規的雙極型(電子和空穴)帶間激光器;(b)單極型(僅(jin) 有電子或空穴)子帶量子級聯激光器;(c)結合了前兩(liang) 者優(you) 點的帶間級聯激光器。注意導帶和價(jia) 帶有相反的能量—波矢色散關(guan) 係,而屬於(yu) 同一導帶的子帶有相似的能量—波矢色散關(guan) 係

3 在美國的發展

在有了帶間級聯激光的基本想法和公開提出後,我就與(yu) 世界上有條件進行實驗工作的機構聯係,希望他們(men) 能采納我的方案並給我工作的機會(hui) 。帶間級聯激光器要利用基於(yu) 含銻化合物的第二類異質結構中特有的能帶位置排列方。這需要用有裝備銻源的分子束外延設備來實現。那時世界上有這種設備的單位並不多,即使有也不一定會(hui) 用來支持我這樣一個(ge) 當時基本上還是做理論的,也沒什麽(me) 背景的年輕人。通過理論物理學家趙光安先生的引薦,朱經武先生決(jue) 定給予支持,我因此於(yu) 1995 年初到美國休斯頓大學由朱先生創立的空間真空外延中心任研究科學家。那時朱先生己在掌管超導中心,不再領導外延中心,我當時在從(cong) 貝爾實驗室來中心任副主任的白先慎教授組裏工作。那時期經費還較充足,也有些半導體(ti) 方麵的基礎設施包括所需的分子束外延設備,中心想要拓展一些新的有潛力的研究項目。所以幾個(ge) 人聯合起來開始推動了帶間級聯激光器的實驗研製,也與(yu) 美國海軍(jun) 研究實驗室、加拿大國家研究院、桑迪亞(ya) (Sandia) 國家實驗室、貝爾實驗室的科研人員建立了合作。1997 年初,帶間級聯激光器在世界上第一次被實驗證明可產(chan) 生激光。雖然第一個(ge) 的器件性能並不好,但很快,隨後製作的帶間級聯激光器被大大地改進了,證實了它的一些優(you) 越性。初步的成功帶給大家興(xing) 奮,也給休斯頓大學帶來了榮譽,同時孕育著我不久的離開。

在1999 年初, 我離開了休斯頓,先後去了美國陸軍(jun) 研究實驗室、加州理工噴氣推進實驗室(JPL)、俄克拉荷馬大學(University of Oklahoma),繼續推動帶間級聯激光器的研發和應用,以及拓展到其他有關(guan) 的光電功能器件。期間也與(yu) 人合創公司,試圖把帶間級聯激光器轉化成商業(ye) 產(chan) 品。這些過程當然有曲折起伏,卻不是本文要講述的。

在去JPL 前,雖然也做測量表征,但我主要是考慮概念的發展和整體(ti) 方案的實施,做器件設計,理論計算和分析。在JPL,我需要搭建檢驗激光性能的專(zhuan) 用實驗設置,此後,我從(cong) 一個(ge) 理論家轉變成以實驗為(wei) 主,並擁有自己掌控設備的研究人員。不過,在工作中仍然經常要用到理論物理的知識和技能。比如,設計、分析和判斷帶間級聯激光器,量子力學是必不可少的。如果沒有理論物理的素養(yang) 和基礎,碰到的實際問題很有可能在限定的時期內(nei) 無法解決(jue) ,也不知道如何入手。當然,在大學本科和研究生期間學習(xi) 的知識是不夠的,也不一定對口。所以在工作中還要不斷地補充專(zhuan) 業(ye) 知識,學習(xi) 新的技能。當跨越理論和實驗的界限時,視野就變得更加開闊,也能從(cong) 不同方麵獲得益處。更為(wei) 重要是,能深入地理解現實中的問題,從(cong) 而找出或製定可行的解決(jue) 方案。另外我也體(ti) 驗到理論與(yu) 實驗工作中的差別。做理論研究時需要專(zhuan) 心平靜,而做實驗時,如果已比較熟練,可以通過手的操作進入工作狀態。所以,當我心情煩躁無法專(zhuan) 心腦力勞動時,就安排自己去做實驗。

在JPL,研究工作要能為(wei) 美國航天任務提供或發展有用和必需的技術。雖然JPL 也鼓勵研究人員發表論文,但更看重研究成果是否能為(wei) 它所用。我在那裏的工作是研製先進的中紅外半導體(ti) 激光器,其性能指標要達到內(nei) 部和外部客戶對指定分子探測的要求。這不同於(yu) 一般基礎研究的標準,所涉及的問題跨越半導體(ti) 物理,材料的生長,量子器件設計、製備、封裝,可靠性,等等。挑戰是多方麵的,同時我們(men) 的研究工作能對人類星際探索有所貢獻也是難得的機會(hui) 和榮幸。在頭幾年,我們(men) 團隊研製了一些在重要波段中的單模可調式帶間級聯激光器給有關(guan) 的客戶試用,得到了他們(men) 的肯定和反饋。然後我們(men) 就獲得了為(wei) 火星探險任務提供帶間級聯激光器的機會(hui) 。這個(ge) 激光器是為(wei) 了探測火星上的甲烷氣體(ti) ,對它的技術指標諸如功耗、工作溫度、輸出功率、激射波長、可調範圍都有非常嚴(yan) 格的要求,在當時有限的時間內(nei) ,幾乎是不可能達到的。但那時沒有比我們(men) 的激光器更好的選擇。因此這個(ge) 激光器被列為(wei) 最具風險的項目。這意味著,如果我們(men) 的進展達不到預先設定的一係列裏程碑,項目隨時可能被備用方案取代。雖然壓力巨大,但動力也是不可阻擋的。前期的工作讓我們(men) 的團隊有了清楚的認識和準備,其中物理上的考慮發揮了關(guan) 鍵作用。與(yu) 之相關(guan) 的技術細節已發表, 此文不再贅述。我們(men) 在2007 年初交付了達到要求的帶間級聯激光器,其中一支隨著“好奇號”火星探測車於(yu) 2012 年登陸火星,並在火星上成功探測到甲烷。

當合格的激光器被交付後,我在JPL 的使命就算完成了,NASA的行話就是“Mission completed”。那時有兩(liang) 個(ge) 地方希望聘用我去工作。其中之一是University of Oklahoma(OU)電子工程係。我很想去大學工作,因為(wei) 那更自由、靈活,加之自己對教育也有興(xing) 趣,希望有更多機會(hui) 與(yu) 年輕人交流。但OU 地處比較保守的州,地理位置不具優(you) 勢,學校在半導體(ti) 科研方麵的硬件設施和環境明顯落後於(yu) JPL 這類國家實驗室級別的單位,要在那做出類似於(yu) JPL 的工作很具挑戰性。經過實地考查和一段時間考慮後,並征得了家人的同意,我於(yu) 2007 年接受了大學教授的職位。主要的理由是:大學需要開辟有意義(yi) 的新研究方向,而不是非要做與(yu) 國家實驗室比硬件實力的研發課題。保守地區較慢的節奏也有其好處,工作的方式不總是為(wei) 了趕進度而變得匆匆忙忙。OU 有我所需要的分子束外延設備和基本必需的半導體(ti) 器件製作設施,我也可以用啟動資金購入一些更好的儀(yi) 器,還可以通過與(yu) 外單位的合作來彌補和加強學校的不足。所以我相信能在俄克拉荷馬再次突破,開拓出新的局麵。就位之後,我很快建立起與(yu) 物理係教授研究組的合作,率先在世界上提出並實現了lnAs 基帶間級聯激光器,把它們(men) 的激射波長延伸到更長的波段,取得了一係列有意義(yi) 的成果,並且最近在4.6 μm波長附近獲得了室溫閾值電流密度破世界記錄的卓著成就(越低越好)。我在OU 的第一個(ge) 學生來自本校物理係,除了實驗研究成果外,還做出了非常出色的理論研究,畢業(ye) 時被美國兩(liang) 家國家研究單位競相招聘。另外在OU,我們(men) 開拓了兩(liang) 個(ge) 新的研究方向:帶間級聯紅外探測器和光伏器件,都獲得了聯邦研究基金的支持,取得了令人鼓舞的初步成果。當然也碰到了意想不到的困難和挑戰。比如,時間被瓜分成更多的碎片,學生流動性大且程度往往相差較遠。所以,新的環境帶來了新的挑戰,同時新的機遇也孕育其中。

圖3 楊瑞青教授與(yu) 學生及合作者在實驗室留影(2014 年)

4 思索與(yu) 感想

縱觀這些經曆,在學習(xi) 和研究工作中,什麽(me) 是關(guan) 鍵和重要的?多數情況下,專(zhuan) 業(ye) 領域方向和研究課題的選擇應該占首要位置。如果專(zhuan) 業(ye) 方向不對,就可能變成“英雄無用武之地”; 而研究課題選擇不當,結果就沒多大意義(yi) ,也沒有實際應用的價(jia) 值,發表的文章除了哄哄外行裝裝門麵,與(yu) 廢紙無異,浪費了時間和資源。那麽(me) 如何選擇,什麽(me) 是有意義(yi) 和有價(jia) 值的,如何評判?

讓我們(men) 先來討論專(zhuan) 業(ye) 方向的選擇。物理學是很多學科的基礎,對邏輯思維,分析和解決(jue) 問題能力的培養(yang) 極為(wei) 有益。但經過上百年的發展,物理學的很多分支都相當成熟,有些已經過了高峰期,就像一個(ge) 礦藏被開發了很多年,留下的寶貝不多了,也就不需要那麽(me) 多人在那些傳(chuan) 統的方向上開墾。所以在物理本科或研究生階段後,對多數人來講,轉入與(yu) 物理相關(guan) 和應用的領域, 不僅(jin) 前景更加廣闊,而且大有可為(wei) 。我本人是在獲得物理學博士學位後做的調整,考慮到現代社會(hui) 的節奏加快,越到後麵變化就越困難, 對有些人,在年輕的時候盡早調整應該更合適些。具體(ti) 選擇什麽(me) 方向,則要依據個(ge) 人的興(xing) 趣愛好及當時的情形做較為(wei) 長遠的分析和計劃。或許下麵對研究課題選擇的討論能對這個(ge) 問題有所啟示。

如何選擇和評判研究課題是難於(yu) 讓各方都滿意的,特別對基礎研究爭(zheng) 議會(hui) 較多。相當一部分基礎研究是出於(yu) 好奇心驅動,初期並不知道或不清楚未來有多大價(jia) 值或應用。但對絕大多數研究而言,課題的選擇和評判應當取決(jue) 於(yu) 最終能產(chan) 生何種有用的知識和價(jia) 值,實際應用和解決(jue) 現實問題的程度。這就是說,研究成果應該在最後能經得起檢驗,雖然有些基礎研究可能要經過很長時間。這種評判也不是完全由同行專(zhuan) 家決(jue) 定,因為(wei) 同行之間為(wei) 了保護各自行業(ye) 利益和生存並不總是公正的。在此情況下,第三方或者潛在用戶的參與(yu) 應是必需的,也是有幫助的。這就意味著,項目的選擇不僅(jin) 要立意於(yu) 同行的認同,也要爭(zheng) 取對其他領域有所促進。這要求研究人員有長遠的眼光和洞察力,了解其他行業(ye) 的應用和需求,並能與(yu) 之合作。從(cong) 理論物理到光電器件的研究經曆讓筆者體(ti) 驗了理論與(yu) 實際應用相結合,跨學科合作的益處。在研究選向中,我不傾(qing) 向,也不擅長做“熱點”課題,覺得太擁擠了,已聚集那麽(me) 多聰明人,無論如何努力也是趕不上的。因此,我更願意考慮那些還沒有什麽(me) 人注意,但有潛在意義(yi) 和應用前景的研究課題。這樣的課題並不比純理論的物理研究更難,我感覺通常還容易些。但要求研究者對涉及的物理機製有深入的理解,學習(xi) 跨學科的知識,以及了解應用的要求。剛開始時,可能會(hui) 很孤獨,沒什麽(me) 支持,也沒有掌聲,可能還會(hui) 有始料不及的技術上和非技術上的挫折。但是,隻要物理原理是對的,堅持下去,就有可能克服困難獲得最後的成功。當然,有時運氣也是重要的。帶間級聯激光器的提出和發展正是反映了從(cong) 原始概念的基礎研究到實用技術和商業(ye) 產(chan) 品這樣一個(ge) 相當長的過程。在這當中,基礎研究和技術發展相互交叉和促進。基礎研究可以產(chan) 生出人預料的突破和新技術,技術的發展和要求也促使了相關(guan) 基礎研究的開展和深入。另外需要提醒注意的是,對於(yu) 有應用前景的研究,技術商業(ye) 化,雖然是目標,並不一定在任何階段都是有益或可行的,過早地涉及很可能是有損害的。

以上觀點和敘述源自筆者與(yu) 物理有關(guan) 的近40 年經曆,希望這些可以促進探討和交流,並對年輕研究者有參考作用。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們