近期,中國科學院上海光學精密機械研究所強場激光物理國家重點實驗室研究團隊基於(yu) 激光燒蝕法,為(wei) 光絲(si) 核心區域(小於(yu) 50微米的範圍內(nei) )徑向能流通量分布直接測量及調控提供了新方案。相關(guan) 論文發表在《光學快訊》(Optics Express)。

飛秒激光成絲(si) 是飛秒激光在介質中非線性傳(chuan) 輸時所特有的現象,在超短脈衝(chong) 壓縮、光學成像、微納加工、遙感探測、天氣幹預等領域具有重要應用。光絲(si) 內(nei) 部的徑向能流通量分布及其沿光絲(si) 的演化對相關(guan) 應用至關(guan) 重要,也是表征光絲(si) 特性的重要參數之一。但是,由於(yu) 光絲(si) 內(nei) 部光強較高,易損傷(shang) 常規探測材料和器件,因而難以實現直接測量。

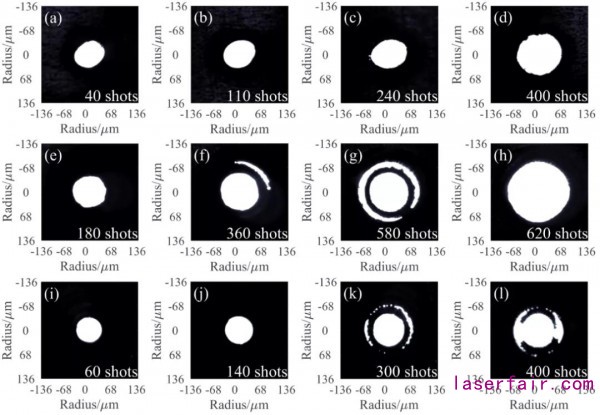

研究人員利用材料損傷(shang) 和激光能流密度的依賴關(guan) 係,通過高強度光絲(si) 燒蝕材料形成的燒蝕痕跡,記錄光絲(si) 內(nei) 部能流通量的特征信息,實現了光絲(si) 核心區域徑向能流通量及其沿光絲(si) 縱向分布的精密測量。通過該方法,再現了基於(yu) 光闌調控入射激光對成絲(si) 核心區域能量分布的調控作用。研究發現,同普通圓形光闌相比,利用新型星形光闌可以獲得更高能流通量和等離子體(ti) 密度的空氣光絲(si) ,並且實驗結果與(yu) 基於(yu) 非線性薛定諤方程的數值模擬相符。該項研究成果推動了飛秒激光成絲(si) 過程光絲(si) 內(nei) 部激光能流通量分布的精密測量、調控及其相關(guan) 應用的研究。

該項研究得到中科院先導B,中科院國際合作重點項目等的支持。(強場激光物理國家重點實驗室供稿)

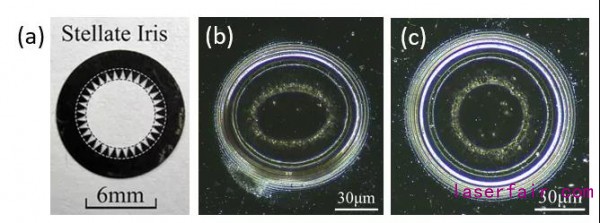

圖1 實驗中使用的星形光闌(a)和顯微鏡載玻片表麵記錄的光絲(si) 截麵:高斯光成絲(si) (b)和星形光絲(si) 調控成絲(si) (c)

圖2 激光光絲(si) 燒蝕形成的微孔:(a)-(d) 、(e)-(f)和(i)-(l)分別對應沒加小孔、加圓孔光闌和加星形光闌調控下激光成絲(si)

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們