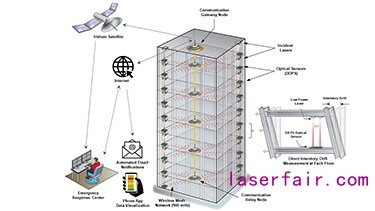

據了解,內(nei) 華達大學、裏諾大學和勞倫(lun) 斯·伯克利國家實驗室正在開發和現場測試一種新型光學傳(chuan) 感器技術和軟件,該技術可以在地震發生後,更快地評估地震中受損的建築物、橋梁和其他關(guan) 鍵基礎設施的安全性,並給出響應選項。

這項新的技術可直接測量層間的位移在兩(liang) 個(ge) 方向上的變化。層間位移是建築物變形的基本量度,可通過多種方式評估建築物的性能。

“目前的傳(chuan) 感器和無線網絡設計已經在我們(men) 的地震實驗室中完成了,”工程學院地震工程實驗室的教授兼主任,伯克利實驗室能源地球科學部的高級科學家David McCallen說,“這項技術可以改變評估損失並快速響應地震的能力。我們(men) 正在努力推廣這項新技術。”

該係統可在發生大地震後迅速確定設施的完整性,並在發生大地震後迅速做出有關(guan) 安全評估、維修和重新使用建築物的的決(jue) 策和建議。

勞倫(lun) 斯伯克利國家實驗室正在進行現場測試,自2019年9月以來一直在一座多層建築中進行連續運行,該建築位於(yu) 活躍的海沃德斷層附近兩(liang) 個(ge) 城市街區,海沃德斷層被認為(wei) 是美國最危險的斷層之一。傳(chuan) 感器能夠捕獲建築物對頻繁發生的小地震的響應。專(zhuan) 有軟件允許工程師從(cong) 內(nei) 華達大學裏諾地震工程實驗室綜合大樓的遠程新傳(chuan) 感器實驗室中檢查傳(chuan) 感器,下載數據並設置記錄級別。該傳(chuan) 感器係統也將於(yu) 今年夏天安裝在內(nei) 華達州北部的一座橋立交橋上,以進一步驗證該技術的可行性。

負責這項研究合作的麥卡倫(lun) 說:“對我們(men) 來說,部署是一個(ge) 活躍的測試平台,這對於(yu) 驗證現場性能至關(guan) 重要。” “原型傳(chuan) 感器的測量結果顯示了出色的漂移測量結果。當前先進版本傳(chuan) 感器的更高的精確度使得漂移測量值僅(jin) 在0.5毫米之內(nei) ,因此建築物係統的小幅度環境振動也可以用於(yu) 建築物計算機模型驗證和結構健康監測。”

新一代的光學傳(chuan) 感器正在設計、製造中,並將在內(nei) 華達大學裏諾地震工程實驗室進行測試。第一批原型機在世界知名的實驗室中通過其14英尺至14英尺液壓驅動的振動台進行了測試,該振動台在越來越複雜的結構係統上創建了逼真的計算機驅動的地震運動。

該儀(yi) 器稱為(wei) 離散二極管位置傳(chuan) 感器,包括一個(ge) 微處理器和92個(ge) 低成本的激光敏感二極管,用於(yu) 測量入射激光的精確位置。該係統的其他組件是緊湊型低功率激光發生器,備用電源係統,可移動數據存儲(chu) 和RF通信。

該係統投射激光並感應光線照射到探測器的位置,從(cong) 而測量結構位移。利用小型的光敏光電二極管的幾何陣列,該傳(chuan) 感器能夠立即跟蹤激光束的位置。

地震工程實驗室經理Patrick Laplace指出:“開發的傳(chuan) 感器套件利用了微處理器和無線通信技術的先進性,使得在時間和成本效益方麵,傳(chuan) 感器係統設計解決(jue) 了過去許多的挑戰。該傳(chuan) 感器係統的開發已充分考慮了與(yu) 新興(xing) 物聯網(IOT)的集成。”

使用統計數據的建模更加準確,從(cong) 而有助於(yu) 建築、橋梁和其他關(guan) 鍵基礎設施的規劃和設計。

土木工程學院的教授Floriana Petrone表示,“智能基礎設施”正在成為(wei) 土木工程應用中不可避免的範例,將自我監測和自我報告功能整合到結構中可以創造實現自我診斷結構的機會(hui) ,從(cong) 而節省時間,並降低了維護成本。當前的傳(chuan) 感器和無線網絡代表了如何將智能基礎架構範例轉化為(wei) 可部署的技術的示例,該技術為(wei) 結構健康監測和損壞檢測應用打開了新的窗口。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們