據專(zhuan) 家說從(cong) 今年開始,製造業(ye) (實體(ti) 經濟)或將麵臨(lin) 連續十餘(yu) 年的下滑。其中諸多因素不必多說,就大勢而言全球或區域經濟之漲跌起落也都是客觀規律。然而,不管大的經濟周期如何變化,中國的製造業(ye) 似乎一直都處於(yu) 糾結和掙紮之中:普通員工不用說,每天起早貪黑加班熬夜都是常態,老板雖說有些年份掙了些錢,但每天也是疲於(yu) 奔命,耗肝耗腎。經過40年的高速發展,經過2018這個(ge) 多事之秋,中國製造業(ye) 在布滿荊棘的路上越走越窄,這時我們(men) 終於(yu) 意識到:瓶頸真的到了。

為(wei) 什麽(me) 中國製造努力了這麽(me) 久卻混一直得這麽(me) 慘?瓶頸期有多長?中國製造如何能夠快速突破瓶頸期?拋開政治,經濟,文化,教育等“文科因素”不談,下麵的三篇文章將從(cong) 技術和產(chan) 業(ye) 角度探討這些問題。

(一)當今全球製造業(ye) 版圖的成因

(二)中歐製造業(ye) 的互補性

(三)隻有工業(ye) 革命才能救中國製造

第一篇:當今全球製造業(ye) 版圖的成因

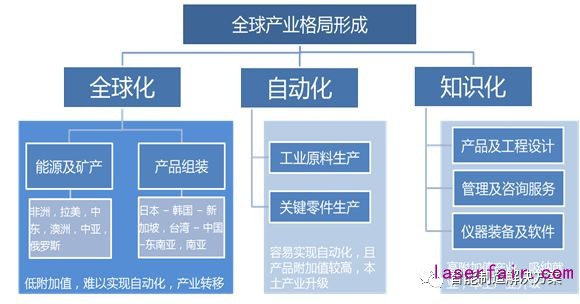

從(cong) 工業(ye) 1.0到4.0基本上都發源於(yu) 歐美。歐美的製造企業(ye) 通過“全球化”,“自動化”和“知識化”完成了對全球製造資源的整合。

全球化產(chan) 業(ye) 分工造成如今製造業(ye) 格局

全球化

全球化讓歐美企業(ye) 能夠以較低的成本支配全球的資源:從(cong) 非洲,拉美,中東(dong) 等地區獲得能源及礦產(chan) ;同時,把產(chan) 品組裝,測試等勞動密集型產(chan) 業(ye) 轉移到亞(ya) 洲國家。自60年代開始,歐美發達經濟體(ti) 就開始逐漸將紡織,家電等行業(ye) 轉移到日本,亞(ya) 洲四小龍,中國和東(dong) 南亞(ya) 其他國家。而產(chan) 品研發,品牌運營等附加值較高的業(ye) 務仍然留在了本土。該話題無須贅述。

自動化

這裏的自動化的內(nei) 涵實際上包括了“信息化”,泛指通過對生產(chan) 設備和生產(chan) 係統的技術升級改造,提高生產(chan) 效率和產(chan) 品質量的企業(ye) 運營行為(wei) 。說白了就是“機器換人”和“軟件換人”。

與(yu) 中國現在麵臨(lin) 的狀況相同,當時的歐美及後來居上的日本在製造業(ye) 轉型升級問題上也麵臨(lin) 著兩(liang) 個(ge) 選擇:技術升級還是產(chan) 業(ye) 轉移。產(chan) 業(ye) 轉移就是上文提到的“全球化”,而技術升級就是本段將要論述的“自動化”。

上個(ge) 世紀是工業(ye) 技術和全球化並行發展的大時代。隨著邏輯控製器(PLC),運動控製器(Motional Controller),計算機技術,信號處理技術,信息技術以及互聯網的成熟及其在工業(ye) 領域的廣泛應用,生產(chan) 設備自動化程度大幅提升,出現了諸如工業(ye) 機器人,加工中心這類複雜的標準工業(ye) 設備,無人或少人工廠也越來越多。但是由於(yu) 技術和成本的製約,歐美日的製造企業(ye) 並沒有能力實現全麵自動化,而是把自動化成本較高的裝配和檢測環節轉移到中國和東(dong) 南亞(ya) 國家,把容易實現自動化的環節以及高附加值的高端製造在本土完成了技術升級。最典型的容易實現“自動化”的生產(chan) 環節包括:高附加值工業(ye) 原料,工業(ye) 元器件和關(guan) 鍵零件生產(chan) 。精細化工,半導體(ti) ,工業(ye) 元器件生產(chan) 等行業(ye) 都屬於(yu) 這類生產(chan) 環節。而這些產(chan) 業(ye) 都是資本密集型產(chan) 業(ye) ,自動化程度非常高。

知識化

知識化是往往被忽略的一個(ge) 方麵,簡單講就是梳理和分析實踐經驗,將其體(ti) 係化,理論化,成為(wei) 知識的過程。之後,這些知識再被包裝成服務,培訓,軟件等產(chan) 品銷售給企業(ye) 和機構,產(chan) 生價(jia) 值。

隨著產(chan) 品和生產(chan) 係統複雜程度及技術難度的增加,生產(chan) 企業(ye) 往往無法獨自解決(jue) 所有問題,而是請教專(zhuan) 業(ye) 的團隊,由此催生出大量的谘詢公司,包括工程,技術,管理,信息化等方方麵麵的谘詢。服務的環節包括,產(chan) 品研發,企業(ye) 運營管理,複雜儀(yi) 器及軟件的研發,結構設計,新材料測試等等。

自二戰以後,西方資本主義(yi) 陣營的經濟得到快速發展。從(cong) 生產(chan) 技術的微觀層麵看,應該說是戰爭(zheng) 期間積累的大量軍(jun) 事科技,軍(jun) 工技術,生產(chan) 能力以及工程技術理論迅速應用到民用領域,促進了第三次工業(ye) 革命即工業(ye) 3.0的爆發。在這個(ge) 時期也產(chan) 生了很多工程理論和管理思想。高能物理,流體(ti) 力學,自動控製理論,信息論,係統工程,運籌學也都是因戰爭(zheng) 而產(chan) 生。

二戰結束後,歐美國家的製造業(ye) 獨領風騷,大批大量的高品質生產(chan) 模式應該說發展到了登峰造極的程度。相關(guan) 的生產(chan) 管理理論也完全成熟。例如,互換性,公差,標準化,就是大批量生產(chan) 模式下產(chan) 生的工程思想。同時質量控製方法,質量管理體(ti) 係也逐漸完善和成型,出現了權威認證機構和培訓機構。70年代,日本經濟起飛,東(dong) 方管理大行其道,誕生了看板管理,精益生產(chan) ,田口方法,全員質量管理等;90年代由於(yu) 產(chan) 能過剩,歐洲製造業(ye) 開始了第一次轉型升級,開始針對細分市場需求,開發更多的產(chan) 品。在當時,麵向用戶需求這個(ge) 概念便已經成為(wei) 學界熱點議題。例如並行工程和敏捷製造思想就是為(wei) 了滿足小批量生產(chan) 應運而生的;全球化異地生產(chan) 使生產(chan) 係統日益複雜化,迫使跨國企業(ye) 采用MRP,MRPII,ERP係統對其全球製造資源進行管理,也隨之產(chan) 生了一大批為(wei) 企業(ye) 提供戰略,信息和管理服務的谘詢公司,催生了製造服務業(ye) 的成熟。

可以說,全球化資源配置產(chan) 生了資本密集型產(chan) 業(ye) ,自動化和產(chan) 業(ye) 升級催生了技術密集型產(chan) 業(ye) ,知識化則成就了由谘詢公司,設計公司和研發機構組成的知識密集型產(chan) 業(ye) 。正是由於(yu) 發達國家製造業(ye) 的構成以這類企業(ye) 為(wei) 主,利潤率高,人均產(chan) 值高,對從(cong) 業(ye) 者職業(ye) 技能要求高,所以圍繞製造業(ye) 開展業(ye) 務的企業(ye) 過得都還算愜意。

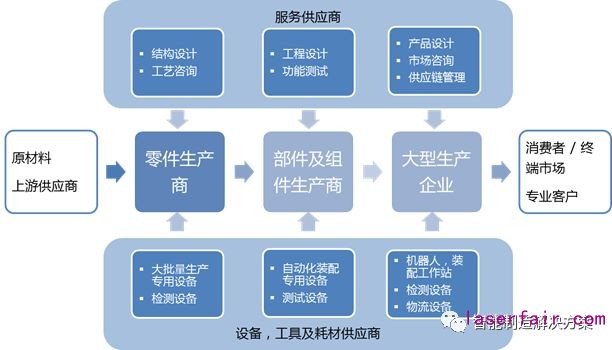

製造業(ye) 產(chan) 業(ye) 分工通用模型

如上圖所示,製造業(ye) 的任何一個(ge) 細分產(chan) 業(ye) 都可以抽象成這樣的結構:

中間的主要鏈條(原材料-零件生產(chan) 商-部件及組件生產(chan) 商-大型生產(chan) 企業(ye) -用戶)著眼於(yu) 產(chan) 品的材料變化:從(cong) 采掘業(ye) ,農(nong) 業(ye) 和化工產(chan) 業(ye) 生產(chan) 出的原材料,經過初級加工,變成毛坯,再由毛坯製成零件,若幹個(ge) 零件被拚裝成部件,部件再裝配成為(wei) 組件,最終成為(wei) 產(chan) 品,賣給最終消費者,產(chan) 生價(jia) 值。

在生產(chan) 過程中,需要有形和無形的支持。其中有形的支持主要來自設備,工具,軟件及耗材的供應商,在圖中底部模塊表示;圖中上部模塊則表示無形支持,具體(ti) 包括:設計服務,技術谘詢,管理谘詢,財務,物流,營銷,人力資源等相關(guan) 的服務和谘詢。

而不同的生產(chan) 環節所需要的支持側(ce) 重點也不同:

處於(yu) 製造業(ye) 上遊的零件生產(chan) 商所需要的服務以零件結構設計和製造工藝谘詢為(wei) 主,生產(chan) 設備則以強調效率的成型,加工和檢測設備為(wei) 主。

部件及組件生產(chan) 商提供的是工業(ye) 產(chan) 品,麵向企業(ye) 需求。對產(chan) 品的功能性和可靠性要求較高,總體(ti) 而言穩定性大於(yu) 創新性。這個(ge) 環節需要大量的不同種類的自動化設備,軟件係統和工程技術相關(guan) 的谘詢服務。

相比之下,下遊產(chan) 業(ye) 以裝配為(wei) 主,麵向最終消費者,這個(ge) 區間的企業(ye) 多半是大型甚至超大型企業(ye) ,資本和勞動力投入都很大。同時,由於(yu) 直接麵向消費市場,所以必須能夠快速對市場做出反應,產(chan) 品種類多,批次多,同時批量大,管理極其複雜。

如前文所述,發達國家在全球化的過程中,將不容易實現自動化的裝配測試環節大量轉移到中國,因此中國的優(you) 勢製造產(chan) 業(ye) 多集中在下遊,如家電,數碼,家具,服裝,汽車等。這些企業(ye) 麵向最終客戶和終端消費市場,同時供應鏈體(ti) 係又最為(wei) 複雜,需要組織大量工人進行生產(chan) ,而產(chan) 品同質化嚴(yan) 重,競爭(zheng) 激烈,利潤率不高。即便是處於(yu) 產(chan) 業(ye) 鏈中遊的企業(ye) 也多是以規模和價(jia) 格取勝。所以中國製造業(ye) 企業(ye) 通常都很大,員工人數動輒上萬(wan) ,管理難度大。因此亟需通過互聯網+,大數據,智能製造,工業(ye) 4.0等概念提升企業(ye) 競爭(zheng) 力。

而歐美企業(ye) 多是集中在中上遊的高附加值零部件及自動化程度較高的工業(ye) 標準件生產(chan) ,以及設備,工具,軟件和各類谘詢服務業(ye) 。規模小,定製化程度高,產(chan) 品及服務附加值高,員工人數少,人均產(chan) 值高,所以歐美企業(ye) 並不需要一種解決(jue) 複雜大型管理係統的技術,而是需要進一步提高產(chan) 品本身的設計,優(you) 化生產(chan) 工藝,完善產(chan) 品設計和測試體(ti) 係等。

可以說,產(chan) 業(ye) 分工的差異直接導致了當前中歐產(chan) 業(ye) 政策的不同走向,也是中歐製造業(ye) 具有顯著互補性的根本原因,第二篇將展開論述。

製造業(ye) 趕超歐洲的艱巨性

客觀地說,歐美製造業(ye) 自工業(ye) 革命開始就發展迅速,特別是經過了兩(liang) 次世界大戰和冷戰的洗禮,其整個(ge) 製造業(ye) 體(ti) 係對中國的領先程度是全方位的。盡管我國在很多領域已經取得了不小的突破,但是基礎還欠穩固,要在短期內(nei) 全麵趕超歐洲幾乎是不可能的,還有相當長的路要走。

我們(men) 不妨回顧日本製造的成功經驗。盡管日本早在明治維新之後,一戰之前就已經基本上成為(wei) 工業(ye) 國,其製造業(ye) 底子並不弱。但經過一個(ge) 世紀的趕超,即便在今天,日本的高端產(chan) 品仍然無法全麵進入歐美:日本的高端汽車品牌淩誌,英菲迪尼怎麽(me) 也無法與(yu) 奔馳,寶馬相比,更比不過賓利,勞斯萊斯,法拉利,保時捷等豪車;日本的發那科機器人雖然也是工業(ye) 機器人四大家族之一,盡管銷量大,但其性能,可靠性和客戶認可度仍然無法與(yu) KUKA和ABB相比,更不用說趕超技術最頂尖的瑞士Staubli機器人了。

可以說日本和歐洲這種高端產(chan) 業(ye) 之間的代差雖然已經不大但幾乎仍然是不可逾越的。其根本原因不難理解:日本與(yu) 歐洲製造業(ye) 的研發體(ti) 係,工程技術教育和科研體(ti) 係都是一樣的,並無優(you) 越之處。所以後發國家如果采用同樣的體(ti) 係是無論如何也無法趕超歐美國家的傳(chuan) 統優(you) 勢製造業(ye) 的。因此,對於(yu) 中國來說,在歐洲強勢領域與(yu) 其拚命趕超,不如通過資本運作讓歐洲的高端企業(ye) 和人才為(wei) 我所用。

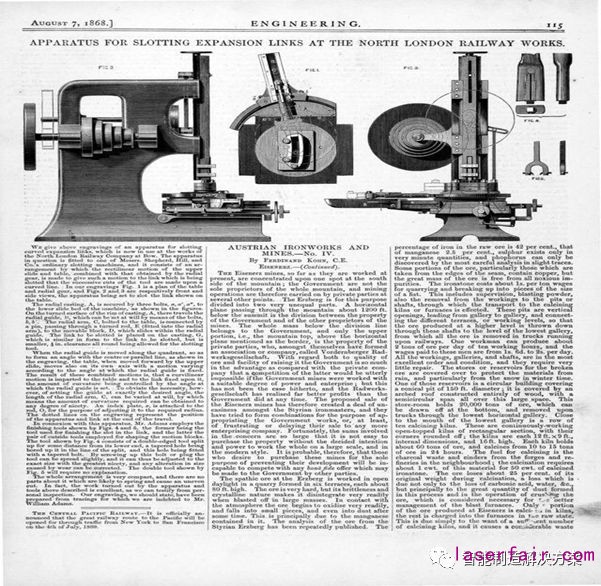

圖為(wei) 英國工程雜誌1868年刊登的一篇工程技術文獻,介紹了一種用於(yu) 軌道交通的劃線設備

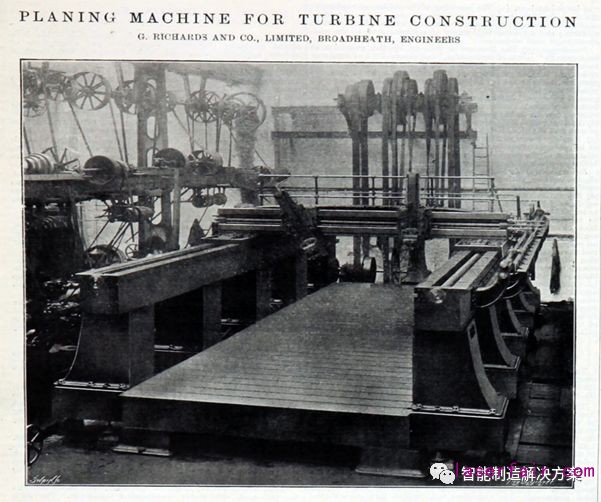

圖為(wei) 1905年的技術文獻,記錄了龍門式機床的使用和設計,用於(yu) 渦輪加工

從(cong) 上述兩(liang) 個(ge) 案例足以見得,歐美國家的論文體(ti) 係至少脫胎於(yu) 兩(liang) 個(ge) 世紀前。毫不誇張地說,歐美的工程技術體(ti) 係早在兩(liang) 個(ge) 多世紀前就已經比較完善了。反觀我國的科研體(ti) 係,工程方法,以及支撐製造的整個(ge) 產(chan) 業(ye) 體(ti) 係都是建國後才開始形成的,期間還走了一段彎路。所以即便勤勞的中國人已經奮鬥了半個(ge) 多世紀,我們(men) 的製造業(ye) 隻可能接近或部分趕超,全麵的“超英趕美”幾乎不可能實現。因為(wei) 西方也沒有止步,而我們(men) 的教育和研發體(ti) 係也並不比西方優(you) 越,所以中國製造業(ye) 真正趕超歐美除非在傳(chuan) 統行業(ye) 裏大量使用革命性的新技術和新工藝。

由於(yu) 全球製造業(ye) 強國都采用同樣的教育,研發體(ti) 係以及工程方法,因此一旦在某一科技領域取得領先,則很難被他國超越。可以說,技術革命是後發國家製造業(ye) 實現趕超的唯一機遇(第三篇將展開論述)。現在的第四次技術革命(不等同於(yu) 工業(ye) 4.0)是中國製造業(ye) 的趕超機遇,在新興(xing) 領域發力才是我國製造業(ye) 轉型升級正確的戰略途徑。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們