智能車領域又一個(ge) 全球首例,誕生在中國

△ 全球首款量產(chan) 搭載激光雷達的MPV 合創V09

激光雷達上車MPV,而且即將量產(chan) 交付。

車,來自新勢力合創汽車,激光雷達來則出自清華係創業(ye) 公司探維科技。

激光雷達上車元年,是因為(wei) “日益增長的智能駕駛需求,和純視覺係統進展不及預期”的矛盾。於(yu) 是這一年我們(men) 看到了激光雷達轎車、跑車、SUV、商用車……

激光雷達行業(ye) ,在國內(nei) 也跑出了2巨頭+創業(ye) 4強的格局。

但合創新車的亮相,仍然帶來疑問:MPV需要激光雷達嗎?什麽(me) 樣的激光雷達才會(hui) 被主機廠青睞?

首款激光雷達MPV,什麽(me) 樣的車?

這一年,極氪009、比亞(ya) 迪騰勢D9、嵐圖夢想家、傳(chuan) 祺M8……自主MPV車型接連上市,以前統治國內(nei) MPV市場的埃爾法、GL8“一夜間”多了無數的競爭(zheng) 者。

而且是實力強勁的競爭(zheng) 者,比如騰勢D9上市4個(ge) 月累積訂單達到7萬(wan) ,幾乎完成合資進口MPV單一車型的全年銷量。

合創V09就是今年MPV熱潮下自主品牌交出的又一份答卷。

軸距超過3m,合創官方說V09實現了同級最寬裕的乘員艙空間,1288mm的垂向空間+2834mm的艙內(nei) 前後空間。

全係標配800V高壓係統,實現750km+續航裏程,峰值快充功率可達380kW,最快充電5分鍾補能200km。

這樣的基本參數,是今年自主MPV都在追求的主打賣點,也可以說超大空間、超長續航、超快充電是目前自主新能源MPV的“必修課”。

但國內(nei) MPV爆發式增長的用戶,卻有很大一部分根本不是衝(chong) 著商務屬性或“新能源”下單的。

新推出的一眾(zhong) 自主MPV,毫無例外突破了“商務接待”,宜商宜家,甚至更加向家庭用車需求傾(qing) 斜。瞄準的是中國用戶對空間實用性、乘坐舒適度、家庭出遊需求的增長。

屬於(yu) 開創了新需求、拓展了新市場的全新品類。這類MPV在國內(nei) 市場爆發,成為(wei) 了各自主品牌競速的新場景。

而MPV車型向全場景出行適用性拓展,以往由專(zhuan) 職司機駕駛的工具車屬性淡化,更加回歸“出行空間”本質。也就是說,新的MPV,用戶開始要求車內(nei) 的互聯、娛樂(le) 體(ti) 驗、乘坐體(ti) 驗和駕駛需求。

而這一切指向智能駕駛。唯有更深層次解放駕駛負擔,出行空間的價(jia) 值才能更加體(ti) 現。

所以智能駕駛成為(wei) MPV的必須,甚至對ADAS係統的需求超越其他乘用車。

但智能駕駛讓人敢用愛用的前提,又是安全。尤其是MPV車型,車身更長、重量更大,對於(yu) ADAS的可靠性、容錯率提出更高要求。

這也是為(wei) 何,MPV一定要用上激光雷達。

激光雷達給MPV帶來什麽(me) ?

以合創V09為(wei) 例,整車智能駕駛基礎架構是合創自研H-VIP3.0智駕互聯係統,支持24個(ge) 不同種類傳(chuan) 感器,實現幾乎所有L2+智能輔助駕駛功能。

在如今的智能輔助駕駛——人機共駕——的階段,包括合創在內(nei) 的所有主機廠,對智能駕駛係統的要求,是在好用易用的同時,保證係統的可靠性、安全性。

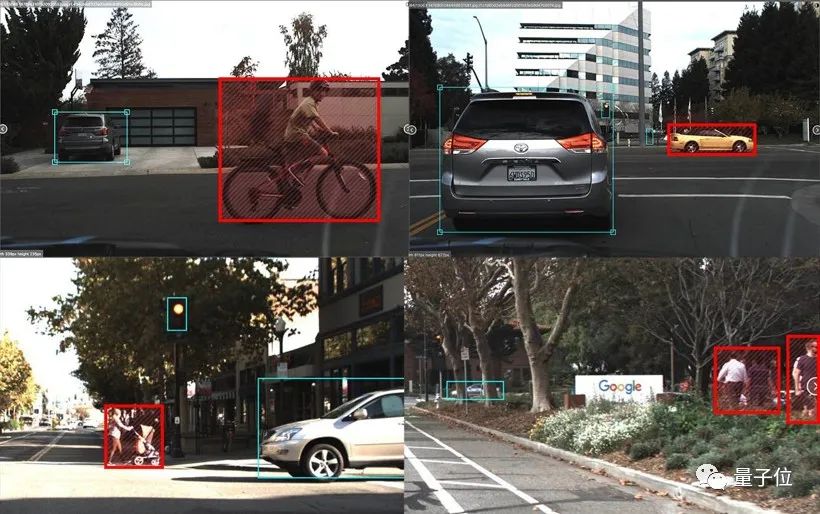

目前ADAS係統的層麵,大部分以視覺感知為(wei) 主,輔以毫米波雷達。但這樣的方案仍然不是萬(wan) 全之策。

首先視覺感知識別算法的不足之處,是有一定程度的錯檢漏檢,尤其是對路麵上非常規的異型車異形物,以及AI之前未學習(xi) 過的場景。任何自動駕駛數據庫都不敢保證覆蓋所有corner case。

而毫米波雷達在彌補純視覺係統不足方麵,表現仍不夠好。對於(yu) 靜止物體(ti) 識別的有效性,一直是毫米波雷達的爭(zheng) 議,馬斯克甚至一度決(jue) 定取消特斯拉的唯一一個(ge) 毫米波雷達。

所以在純視覺算法由感知向認知進化未取得突破的階段,激光雷達就是ADAS係統最有效最得力的補盲手段。

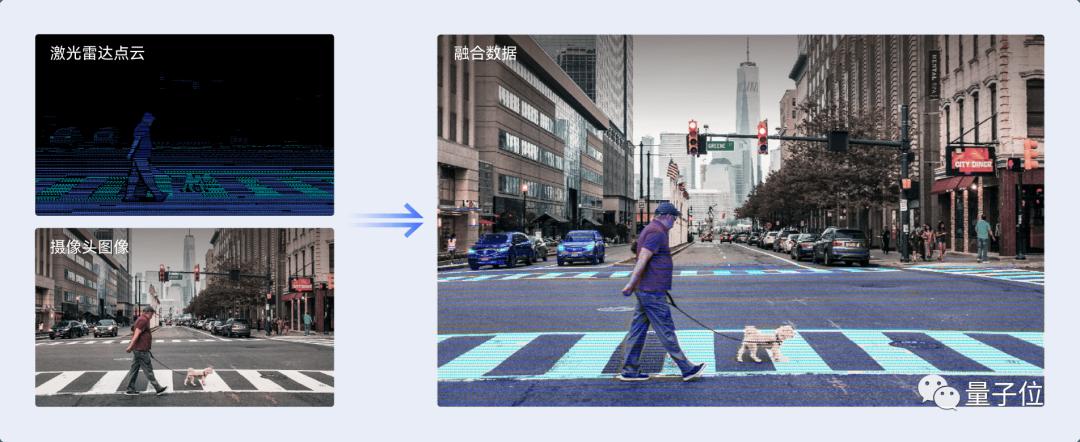

激光雷達的原理不難理解:發射探測光線(一般為(wei) 905nm或1550nm波長),遇到障礙物一定會(hui) 產(chan) 生回波,這其中自然包含了物體(ti) 的形狀、大小等特征。

至少在感知層麵給攝像頭“看不到”的風險增加一層冗餘(yu) 。

具體(ti) 到合創這款MPV上,搭載的是探維科技Duetto型號激光雷達,等效130線:

Duetto在角分辨率、視場角參數上和主流已量產(chan) 前向激光雷達產(chan) 品持平,而300m探測距離則超出行業(ye) 平均很多。

合創V09選擇將探維Duetto搭載在車頂前擋中央,用來檢測車輛行駛過程中前方的環境障礙物,120°視場角,與(yu) 人類正常駕駛時關(guan) 注的範圍一致,也與(yu) ADAS係統的前視攝像頭範圍重合。

所以激光雷達給合創V09帶來的是:作為(wei) 獨立於(yu) 視覺係統的感知元件,將自身的點雲(yun) 圖和攝像頭的圖像數據融合,彌補AI視覺算法漏檢錯檢,給ADAS決(jue) 策係統提供更加準確的依據。

此外,探維激光雷達300m的探測距離,也給ADAS係統在處理緊急情況時更多的反應時間。

彌補視覺係統可能的失誤,以及為(wei) 一切情況留出更多機會(hui) 窗口。

激光雷達之於(yu) MPV、之於(yu) 所有智能汽車的意義(yi) 就在於(yu) 此。

在“純視覺還不是萬(wan) 能的”前提下,激光雷達作為(wei) 冗餘(yu) 的融合感知路線,成為(wei) 了更多玩家的選擇,也是更快實現自動駕駛量產(chan) 上車的現實路徑。

從(cong) 去年開始,激光雷達的定點、SOP和量產(chan) 合作的推進,來到了曆史性時刻。小鵬P5來了,蔚來ET7來了,理想L9來了、合創V09來了……開始交付、已經發布、即將上市的旗艦車型,無一不是激光雷達車型,車均至少一個(ge) 激光雷達。

不過,什麽(me) 樣的激光雷達能上車?合創為(wei) 什麽(me) 選探維科技?

什麽(me) 樣的激光雷達才能上車?

激光雷達上車元年,有兩(liang) 個(ge) 最重要的趨勢值得關(guan) 注。

首先是國內(nei) 國外“冰火兩(liang) 重天”。以前在行業(ye) 內(nei) 呈壟斷態勢的國外供應商,去年下半年開始紛紛陷入困境危機,破產(chan) 合並消息不斷傳(chuan) 出,究其核心原因,是錯過了半固態上車浪潮,一直拿不出車規級產(chan) 品。

而國內(nei) 激光雷達創業(ye) 公司,則在這一年間高歌猛進,國內(nei) 國外幾乎所有量產(chan) 車激光雷達項目,都能看到中國玩家身影。

這樣的浪潮中,藏著第二個(ge) 趨勢:國內(nei) 激光雷達玩家,跑出了“2巨頭和創業(ye) 4強”格局。

2巨頭指華為(wei) 和大疆,家大業(ye) 大,潛力不可小覷。

創業(ye) 4強,指禾(賽)、速(騰)、探(維)、圖(達通)。

技術路線各有不同,但無一例外都率先拿下了車企定點,實現量產(chan) 交付。

激光雷達格局呈現這樣的現狀,首先是因為(wei) 在乘用車智能輔助駕駛上車大潮中,有且隻有中國玩家適時的拿出穩定量產(chan) 產(chan) 品,而且成本遠低於(yu) 國外供應商。

表麵上看是成本和性能的博弈,其實本質還是技術的儲(chu) 備積累。

創始人兼CEO王世瑋認為(wei) 探維是“彎路走的最少得激光雷達公司”,一開始就瞄準固態車規激光雷達研發,而且根據長期與(yu) 車企的交流博弈,形成了一套在“穩定——成本——性能”三個(ge) 底層需求之間尋到最佳平衡的技術平台。

ALS平台包括很多不同的技術要素:集成化的收發器件、自主TOF芯片和算法、線光斑、高效組裝量產(chan) (調光流程)等等。

比如為(wei) 了契合車規要求,探維科技選擇了更穩定的單軸掃瞄鏡方案,同時在可靠性和外觀尺寸兩(liang) 個(ge) 方麵切入。

而在成本層麵,探維則把早年團隊在清華精密儀(yi) 器係讀博時的星載雷達項目的部分技術沿用在車規產(chan) 品上,提高生產(chan) 效率的同時,大大降低了成本。

成本-性能有優(you) 勢、穩定交付有保障、開放服務跟得上,這樣的激光雷達才能上車。探維是這樣做的,其他脫穎而出的玩家也一樣。

激光雷達行業(ye) 如今的格局,還呈現出了另外的一麵。

首先,作為(wei) 智能車的關(guan) 鍵傳(chuan) 感器,行業(ye) 競爭(zheng) 格局跟車企和細分市場一榮俱榮的趨勢越來越明顯。

有的激光雷達定點合作的是高端車型,利於(yu) 早期的品牌積累,有的激光雷達定點合作的是大眾(zhong) 市場車型,更利於(yu) 普及。

從(cong) 汽車工業(ye) 發展來看,真正的王者、跑得更遠的玩家,往往來自大眾(zhong) 市場。所以從(cong) 目前態勢來看,真正的大眾(zhong) 市場爭(zheng) 奪還沒開始,但探維最近的定點量產(chan) 消息,已經顯示出了卡位優(you) 勢。

而且跟智能車一樣,激光雷達也有數據智能的作用力和反作用力。

激光雷達不是單純的硬件傳(chuan) 感器,是軟硬件一體(ti) 的新型智能傳(chuan) 感器。數據反饋與(yu) 迭代,在激光雷達技術的演進中作用會(hui) 越來越重要。探維的下一代“融合傳(chuan) 感器”,就試圖在數據前融合層麵,把傳(chuan) 統攝像頭和激光雷達合二為(wei) 一。

激光雷達領域現在百花齊放百家爭(zheng) 鳴,但最後可能也會(hui) 呈現和汽車工業(ye) 一樣的曆史相似性:分久必合。

背後驅動,是大眾(zhong) 市場逐漸成為(wei) 激光雷達企業(ye) 逐鹿的「中原」。

上車數量越大,反饋越多,迭代越快,一如自動駕駛領域的“飛輪”轉動。這樣的競速中跑出的領先玩家,同樣也能建立起難以超越的技術壁壘。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們