(本文由浙江大學顏波編譯自Chad Orzel. Physics World,2023,(11):30)

20世紀60年代後期,少數科研人員開始利用光產(chan) 生的力來推動小物體(ti) 。在接下來的十年裏,該領域發展出了激光冷卻:一種利用多普勒頻移使物體(ti) 減速的強大技術。隨著時間的推移,新的激光冷卻研究沿著離子和原子這兩(liang) 條平行軌道探索。

在許多方麵,離子具有早期優(you) 勢。由於(yu) 它們(men) 帶有電荷,可以感受到強大的電磁力,高溫時也能被束縛在電磁阱中,然後通過紫外激光進行冷卻。到1981年,離子捕獲技術已經精進到可以捕獲並檢測單個(ge) 離子,並可以進行前所未有的高精確光譜分析。

相比之下,原子需要先減速,才能被光和磁場所施加的較弱的力所囚禁。盡管如此,到1985年,比爾·菲利普斯(Bill Phillips)及其同事在馬裏蘭(lan) 州蓋瑟斯堡的美國國家標準局,利用光將鈉原子束的速度減至幾乎停止,然後將它們(men) 囚禁在磁阱中。在此基礎上,未來的主要挑戰似乎是進行更有效的中性原子捕獲,並將冷卻過程推向理論極限。這兩(liang) 方麵的工作都獲得了超出預期的成功,這和貝爾實驗室的阿瑟·阿什金(Arthur Ashkin)有密切關(guan) 係。

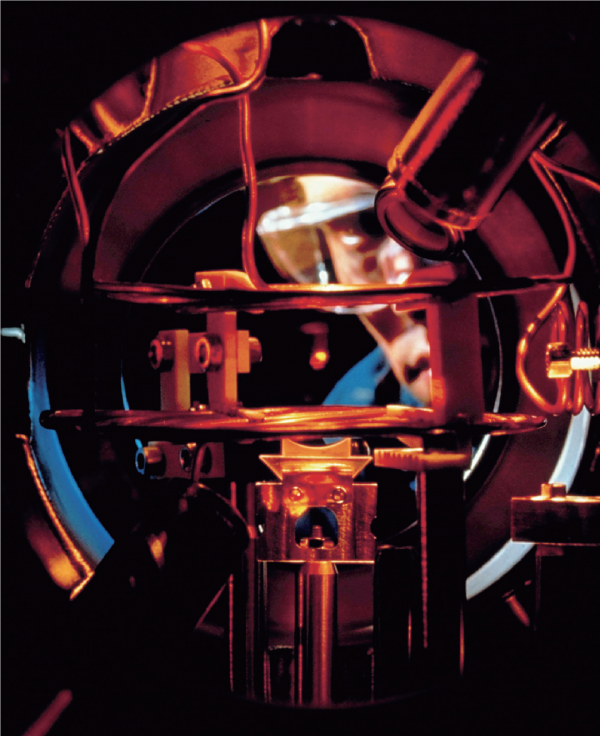

圖1 照片拍攝於(yu) 1980年代後期,美國國家標準局的菲利普斯小組在六束交叉的激光區域觀測到鈉原子雲(yun) 。菲利普斯因為(wei) 對激光冷卻研究的貢獻分享了1997年諾貝爾物理學獎

貝爾實驗室

我們(men) 最後一次見到阿什金是1970年,當時他剛剛開發出“光鑷”技術,將近50年後他因此獲得了諾貝爾物理學獎。到1970年代後期,他與(yu) 貝爾實驗室的同事一起開展了原子束的實驗工作。通過將激光與(yu) 原子束重疊,阿什金等證實可以通過調節激光頻率使原子束聚焦或者發散。阿什金想用這種效應實現“全光學”捕獲原子(即不使用菲利普斯小組的磁場囚禁方案)。不幸的是,因為(wei) 當時使用的原子束儀(yi) 器是采用有機玻璃窗建造的,無法維持足夠低的真空。這些從(cong) 外部泄漏進來的原子和分子與(yu) 光束中的原子碰撞時,目標原子被踢出勢阱。在經曆了幾年的失望結果後,貝爾實驗室領導層對此感到不滿,並迫使阿什金轉變了研究方向。

就在這一時期,一位(自稱)“善於(yu) 攻克困難實驗”的年輕研究員進入貝爾實驗室。他的名字叫朱棣文(Steve Chu),對阿什金的想法很感興(xing) 趣。他們(men) 共同建造了適合原子冷卻和捕獲的超高真空係統,並增加了一個(ge) 通過快速掃描激光頻率來減速鈉原子的裝置,以補償(chang) 速度變化帶來的多普勒頻移。後來這一技術被稱為(wei) “啁啾冷卻”。

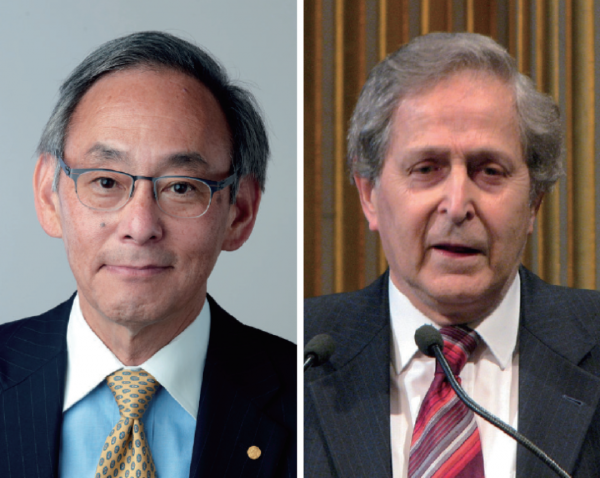

圖2 1980年代,美國的朱棣文(左)和法國的Claude Cohen-Gannoudji(右)從(cong) 實驗和理論角度解決(jue) 了亞(ya) 多普勒冷卻問題

這時,朱棣文建議使用三對垂直的對射激光來照射原子以預冷卻原子,所有激光都調諧到略低於(yu) 原子躍遷頻率的頻率。這種方案同時在三個(ge) 維度上提供冷卻力,無論原子以哪種方式移動,它們(men) 都會(hui) 感受到一個(ge) 與(yu) 其運動方向相反的力。由於(yu) 與(yu) 遊泳者在粘性液體(ti) 中的困境相似,朱棣文將其稱為(wei) “光學黏團”。

貝爾實驗室團隊於(yu) 1985年從(cong) 啁啾冷卻的裝置中收集到數千個(ge) 原子,演示了光學黏團,將原子固定在光束重疊區域中大約十分之一秒(在原子物理學中可算是永恒)。在光學黏團區域,原子不斷吸收和發射冷卻激光,因此它們(men) 看起來像一團彌漫的發光雲(yun) 。發光的總量可以用來測量原子的數量。

阿什金、朱棣文和他們(men) 的合作者還估計了原子的溫度。他們(men) 通過短時間關(guan) 斷,然後重新打開激光,測量光學黏團中剩餘(yu) 原子數比例來估算溫度。在光關(guan) 斷期間,原子雲(yun) 會(hui) 膨脹,一些原子會(hui) 因為(wei) 膨脹而逃離光學黏團區域。利用這個(ge) 逃逸率,能夠計算原子的溫度:大約240微開爾文——正好符合激光冷卻鈉原子的理論預期最小值。

盡管具有很強的黏性,光學黏團並不是勢阱。雖然它減慢了原子的速度,但一旦原子漂移到激光束的邊緣,他們(men) 還是可以逃脫。相比之下,勢阱提供位置依賴的力,將原子推回中心區域。

構建勢阱最簡單的方法是使用強聚焦的激光束,類似於(yu) 阿什金開發的用於(yu) 捕獲微觀物體(ti) 的光鑷。雖然激光焦點區域的體(ti) 積隻占光學黏團的一小部分,但是仍有大量原子可以通過黏團中原子的隨機擴散在這樣的勢阱中聚集。當他們(men) 向黏團中添加一束單獨的捕獲激光時,結果令人鼓舞:彌散的光學黏團雲(yun) 中出現了一個(ge) 小亮點,代表數百個(ge) 原子被捕獲。然而進一步發展帶來了技術挑戰。激光導致的原子能級的移動一方麵使得光阱捕獲成為(wei) 可能,另一方麵卻阻礙冷卻過程:當捕獲激光將原子基態的能量向下移動時,它改變了冷卻激光的等效失諧。使用另一束激光或者交替使用冷卻和捕獲激光可以增加捕獲的原子數,但代價(jia) 是增加了係統的複雜性。為(wei) 了取得進一步的進展,物理學家需要更冷的原子或更好的勢阱。

法蘭(lan) 西的建議

巴黎高等師範學院的科恩-塔諾季(Claude Cohen-Tannoudji)和他的團隊主要從(cong) 理論方麵研究激光冷卻問題。當時Jean Dalibard是該小組的新進博士,他記得他們(men) 曾研究過阿什金和Jim Gordon的理論分析(“一篇精彩的論文”)以及蘇聯二人組(Vladilen Letokhov和Vladimir Minogin,還有Boris D Pavlik)於(yu) 1977年得出的激光冷卻可達到的冷卻極限溫度。

這個(ge) 極限溫度稱為(wei) 多普勒冷卻極限,它源於(yu) 原子吸收冷卻光後重新發射光子時發生的隨機“踢動”。Dalibard很好奇這個(ge) “限製”到底有多嚴(yan) 格,並尋找盡可能讓原子“處於(yu) 黑暗”的方法。為(wei) 此,他使用了標準多普勒冷卻理論未考慮的原子性質:真實原子態不是單一能態,而是很多具有相同能量但不同角動量的子能級集合。這些不同的子能級或動量狀態會(hui) 在磁場存在時改變能量(塞曼效應)。另一個(ge) 複雜的因素是激光的偏振決(jue) 定了哪些子能級將吸收光子,其中一種偏振增加原子角動量,而另一種則減少。

在該理論中,Dalibard將這些子能級與(yu) 磁場結合起來,激光等效失諧依賴於(yu) 原子的位置。因此,原子隻能在失諧、多普勒頻移和塞曼頻移組合恰到好處的特定位置吸收特定的激光。Dalibard希望通過這種方式限製原子吸收光的能力,認為(wei) 這可能會(hui) 降低它們(men) 的極限溫度。在他計算出否定的結果後,他就放棄了這個(ge) 想法。“我看到這是一個(ge) 勢阱,但我不是在尋找勢阱,而是在尋找亞(ya) 多普勒冷卻,”他解釋道。

如果不是麻省理工學院的物理學家Dave Pritchard在1986年訪問了巴黎小組,事情可能就到此為(wei) 止了。在訪問期間,他發表了關(guan) 於(yu) 生產(chan) 更大體(ti) 積勢阱想法的演講,最後他說歡迎其他更好的建議。

“我去找Dave,我說‘好吧,我有一個(ge) 想法,但不太確定它是否更好,但它確實與(yu) 你的不同,’”Dalibard回憶道。Pritchard將Dalibard的想法帶回美國,並於(yu) 1987年和朱棣文建造了第一個(ge) 磁光阱(MOT)。Dalibard被邀請擔任最終論文的共同作者,但他隻是高興(xing) 地接受了在致謝中的認可。

MOT對於(yu) 激光冷卻的發展具有極其重要的意義(yi) 。它是一種相對簡單的裝置,隻需要單一激光頻率和相對較弱的磁場即可產(chan) 生強囚禁。更重要的是它的容量,朱棣文和阿什金的第一個(ge) 全光勢阱容納了數百個(ge) 原子,菲利普斯的第一個(ge) 磁勢阱容納了數千個(ge) 原子,但第一個(ge) 磁光阱容納了千萬(wan) 量級的原子。隨著科羅拉多大學威曼(Carl Wieman)推出廉價(jia) 的二極管激光器,MOT的出現引發了全球研究激光冷卻的團體(ti) 數量的迅速增長,研究的步伐大大加快。

蓋瑟斯堡的意外發現

當Pritchard和朱棣文建造第一個(ge) MOT時,馬裏蘭(lan) 州蓋瑟斯堡的菲利普斯和他的同事在光學黏團研究中遇到了一個(ge) 極不尋常的問題。由於(yu) 光學黏團的效果太好了,菲利普斯小組決(jue) 定開展更係統的研究,包括原子團溫度的測量。貝爾實驗室小組開發的“釋放—重新捕獲”方法具有相對較大的不確定性,因此菲利普斯小組嚐試了一種新方法。他們(men) 在光學黏團附近放置探測光,當光學黏團關(guan) 閉時,原子就會(hui) 飛走。它們(men) 到達探測區域所需的時間可以反映它們(men) 的速度,從(cong) 而測量它們(men) 的溫度。

由於(yu) 空間限製,最初探測光被放置在黏團區域稍上方。對於(yu) 以多普勒極限速度運動的原子來說,應該可以看到信號。但是當他們(men) 嚐試這個(ge) 實驗時,沒有原子到達探測器。最終,他們(men) 將探測器位置轉移到黏團下方,這時他們(men) 看到了一個(ge) 漂亮的信號。溫度比預想的低很多。這引出了一個(ge) 問題:多普勒冷卻極限為(wei) 240微開爾文,但這種“飛行時間”法測量顯示的溫度為(wei) 40微開爾文。

這個(ge) 結果似乎違反了墨菲定律,“凡是有可能出錯的事情就一定會(hui) 出錯”,所以他們(men) 並不願意立即接受。他們(men) 使用幾種不同的技術重新測量溫度,包括改進的“釋放—重新捕獲”技術,但他們(men) 不斷得到相同的結果:原子比理論推測的可能溫度低得多。

1988年初,菲利普斯聯係了激光冷卻研究的其他團體(ti) ,請求他們(men) 檢查自己實驗得到的溫度。朱棣文和Wieman很快證實了這個(ge) 令人驚訝的結果:光學黏團不僅(jin) 可以冷卻原子,而且比理論預言的效果更好。

越過山丘

巴黎小組沒有進行實驗,但Dalibard和Cohen-Tannoudji通過追蹤Dalibard早期發展MOT理論時使用的特征,即多個(ge) 原子內(nei) 態,從(cong) 理論上解決(jue) 了這個(ge) 問題。鈉的基態有5個(ge) 具有相同能量的子能級,原子在這些狀態之間的分布取決(jue) 於(yu) 光的強度和偏振。6個(ge) 反向傳(chuan) 播光束的組合產(chan) 生了複雜的偏振分布,因為(wei) 光束在光學黏團內(nei) 的不同位置以不同的方式組合。原子不斷地被光學泵浦成不同的分布,延長冷卻過程並允許更低的溫度。

到1988年夏天,Dalibard和Cohen-Tannoudji設計了一個(ge) 優(you) 美的模型來解釋亞(ya) 多普勒冷卻。(朱棣文獨立地得出了類似的結果,他回憶是在歐洲兩(liang) 次會(hui) 議之間的火車上得出的。)他們(men) 考慮了一個(ge) 隻有兩(liang) 個(ge) 基態子能級的簡化原子,傳(chuan) 統上標記為(wei) -1/2和+1/2,由傳(chuan) 播的兩(liang) 束相互垂直的線偏振光照射,從(cong) 而在空間形成周期性的光頻移。當-1/2態原子向高能量區域移動時,原子被減慢,就像球滾上山一樣。而到達“山頂”時,光泵浦將原子變到+1/2態,又處於(yu) 勢能的底部,原子繼續爬上“山丘”失去能量,速度變慢,如此循環。

這種通過不斷爬“山”而失去能量的過程有一個(ge) 生動的名字:Dalibard和Cohen-Tannoudji將其稱為(wei) “西西弗斯冷卻”,源自希臘神話中的國王,他被判永遠將一塊巨石推上山,結果卻發生了岩石滑落,離開並返回底部。光學黏團中的原子處於(yu) 類似的困境,總是爬山並失去能量,隻是需要將它們(men) 光學泵浦到底部並迫使它們(men) 重新開始。

西西弗斯冷卻理論對最低溫度以及它們(men) 如何依賴激光失諧和磁場做出了具體(ti) 預測。這些預測很快得到了世界各地實驗室的證實。1989年秋,Journal of the Optical Society of America B 發表了關(guan) 於(yu) 激光冷卻的特刊,其中包含菲利普斯小組的實驗結果、巴黎的西西弗斯理論以及朱棣文小組的實驗和理論相結合的論文。在接下來十年時間裏,這期特刊被學生視為(wei) 激光冷卻的權威解釋,Cohen-Tannoudji、朱棣文和菲利普斯分享了1997年諾貝爾物理學獎。

在極限情況下,西西弗斯效應可以將原子冷卻到這樣一個(ge) 程度,原子不再有足夠的能量來爬上一座“山”,而是被限製在單一極化的一個(ge) 微小區域內(nei) 。這種限製與(yu) 捕獲離子一樣嚴(yan) 格,也使得激光冷卻的兩(liang) 個(ge) 分支彼此對應。到20世紀90年代初,被捕獲的離子和中性原子都可以被冷卻到其量子性質變得顯著的狀態:勢阱中的單個(ge) 離子,或西西弗斯冷卻創建的“阱”中的原子,隻能存在某些離散的能量狀態。這些離散狀態很快就在這兩(liang) 個(ge) 係統都測量到了。如今,它們(men) 已成為(wei) 基於(yu) 原子和離子的量子計算的重要組成部分。

另一個(ge) 有趣的研究方向涉及勢阱本身。這些勢阱是在光束幹涉時形成的,並且自然地以激光的半波長為(wei) 間距周期性出現在大型陣列中。這些所謂的“光晶格”的周期性性質模擬了固體(ti) 物質的微觀結構,其中原子在晶格中扮演著電子的角色。這種相似性使得被捕獲的超冷原子成為(wei) 探索超導等凝聚態物理現象的有用平台。

然而,要真正探索冷原子的超導性,晶格中必須裝載比西西弗斯冷卻所能達到的更高密度和更低溫度的原子。實現這一目標將需要另一套新的工具和技術,這不僅(jin) 將創造已知係統的類似物,而且將創造全新物態,從(cong) 而揭開新的篇章。

(來源:選自《物理》2023年第12期)

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們