在X方向剩餘(yu) 從(cong) LED射出的角度q為(wei) 76°至90°的這部分光線,如果不經過配光直接射出,則會(hui) 對遠處的車輛產(chan) 生眩光,這部分的光需要進行截光設計,所謂截光設計,並不是把這部分的光遮擋,而是將這部分的光重新分配到所需要的地方。這裏采用透鏡兩(liang) 端的全反射麵EF將這部分光進行收集並重新分配,計算方法同上述圖4的算法一樣,重新分布後的光束角為(wei) ±30°。

3、全反射式二次光學透鏡的計算機模擬

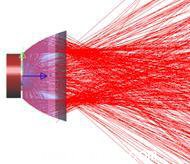

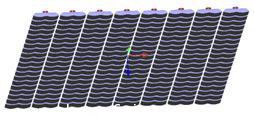

透鏡所有的透射麵和反射麵的輪廓線計算完成之後,數據點可以輸入到3D建模軟件(如CATIA或者Unigraphics)中進行3維實體(ti) 模型的建立。將二次光學透鏡實體(ti) 連同LED的實體(ti) 模型輸入到LightTools[5]中進行光線追跡,如圖6所示。LED芯片的發光麵賦予1´1mm的郎伯型的發光特性,輸出光通量設置為(wei) 80流明/瓦,單顆為(wei) 1瓦,透鏡的短邊方向為(wei) 垂直於(yu) 馬路的方向(Y方向),透鏡的長邊的方向為(wei) 沿著馬路的方向(X方向)。

圖6:全反射式二次光學透鏡的光線追跡

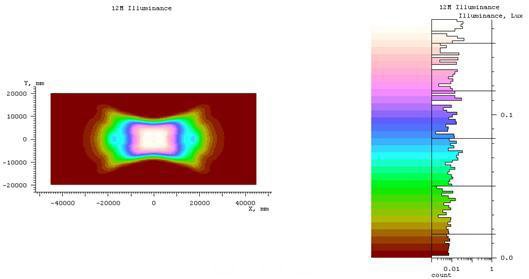

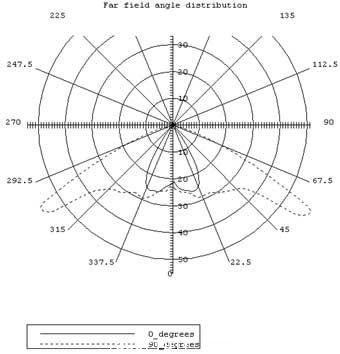

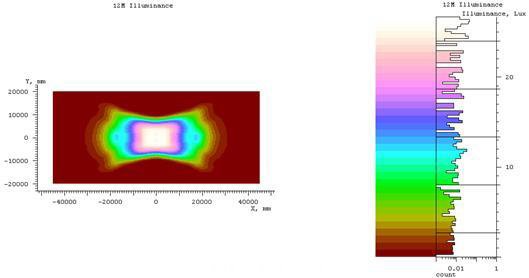

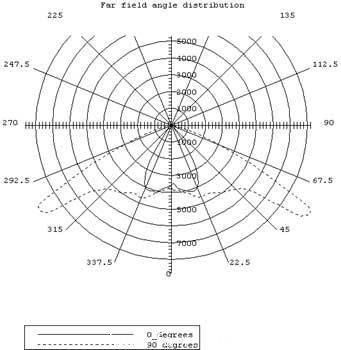

圖7為(wei) 單顆透鏡在12米遠處的照度分布,光斑最大照度值為(wei) 0.167勒克斯,在36米´14米範圍之內(nei) 的其均勻度超過了50%。屏幕總共收集到的光通量為(wei) 78.715l流明,換算成透鏡的出光效率,為(wei) 98.39375%,考慮到透鏡材料本身的透過率,假設透鏡材料本身的透過率為(wei) 92%,實際注塑出來的透鏡產(chan) 品的效率將超過90%。單顆透鏡光強的遠場角度分布(配光曲線)如圖8所示,圖中實線為(wei) Y方向的遠場角度分布,其峰值光強一半位置處的光束角寬度約為(wei) ±30°;虛線為(wei) X方向的遠場角度分布,其峰值光強一半位置處的光束角寬度約為(wei) ±60°。透鏡在X方向的配光曲線為(wei) 很好的蝙蝠翼分布。

圖7:單顆透鏡在12米遠處的照度分布(點擊放大)

圖8:單顆透鏡光強的遠場角度分布

4、LED路燈的整燈的計算機模擬

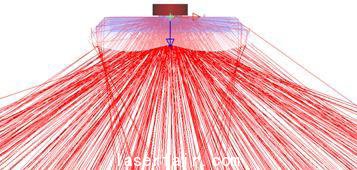

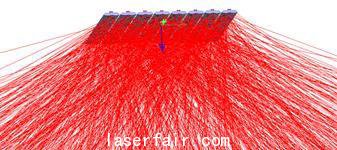

由於(yu) 一般的道路照明要求路麵照度的平均值超過20勒克斯,采用單顆的高功率LED來實現道路的照明,其照度是遠遠不夠的。一盞LED路燈往往需要由很多顆LED組成,才能達到所需的照度。根據不同路麵、燈杆高低、以及燈距的要求,可以分別采用不同數量的高功率LED,LED路燈往往有30瓦、60瓦、90瓦、120瓦、160瓦等不同的規格。由於(yu) 單顆二次光學透鏡已經實現了長方形光斑的配光設計,整個(ge) 路燈隻需要將這些LED透鏡按照相同的方向排列起來裝配在一個(ge) 平的散熱板上即可,透鏡排列的間距和排列形狀對配光沒有影響。圖9為(wei) LED路燈整燈的建模及在LightTools中的光線追跡。這裏總共排列了160顆、單顆1W、每瓦80流明的LED。

圖9:整燈的建模及光線追跡

假設接收屏放置於(yu) 12米遠,由於(yu) 所有的透鏡都是按照一個(ge) 方向排列的,整燈的光斑形狀和光強的遠場角度分布與(yu) 單顆透鏡的完全相同,唯一不同的是照度值和配光曲線的發光強度值按照LED的數量乘了一個(ge) 倍數,如圖10和圖11所示。在36米長´14米寬的範圍,平均照度超過20勒克斯,照度均勻度超過了50%,光斑最強的照度值為(wei) 26.7勒克斯。整燈的光強的遠場角度分布為(wei) 蝙蝠翼分布,圖中實線為(wei) Y方向的遠場角度分布,其峰值光強一半位置處的光束角寬度約為(wei) ±30°;虛線為(wei) X方向的遠場角度分布,其峰值光強一半位置處的光束角寬度約為(wei) ±60°。在X方向,配光曲線中心的發光強度值約為(wei) 4,000Cd(坎德拉),±60°的位置約為(wei) 8,000Cd。光斑寬度超過14米,大約可以覆蓋4車道。

圖10:整燈在12米遠處的照度分布(點擊放大)

圖11:整燈光強的遠場角度分布

5、結論:

由於(yu) 大部分出廠的高功率白光LED為(wei) 郎伯型的光度分布,利用XY方向非軸對稱的自由曲麵二次光學的配光設計可以有效解決(jue) 路燈的光型、出光效率、均勻性、配光角度、眩光和安全性等問題,提供符合於(yu) 國家標準所要求的配光,真正實現環保和綠色的照明。全反射二次光學透鏡的采用可以實現很高的配光效率,得到超過90%的輸出效率。全反射透鏡上表麵的“W”型自由曲麵,可以將道路方向的配光曲線設計成蝙蝠翼形,實現很好的均勻度。透鏡底部用來聚光的非球麵柱麵鏡由Zemax完成設計,外側(ce) 的全反射麵和上表麵的自由曲麵則通過數學模型精確計算而成。本設計結合了光學設計、數學建模、以及3維曲麵造型,以及邊緣光線理論。是LED非成像二次光學的一個(ge) 典型的設計方法。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們