據英國《新科學家》網站報道,隨著太空技術的飛速發展,人類所發現的宇宙空間越來越大,但是一些關(guan) 鍵的太空飛行難題仍在製約著人類飛往更遠太空的夢想。為(wei) 了飛得更遠這個(ge) 目標,科學家們(men) 研究了多種新技術和新思想,用於(yu) 未來的太空旅行計劃。近日,《新科學家》網站對其中的十種未來太空技術進行了介紹和分析,並逐一評估其實現的可能性。

以下就是科學家認為(wei) 未來可能的十種太空技術,盡管其中部分技術幾乎是不可能實現的。

1. 離子推進器

離子推進器

可行性:數年後或將實現。

傳(chuan) 統的火箭是通過尾部噴出高速的氣體(ti) 實現向前推進的。離子推進器也是采用同樣的噴氣式原理,但是它並不是采用燃料燃燒而排出熾熱的氣體(ti) ,它所噴出的是一束帶電粒子或是離子。它所提供的推動力或許相對較弱,但關(guan) 鍵的是這種離子推進器所需要的燃料要比普通火箭少得多。隻要離子推進器能夠長期保持性能穩定,它最終將能夠把太空飛船加速到更高的速度。

相關(guan) 技術目前已經應用到一些太空飛船上,比如日本的“隼鳥”太空探測器和歐洲的“智能1號”太空船等,而且技術已經取得了很大的進步。未來最有希望成為(wei) 更遠外太空旅行飛船推進器的可能就是VASIMR等離子火箭。這種火箭與(yu) 一般的離子推進器稍有不同。普通的離子推進器是利用強大的電磁場來加速離子體(ti) ,而VASIMR等離子火箭則是利用射頻發生器將離子加熱到100萬(wan) 攝氏度。在強大的磁場中,離子以固定的頻率旋轉,將射頻發生器調諧到這個(ge) 頻率,給離子注入特強的能量,並不斷增加推進力。試驗初步證明,如果一切順利,VASIMR等離子火箭將能夠推動載人飛船在39天內(nei) 到達火星。

2. 核子脈衝(chong) 推進器

核子脈衝(chong) 推進器

可行性:非常有可能實現,但危險性很大。

在這十項技術中,在普通人看來,最危險、最不計後果的一項應該是核子脈衝(chong) 推進技術。核子脈衝(chong) 推進技術的基本思想就是,在推進火箭的尾部定期扔出一個(ge) 核彈,用作推動力的來源。這個(ge) 匪夷所思的想法,卻恰恰是美國國防部高級研究計劃署提出的。高級研究計劃署的這項研究計劃代號為(wei) “獵戶座計劃”,是1955年美國實實在在考慮過的一項計劃。計劃的目標是研究一種適合快速星際旅行的推進方案。在高級研究計劃署最終拿出的方案中,推進火箭被設計成一個(ge) 巨大的減震器,而且還有厚重的輻射屏蔽用於(yu) 保護乘客的安全。

這個(ge) 方案看起來可行,但它可能會(hui) 對大氣層造成嚴(yan) 重的輻射問題。因此,到20世紀60年代該計劃最終未能真正實施。盡管存在許多擔憂,仍然有人在繼續研究核子脈衝(chong) 推進技術。理論上講,核彈動力飛船速度可以達到10%的光速。以這樣的速度到達最近的恒星可能需要40年。

3. 核聚變動力火箭

核聚變動力火箭

可行性:有可能,但最少要數十年之後。

依靠核動力的太空飛行技術並不是隻有核子脈衝(chong) 推進器,還有其他的核能利用方式。比如,在火箭上安裝一個(ge) 裂變反應堆,利用裂變反應堆提供熱量噴射氣體(ti) ,從(cong) 而產(chan) 生推動力。不過,這種核裂變動力火箭與(yu) 核聚變動力火箭相比,仍有很大的差距。

在核聚變反應中,核子被迫進行聚合從(cong) 而產(chan) 生巨大的能量。大多數的聚變反應堆都是利用托卡馬克裝置將燃料限製在一個(ge) 磁場之中來驅動聚變反應的。但是,托卡馬克裝置太重,並不適合用於(yu) 火箭之上。因此,核聚變動力火箭必須要采用另一種觸發聚變的方法,即慣性約束核聚變。這種設計以高能光束(通常是激光)來代替托卡馬克裝置中的磁場。當聚變反應發生後,磁場再引導熾熱離子噴向火箭尾部,實現核聚變火箭的推進力。

4. 布薩德噴氣式引擎

布薩德噴氣式引擎

可行性:存在巨大技術挑戰。

所有推進火箭,包括上述的核聚變動力火箭,都存在一個(ge) 相同的關(guan) 鍵難題。為(wei) 了實現更快、更遠的目標,火箭上必須要攜帶更多的燃料,更多的燃料必然會(hui) 增加火箭的重量,進而會(hui) 減小推進力。如果想實現星際間旅行,就必須要避免這種情況。於(yu) 是,1960年,物理學家羅伯特-布薩德提出了一種噴氣式引擎,布薩德噴氣式引擎或許可以解決(jue) 這一難題。

布薩德噴氣式引擎原理和上述核聚變動力火箭一樣,但是它並不需要攜帶足夠的核燃料。它首先是將周圍太空中的氫物質進行電離後,然後利用強大的磁場吸收這些氫離子作為(wei) 燃料。雖然布薩德噴氣式引擎方案沒有上述核聚變動力火箭中的反應堆問題,但是它所麵臨(lin) 的問題是磁場大小的問題。由於(yu) 星際空間中氫物質很少,因此它的磁場必須要足夠大才可行,甚至要延伸到數千公裏之外。除非是發射前進行精密的計算,設計出飛船飛行的精確軌道,這樣就不用攜帶多餘(yu) 的燃料,也不再需要巨大的磁場。不過這種想法又出現一個(ge) 弊端,那就是飛船必須要按既定軌道飛行,不得偏離,而且從(cong) 其他星球返程則變得更加困難。

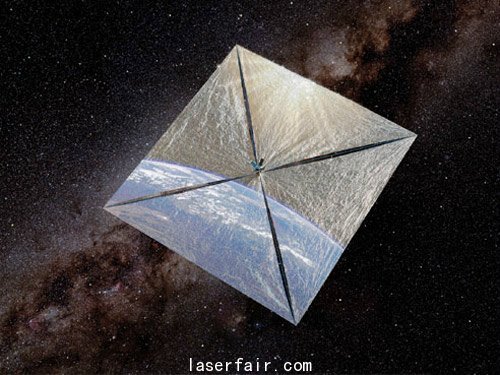

5. 太陽帆推進技術

太陽帆推進技術

可行性:完全有可能,但適應空間有限。

這是另一項不需要攜帶足夠燃料的技術,因而理論上講也可達到極高的速度,不過它往往需要一個(ge) 時間過程才可完成這一目標。與(yu) 傳(chuan) 統的利用風力進行航行的帆船相比,太陽帆是從(cong) 太陽光線中吸取能量。目前,太陽帆推進技術已在地球的真空室內(nei) 取得試驗成功。然而,在太空軌道上實施相關(guan) 試驗則以不幸而告終。比如,2005年,世界上最大的業(ye) 餘(yu) 太空科學組織美國行星協會(hui) 研製了一艘名為(wei) “宇宙1號”的太空飛船,它的太陽帆運載火箭因故障而墜毀。

盡管在技術的萌芽階段出現許多問題,但是太陽帆仍然是一個(ge) 非常有希望的未來太空技術。至少它可以保證在太陽係內(nei) 飛行,太陽的光線可以為(wei) 它提供最強大的推進力。將來,人類將可能會(hui) 主要利用太陽能實現星際間旅行。

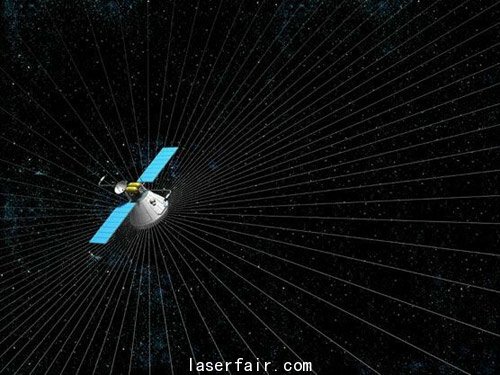

6. 磁場帆推進技術

磁場帆推進技術

可行性:隻適合相對較近距離太空旅行,如太陽係內(nei) 。

與(yu) 太陽帆不同的是,磁場帆是由太陽風提供推動力,而不是由光線提供推動力。太陽風是一種擁有自己磁場的帶電粒子流。科學家提出,在太空飛船周圍製造一個(ge) 與(yu) 太陽風磁場相排斥的磁場,這樣就可利用磁場的排斥力推動太空飛船飛行。與(yu) 此相近的相關(guan) 技術還有“太空蛛網”技術,這種技術就是在太空飛船周圍延伸出一個(ge) 帶正電的電網,這樣的電網可以與(yu) 太陽風中的大量的陽離子相排斥,從(cong) 而獲得推進力。

不管是磁場帆,還是“太空蛛網”技術,都是在利用磁場進行“衝(chong) 浪”,磁場力使得太空船能夠改變軌道,甚至駛離行星際空間。然而,太陽帆和磁場帆都不適合恒星間旅行。當它們(men) 遠離太陽時,光線和太陽風的強度都急劇下降。因此,在太陽係外,它們(men) 沒有足夠的動力駛往其它恒星。

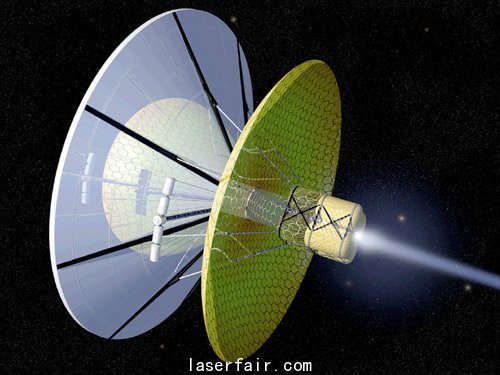

7. 激光動力推進器

激光動力推進器

可行性:存在極大的技術挑戰。

既然太陽不足以推動恒星際太空飛船,於(yu) 是有科學家提出了激光動力推進器技術,利用一束強大的激光將飛船推向太空,其中一項技術就是“激光燒蝕”技術。所謂的“激光燒蝕”就是利用強大的激光來燒蝕飛船尾部的特殊金屬,金屬逐漸蒸發形成蒸汽從(cong) 而提供推進力。另一種相似的技術就是由物理學家和科幻小說家格裏高利-本福德所提出的太陽帆技術,就是在太空飛船上安裝一種太陽帆,太陽帆上塗有一層特殊的油漆。從(cong) 地麵之上發送微波束,微波束“燃燒”特殊油漆中的分子從(cong) 而產(chan) 生推進力。這種技術或許將使得行星際間旅行更快。

激光動力推進技術也存在許多重大挑戰。首先,激光束必須要精確聚焦於(yu) 飛船之下,即使距離再遠,激光束都不能有絲(si) 毫誤差。否則,飛船會(hui) 因為(wei) 得不到足夠的能量而墜毀。其次,激光束生成設施的功率必須要超級強大。在某種情況下,它所需要的能量可能會(hui) 比人類目前所有的能量輸出還要大得多。

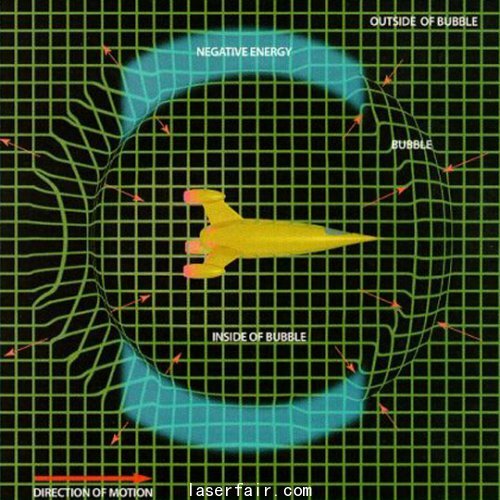

8. 時空扭曲技術

時空扭曲技術

可行性:不太可能。

1994年,威爾士大學物理學家米古爾-阿爾庫比列提出了星際物質利用技術。在這種設想中,飛船推進力主要由一種至今未被發現的物質--“外星”物質提供。這是一種粒子,具有負質量和負壓力。它可以扭曲時空,從(cong) 而使飛船快速接近前方的空間,而後方的空間在不斷擴張。飛船就好象處於(yu) 一個(ge) 不斷膨脹的泡泡中,可以飛得比光速快,而且不會(hui) 違背相對論的原理。

然而,阿爾庫比列的技術思想存在許多問題。首先,為(wei) 了維持這種時空扭曲,需要巨大的能量,這種能量或許會(hui) 比整個(ge) 宇宙的全部能量都要大。其次,這種驅動器可能會(hui) 釋放出大量的輻射物,嚴(yan) 重威脅飛船乘客的生命安全。此外,關(guan) 於(yu) 這種外星物質是否存在,至今未有定論。因此,從(cong) 物理學上講,很難實現這種扭曲的泡泡。

9. 蟲洞利用技術

蟲洞利用技術

可行性:完全不可能。

既然有人可以想到時空扭曲,於(yu) 是就有其他科學家想到了時空隧道。他們(men) 認為(wei) ,或許利用蟲洞可以實現這一想法。蟲洞的概念是由美國著名物理學家約翰-威勒爾提出的,意思是宇宙中可能存在的連接兩(liang) 個(ge) 不同時空的狹窄隧道。關(guan) 鍵的問題是,蟲洞確實存在嗎?如果存在,我們(men) 是否能夠穿越它們(men) ?然而,這些問題至今沒有答案。可能與(yu) 上述的未知外星物質一樣,蟲洞並不存在。

20世紀90年代,物理學家塞爾古-科拉斯尼科夫又提出了另一種蟲洞概念。然而,所有這些蟲洞理論都不能提供蟲洞確切存在的證據,更無法提出一種切實可行的時空穿梭方法。如果科學家們(men) 能夠找到答案的話,那麽(me) 太空飛船的速度將不僅(jin) 僅(jin) 是光速的概念。

10. 多維空間技術

多維空間技術

可行性:難以理解。

我們(men) 通常能夠看到的宇宙空間通常是三維的。不過德國物理學家巴克哈德-海姆提出,如果宇宙中存在更多空間維數,飛船則可以穿行其中,實現極端速度。這種極速飛船可以在幾分鍾內(nei) 到達月球,飛抵火星隻要2.5個(ge) 小時,而到達半人馬座阿爾法星係也隻需要80天。然而,這種思想實在難以理解,海姆的理論從(cong) 來沒有得到過同行們(men) 的認可。

除了上述10項技術之外,還有一些更理論化的技術,比如暗物質火箭、黑洞恒星飛船等。科學家希望,所有這些技術將來都能夠派上用場。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們