西班牙研究人員利用靜電射流偏轉技術設計了一種具有亞(ya) 微米特征的超快3D打印方法。

本文詳細介紹了這一新技術,闡述了為(wei) 克服現有增材製造技術對生產(chan) 速度的限製,提出了靜電射流偏轉法。從(cong) 他們(men) 的測試中,研究人員發現靜電射流偏轉可以通過層層疊加納米纖維來打印具有亞(ya) 微米特征的三維物體(ti) ,頻率高達2000赫茲(zi) 。

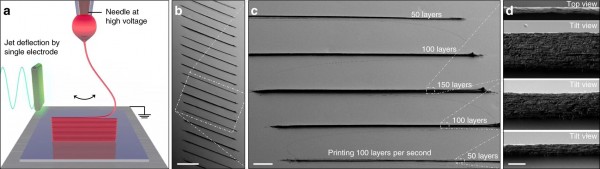

噴射速度和層層頻率相當於(yu) 打印速度達到0.5米s。?1平麵和0.4毫米秒?1研究人員稱,在垂直方向上,“比提供同等特征尺寸的技術快三到四個(ge) 數量級”。

一麵“牆”的3D打印原理圖。

改進3D打印工藝

研究人員首先開始描述增材製造技術為(wei) 今天的生產(chan) 提供的好處,並寫(xie) 道:“增材製造已成為(wei) 分布式定製產(chan) 品生產(chan) 的新範式,在幾何自由設計、材料利用和縮短提前期方麵提供了優(you) 勢。”

盡管如此,已經進行了一些研究,目的是改進現有的3D打印工藝。例如,奧地利的研究人員探索了基於(yu) 材料擠壓的增材製造方法(ME-AM/fdm/fff)所需的必要改進,以便“迎接複雜工業(ye) 應用的挑戰“其他的研究也研究了快速打印速度對粘結劑噴射過程的影響,特別是在表麵粗糙度和密度均勻性方麵。

正如許多旨在改進現有增材製造工藝的研究論文所做的那樣,本文的作者指出,目前3D打印技術存在一些限製,即生產(chan) 速度、材料的可用性和組合,以及對它們(men) 的微結構和功能的控製。“此外,”作者補充說,“製造設備的成本和複雜性,使生產(chan) 亞(ya) 微米的功能,是令人望而卻步的真正的分布式生產(chan) 。”

特別是,基於(yu) 噴頭的3D打印技術提供了一個(ge) 很好的例子,它提供了“無與(yu) 倫(lun) 比的多功能性”,因為(wei) 它能夠生產(chan) 各種不同程度的材料製成的物體(ti) ,從(cong) 聚合物到金屬,到陶瓷,到木材,甚至到生物組織。研究人員解釋說:“這種無與(yu) 倫(lun) 比的多功能性來源於(yu) 金屬或聚合物熔體(ti) 或溶劑型油墨的使用,這種墨水可以被配製成含有離子、分子、納米粒子甚至活細胞形式的任何成分。”

然而,目前基於(yu) 噴頭的3D打印技術相對較慢,打印分辨率有限,因為(wei) 打印線的寬度與(yu) 噴嘴孔徑的寬度相關(guan) ,通常在幾十微米以上。即使使用較小的噴嘴孔,這一過程也容易出現頻繁堵塞和高粘性損失。

靜電射流偏轉技術

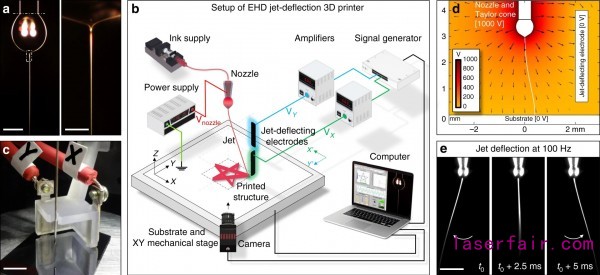

作者提出了一種適用於(yu) 高分辨率三維打印的電流體(ti) 噴射(EHD)方法,與(yu) 其它基於(yu) 噴頭的三維打印方法相比,該方法適用於(yu) 高分辨率的三維打印。由ETH Zürich的研究人員演示2019年。EHD噴射機允許打印亞(ya) 微米的特性,沒有堵塞噴嘴的風險,因為(wei) 它可以使用多種墨水從(cong) 寬噴嘴孔產(chan) 生納米大小的射流,粘度超過幾個(ge) 數量級。

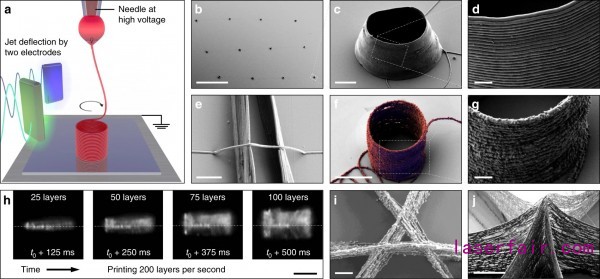

圓筒的3D打印原理圖。

然而,由於(yu) 電射流速度太快,無法被機械級精確采集,因此EHD射流還沒有得到廣泛的應用。“基於(yu) EHD噴射的現有係統使用機械級將材料定位在打印基板上。然而,機械級隻能與(yu) 長直線上帶電射流的巨大速度相匹配,而不能達到在打印小複雜圖案的同時保持這種速度所需的巨大加速度。“作者補充道。

為(wei) 了克服EHD噴射過程的局限性,研究人員提出用電極來修飾電場。使用傳(chuan) 統的ehd打印機,研究人員將電極放置在射流周圍,並控製它們(men) 的電壓,以橫向加速度高達106米的速度連續調整其軌跡。?2。這使得噴射器能夠進行超快的靜電偏轉,使納米纖維被堆疊起來,以打印具有亞(ya) 微米特征的3D物體(ti) 。

光學照片的噴嘴,墨滴(以下虛線),泰勒錐,和電噴產(chan) 生1000V之間的噴嘴和打印基板(未顯示)。

從(cong) 他們(men) 的測試中,研究人員能夠通過層層沉積高達100米的材料,以及非常高的縱橫比和高速來打印物體(ti) :“快速噴射和這些高層次性頻率轉化為(wei) 高達0.5米s的打印速度。?1平麵和0.4毫米秒?1飛機外,即在垂直方向上,在生產(chan) 等效特征尺寸時,擠壓和按需下降的EHD技術比可實現的速度快三到四個(ge) 數量級。“

最後,研究人員指出,EHD射流偏轉打印技術的優(you) 勢,正如他們(men) 在論文中所展示的那樣,有可能使這項技術更接近於(yu) 3D物體(ti) 超快的可加性微製造。論文《基於(yu) 靜電射流偏轉的亞(ya) 微米超快3D打印》是由Levgenii Liashenko,JoanRosell-LlomPart,andreuCabot寫(xie) 的。文章發表在《自然通訊》。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們