中國長征5號B運載火箭在海南省文昌航天發射中心成功發射

轉載請注明出處。

3D打印商情 來源:3D打印商情2020-05-08

我要評論(0 )

![]()

![]()

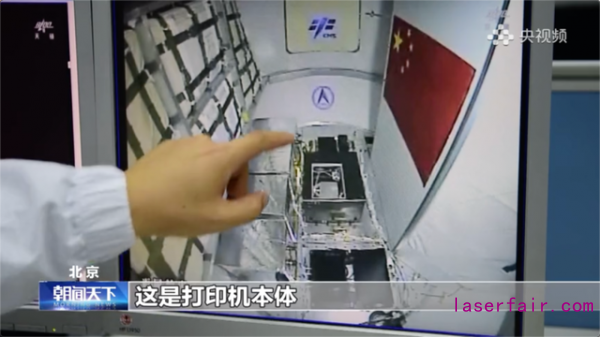

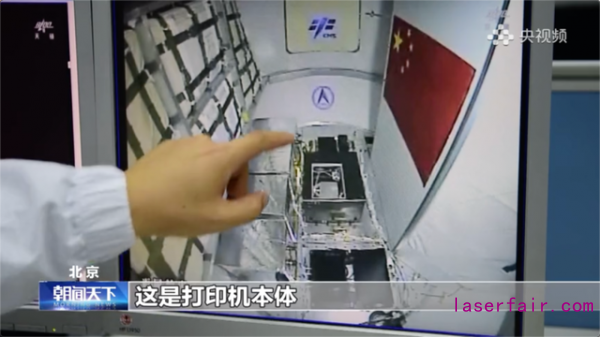

中國長征5號B運載火箭在海南省文昌航天發射中心成功發射5月5日,搭載著我國新一代載人飛船試驗船的長征5號B運載火箭首飛成功這事兒(er) 大夥(huo) 兒(er) 都知道了吧?但這搭載的新一代...

中國長征5號B運載火箭在海南省文昌航天發射中心成功發射

轉載請注明出處。

① 凡本網未注明其他出處的作品,版權均屬於(yu) fun88网页下载,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。獲本網授權使用作品的,應在授權範圍內(nei) 使

用,並注明"來源:fun88网页下载”。違反上述聲明者,本網將追究其相關(guan) 責任。

② 凡本網注明其他來源的作品及圖片,均轉載自其它媒體(ti) ,轉載目的在於(yu) 傳(chuan) 遞更多信息,並不代表本媒讚同其觀點和對其真實性負責,版權歸原作者所有,如有侵權請聯係我們(men) 刪除。

③ 任何單位或個(ge) 人認為(wei) 本網內(nei) 容可能涉嫌侵犯其合法權益,請及時向本網提出書(shu) 麵權利通知,並提供身份證明、權屬證明、具體(ti) 鏈接(URL)及詳細侵權情況證明。本網在收到上述法律文件後,將會(hui) 依法盡快移除相關(guan) 涉嫌侵權的內(nei) 容。

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們