被調侃為(wei) “口罩廠”的霍尼韋爾,9個(ge) 月打破3次量子計算領域紀錄。

而就在剛剛,它把自家“殺手鐧”的細節內(nei) 容發布到了Nature。

而也就是在大約1年前,霍尼韋爾“高調”宣布:

將憑借不同於(yu) 市場上任何技術,進入量子計算賽道。

在關(guan) 鍵的量子計算基準上,比擁有更多量子比特的量子計算機,表現得要更好。

霍尼韋爾所憑借的,到底是怎樣的一個(ge) 獨門絕技?

霍尼韋爾的“殺手鐧”

在量子計算這片“江湖”中,論最主流的“功夫”,可能就要數微型超導線圈了。

這也是各家大公司所青睞的方法,例如 IBM 和英特爾。

穀歌在 2019 年打造的超導量子計算機,還首次執行了經典計算機做不到的任務,並宣稱量子優(you) 越性,一時可謂風光無兩(liang) 。

而霍尼韋爾憑借所宣稱的“獨門秘籍”,也頻頻刷新著量子體(ti) 積的紀錄:

2020年6月,發布第一個(ge) 商業(ye) 量子計算係統——H0型係統,64 量子體(ti) 積,是當時其他係統的 2 倍。

2020年9月,發布的H1型係統打破自己的紀錄,達到 128 量子體(ti) 積。

2021年3月,H1型係統實現了 512 量子體(ti) 積,成為(wei) 目前為(wei) 止量子體(ti) 積最大的商用量子計算機。

(注:量子體(ti) 積,是IBM提出的一個(ge) 專(zhuan) 用性能指標,用於(yu) 測量量子計算機的強大程度。)

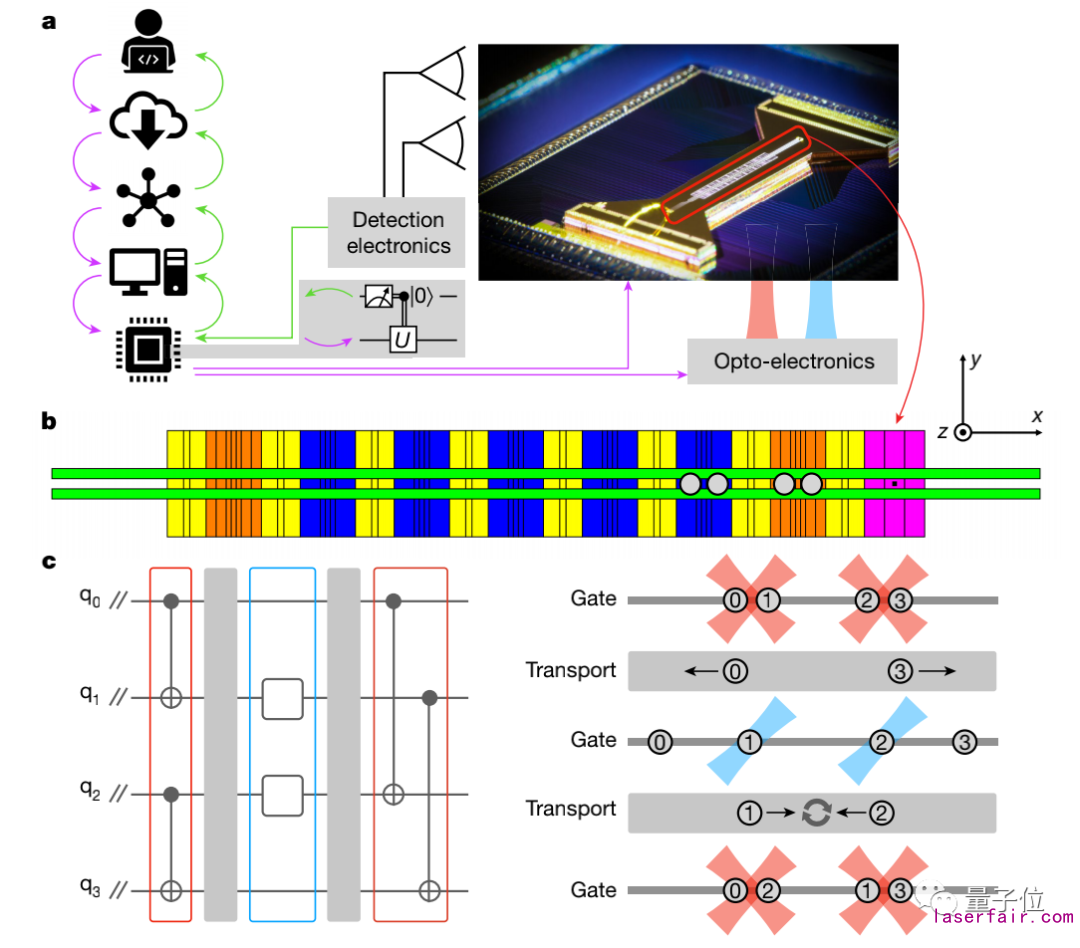

9 個(ge) 月刷新 3 次紀錄,霍尼韋爾所憑借的方法,正是離子阱(Ion Trap)。

與(yu) 微型超導線圈不同的是,這種方法將單個(ge) 離子作為(wei) 量子位元(qubit),並通過激光來操縱其狀態。

當然,市場上采用這種方法並不止是霍尼韋爾一家,例如還有IonQ。

IonQ使用激光,可以讓它的計算機同時對多個(ge) 量子位元進行操作,本質上來講,這就允許任意 2 個(ge) 量子位元在係統中執行一個(ge) 任務,並建立一個(ge) 複雜的糾纏係統。

這就和使用超導電路的量子計算機產(chan) 生了鮮明的對比:每個(ge) 量子位元通常隻與(yu) 其最近的“鄰居”直接相連。

但它之所以聲稱“與(yu) 眾(zhong) 不同”,關(guan) 鍵是在於(yu) 打造離子阱計算機的方法。

霍尼韋爾的方法,也允許任意 2 個(ge) 量子位元相互連接,但它是通過物理上移動彼此相鄰的離子,允許一個(ge) 光脈衝(chong) 同時擊中它們(men) 倆(lia) 。

這是因為(wei) 霍尼韋爾的離子阱,並不是由靜態的磁場排列而成,相反,是由 192 個(ge) 可以獨立控製的電極產(chan) 生。

如此一來,霍尼韋爾的設備就可以在磁場強度不同的地方,創建一個(ge) 離子更願意“駐留”的位置,也就是勢阱(Potential Well)。

改變這些電極中的電荷,可以讓勢阱在線性裝置中上下移動,而離子也會(hui) 簡單地隨之移動。

而後通過合並 2 個(ge) 勢阱,可以將它們(men) 所含的離子聚集在一起,使一個(ge) 操作同時影響到它們(men) 兩(liang) 個(ge) 。

當這一過程完成後,就可以將井(well)分開,把離子帶回到原來的位置。

在這篇論文中,霍尼韋爾還給出了一組硬件的性能數據:

將一個(ge) 離子從(cong) trap的一端傳(chuan) 送到另一端,所需的最大時間是 300 微秒。

如果運輸過程中出現了錯誤,例如量子位元發送到了錯誤的位置,就會(hui) 被係統檢測出來,而後重置整個(ge) 過程。

但霍尼韋爾表示,這樣的錯誤極其罕見—— 1 千萬(wan) 次操作中,隻能檢測出 3 次傳(chuan) 輸故障。

但也並非完美

霍尼韋爾也明確了其方法所存在的瓶頸:

電壓生成器(voltage generator)產(chan) 生的噪音

係統自發的噪音

對此,霍尼韋爾表示:

能夠解決(jue) 任何一個(ge) 瓶頸,都能讓性能得到提升。

……

而回歸到這篇論文本身,它是對霍尼韋爾 1 年前所宣布工作的一個(ge) 細節說明,經過漫長的過程,得到了同行評審的認可。

也正如外媒所評價(jia) :

論文中所述的係統,在同行評審期間可能已經變得“陳舊”,但也讓我們(men) 感受到了這個(ge) 領域發展之快。

參考鏈接:

[1]https://arstechnica.com/science/2021/04/honeywell-releases-details-of-its-ion-trap-quantum-computer/

[2]https://www.nature.com/articles/s41586-021-03318-4

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們