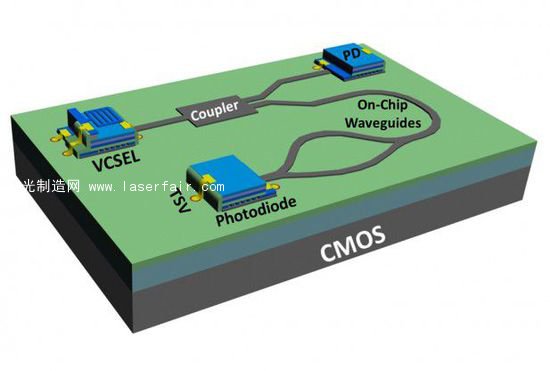

雖然激光雷達目前已經在很多智能汽車上得到了應用,但其笨重的身材和高昂的造價(jia) 除了穀歌最近發布的那款貴得離譜的“小豆丁”無人駕駛汽車能夠承受得起之外,貌似還沒有那個(ge) “傻缺”的車企肯在自己的量產(chan) 車上投入這項技術。所以,如果體(ti) 積能再小點、價(jia) 格能再低點,說不定未來這樣的設備也會(hui) 走進尋常百姓家。目前,來自加州大學伯克利分校的一位研究生Behnam Behroozpour就盯上了激光雷達這玩意兒(er) 。和實驗室的同事一起,他們(men) 正試圖將全3D圖像成型係統(俗稱LIDAR)封裝進一個(ge) 可以在智能手機或遊戲手柄上輕鬆使用的固態包裏。Behnam Behroozpour為(wei) 筆者詳細解釋道:按照目前的設想來看,這樣的激光雷達設備由三部分組成。我們(men) 先準備製作一個(ge) 3mm×3mm大小的光電芯片,其次還得有一個(ge) CMOS傳(chuan) 感器芯片,而 萬(wan) 事俱備,隻欠東(dong) 風 ,還需要一個(ge) 芯片大小的VCSEL(垂直腔麵激光發射器)裝置。不過我們(men) 之前隻是分別測試了單個(ge) 芯片的性能,現在才開始將它們(men) 拚裝起來。最後成型的實驗產(chan) 品大概有微軟的Kinect盒子那麽(me) 大。

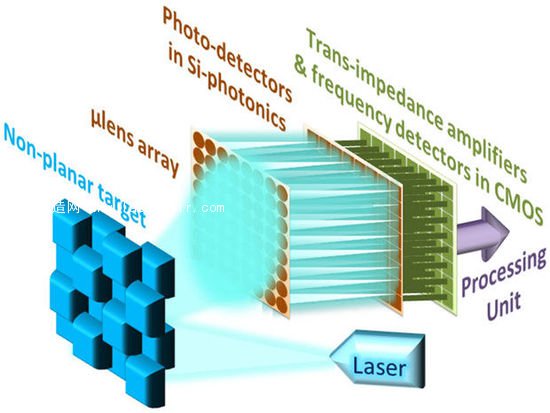

多像素集成3-D攝像頭使用FMCW激光源

雖然並不清楚這個(ge) 集成的激光雷達係統能夠達到怎樣精確的效果,但從(cong) 目前的實驗數據來看,激光光束的可探測範圍在10米左右。不過這顯然如果要在汽車領域使用的話還遠遠不夠格,而這個(ge) 來自伯克利的極客小組也已經開始研究如何使其能夠達到30m-100m的照射範圍。LIDAR是通過向外發射光束並計算接受反射所需時間來測定目標物體(ti) 的距離的。為(wei) 了防止因接收周圍反射光線而造成測量上的誤差,你可以係統地調節激光光束的能量值;甚至你還可以改變它的頻率,而這樣更容易獲得精確的數據。類似這樣的頻率調節,是通過安置在矽片右側(ce) ,體(ti) 積非常小、可震動的MEMS鏡麵來實現的。

以Behnam Behroozpour為(wei) 首的實驗人員們(men) 通過電子調頻的方式使得這些鏡麵裝置能夠自然地震動起來。按照他的話來說,盡管采取這樣的做法更複雜,同時也更費時費力些,但一方麵能夠減少光能的損耗,另一方麵也能獲得理想的信噪比。而這項試驗中的噪聲,主要來自漫射光,很大程度上可能會(hui) 被誤以為(wei) 是激光光束的反射從(cong) 而造成實驗數據測量上的幹擾。

MEMS-電子-光學芯片的混裝3D電路原理圖

現在市麵上出現的自動駕駛汽車依靠的主要是包括激光、雷達、超聲波、標準攝像頭、立體(ti) 攝像頭、GPS、慣性引導甚至是Wi-Fi在內(nei) 大量傳(chuan) 感技術的使用,而雷達設備是其中最重要的部分。一方麵是因為(wei) 雷達可以在任何光照和天氣情況下正常使用;另一方麵也是得益於(yu) 航空業(ye) 的高度發展,它的體(ti) 積和造價(jia) 都得到了大幅縮減。即便是把一些便宜的LIDAR設備安置在車身周圍不起眼的地方,同樣能夠實現高分辨率、有續集中的信息掃描。

不過要做到這程度,咱還得先把成本降下來再說。據稱穀歌無人駕駛汽車車頂安置的那台LIDAR設備耗資7萬(wan) 美金。Behroozpour表示他希望他和團隊設計的第一台激光雷達集成設備能夠將成本控製在幾百美金,盡管這可能對智能手機和Xbox遊戲愛好者們(men) 來說依然價(jia) 格不菲,但是能將一台固態集成係統做到這份上,顯然也算得上是性價(jia) 比頗高了。

無疑,如果未來Behnam Behroozpour的願望能夠實現的話,那麽(me) 這款體(ti) 積小、造價(jia) 低廉的激光雷達裝置不僅(jin) 可以用在無人駕駛汽車上,還能藏在你的智能手機和你的Kinect遊戲手柄裏,想想都來勁。但小夥(huo) 伴們(men) 有這樣一個(ge) 問題不能不直視啊:這樣由三枚3mm×3mm芯片疊加的激光盒子用在小型設備上還好,但是如果一輛載著乘客的汽車上就使用這麽(me) 個(ge) 小玩意兒(er) ,安全能否得到有效保障,目前還未可知。

就拿單反和卡片機做對比,卡片機輕薄、攜帶方便,但不管怎麽(me) 著也仍然無法達到單反的成像質量和鏡頭幅度。不過,創新的本質在於(yu) 破和立,目前穀歌無人駕駛汽車使用的LIDAR太過昂貴,對於(yu) 其商業(ye) 化的確是不小的阻礙,假設Behnam的研究能夠在掃描物體(ti) 的精度、範圍以及物理圖像上能夠更勝一籌的話,那麽(me) 穀歌無人駕駛汽車的春天就要來啦!

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們