全球的數據量不斷增加,傳(chuan) 統的存儲(chu) 架構,如硬盤和磁帶,越來越難以跟上數據存儲(chu) 的需要。隨著這些裝置逐漸達到存儲(chu) 極限,DNA被當作一種長期存儲(chu) 方案提出來。過去的研究已經強調了DNA的持久性和存儲(chu) 海量信息的能力,現在研究人員已經發現一種前所未有的方式,可利用其持久性進行存儲(chu) 。

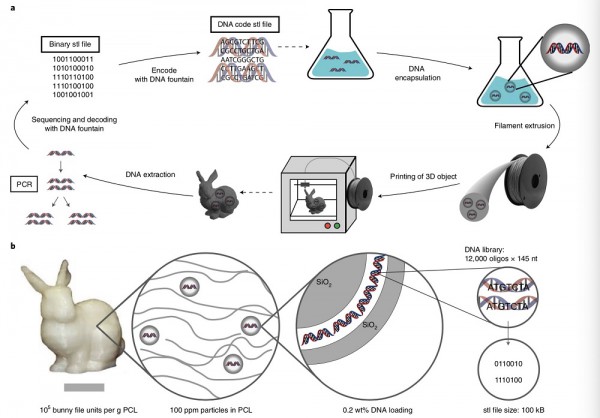

以色列計算遺傳學家亞尼夫·埃爾利赫和羅伯特·格拉斯等人,開發了“萬物DNA”存儲架構,它可以生成具有不變記憶的材料。為了檢驗這一方法,他們將常見的計算機圖形測試模型“斯坦福兔子”的藍圖編碼為DNA兼容格式,再將其存儲在DNA分子中,進而將DNA分子封裝在二氧化矽小球內,將小球嵌入可生物降解的熱塑性聚酯中,最後使用所得的熱塑性聚酯3D打印了“兔子”。

之後,團隊利用存儲在“兔子”中的DNA進行複製:從3D打印兔身上截下一小塊,解碼其中包含的DNA分子。這樣創造出了5代的“兔子”,且沒有任何信息損失,由前一代擴增的DNA被封裝到下一代中;DNA藍圖一直保持穩定——即使第四代和第五代之間相隔了9個月。

在第二項實驗中,研究人員將一段有關華沙猶太區檔案的視頻編碼進樹脂玻璃中,再用該樹脂玻璃製造普通的眼鏡。隻需一小塊樹脂玻璃,就能恢複其中隱藏的信息。

研究團隊提出的“萬物DNA”概念,將信息藏於其中,可用於製造日常物品。

總編輯圈點

當今社會,數據暴漲。傳統存儲方式,總有一天會難以為繼。人們將目光投向了大自然,投向了神奇而精巧的生物存儲。有人研究過,DNA信息儲存密度為一千萬TB/立方厘米。在這種密度下,一個大約一米長的DNA立方體,就能滿足目前世界上一年的信息儲存需求。而且,它如此穩定。我們至今都能通過一截牙齒,一塊骨頭,還原遙遠生物的全基因組信息。文中的萬物DNA是一種新的存儲架構,這意味著DNA存儲的可能性又被進一步拓展。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們