“亞(ya) 馬遜叢(cong) 林裏的蝴蝶扇動幾下翅膀就可能引起兩(liang) 周後美國德州的一次颶風……”

這句人人皆知的話最初用來描述非線性係統中微小參數的變化所引起的係統極大變化。

而在更長的時間尺度內(nei) ,我們(men) 所生活的這個(ge) 世界就是這樣一個(ge) 異常複雜的非線性係統……

水泥、穹頂、透視——關(guan) 於(yu) 時間與(yu) 技藝的蝴蝶效應

公元前3000年,古埃及人將尼羅河中挖出的泥漿與(yu) 納特龍鹽湖中的礦物鹽混合,再摻入煆燒石灰石製成的石灰,由此得來了人類最早的水泥。

羅馬萬(wan) 神殿

公元600年,學會(hui) 了這一技法的羅馬人建造出了穹頂跨度43.3米的萬(wan) 神殿,超越了自己的老師希臘人,也證明了古羅馬帝國的強盛與(yu) 富足。

偶然發現水泥製作方法的那個(ge) 古埃及人肯定想不到,自己的發明會(hui) 在3000多年後、距離尼羅河2000多公裏的地方成就一座人類建築史的巔峰。

這是一次時間和地理跨度都極大的蝴蝶效應。

時光荏苒,1400年代的文藝複興(xing) 時期,當時還是行會(hui) 匠人的布魯內(nei) 列斯基在整理古代手稿時發現了羅馬人關(guan) 於(yu) 直線透視繪畫技法的論述。隨後,他將這一技法發揚光大,並引領了整個(ge) 文藝複興(xing) 時代的繪畫創作。

《耶穌聖名禮讚》

這也直接促成了200年後喬(qiao) 凡尼·高裏在羅馬耶穌教堂巨大穹頂之上創作出的透視繪畫技巧集大成製作——《耶穌聖名禮讚》。

同樣的,將基督教奉為(wei) 國教的羅馬人也不會(hui) 想到,800年後的畫家能夠將巨大的穹頂作為(wei) 畫布,將聖潔的信仰如此美妙的展現在世人麵前。

這是一次突破想象力框架的蝴蝶效應。

而再過200年,一個(ge) 關(guan) 於(yu) 金屬氧化物的偶然發現將再次掀起一場改變世界麵貌的蝴蝶效應……

數字時代的前奏

卡爾·費迪南德·布勞恩博士

1874年,剛剛取得博士學位的卡爾·費迪南德·布勞恩在研究震蕩電路的時候無意發現,削尖的方鉛礦具有電流的單向導通能力。後人們(men) 所熟知的礦石收音機中的“礦石”二字正是來源於(yu) 這一效應,而這也是半導體(ti) 的最重要特性之一。

當時的物理學家還沒有發現量子力學,更不知道半導體(ti) 的這一特性源自電子隧穿效應;但這一意外的發現卻成為(wei) 了數字時代樂(le) 章的第一個(ge) 音符。

隨後的近100年時間裏,在包括愛迪生、弗萊明、肖特基、貝爾實驗室等一係列力量的不斷研究之下,人們(men) 利用半導體(ti) 接連造出了二極管、三極管並最終發明了場效應管。

至此,人類終於(yu) 湊齊了整個(ge) 數字時代所需要的所有物理基石。

正如同ACGT四種堿基對能夠通過30億(yi) 次的不同組合演繹出燦爛的人類文明一樣,通過場效應管來組成的邏輯門電路也能夠通過數十億(yi) 次複用形成極端複雜的功能。整個(ge) 數字時代的正片也悄然開始。

解構數字時代

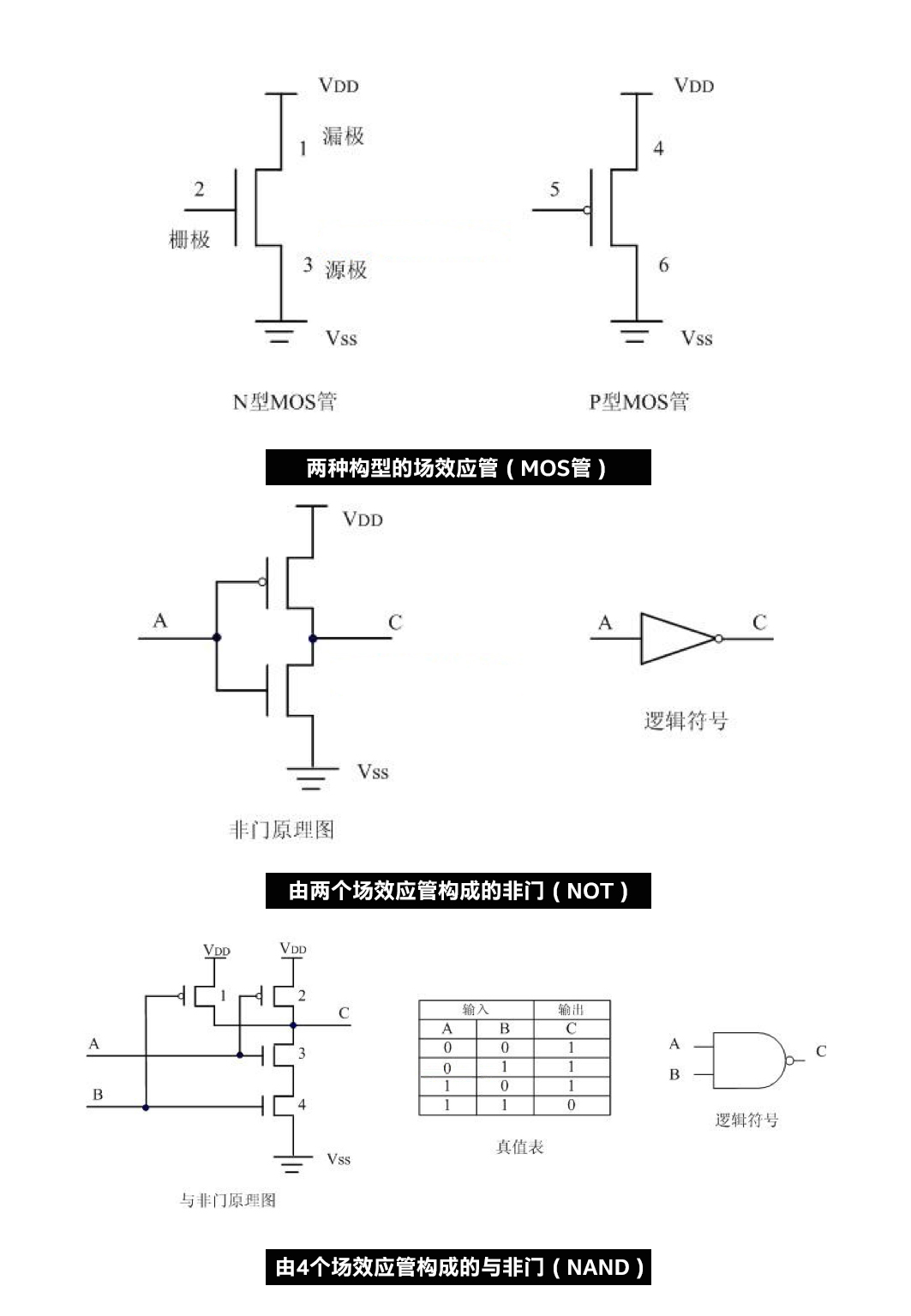

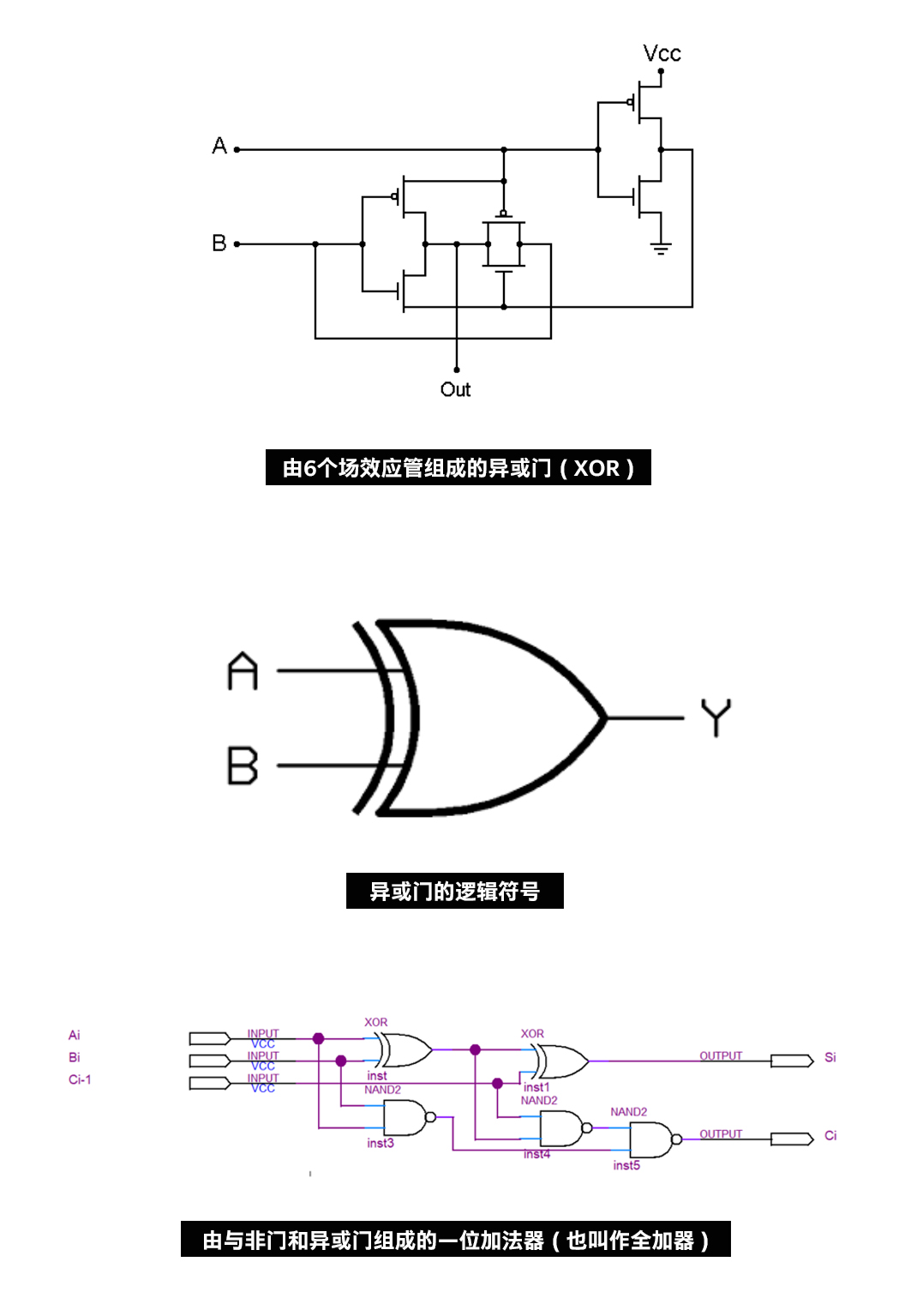

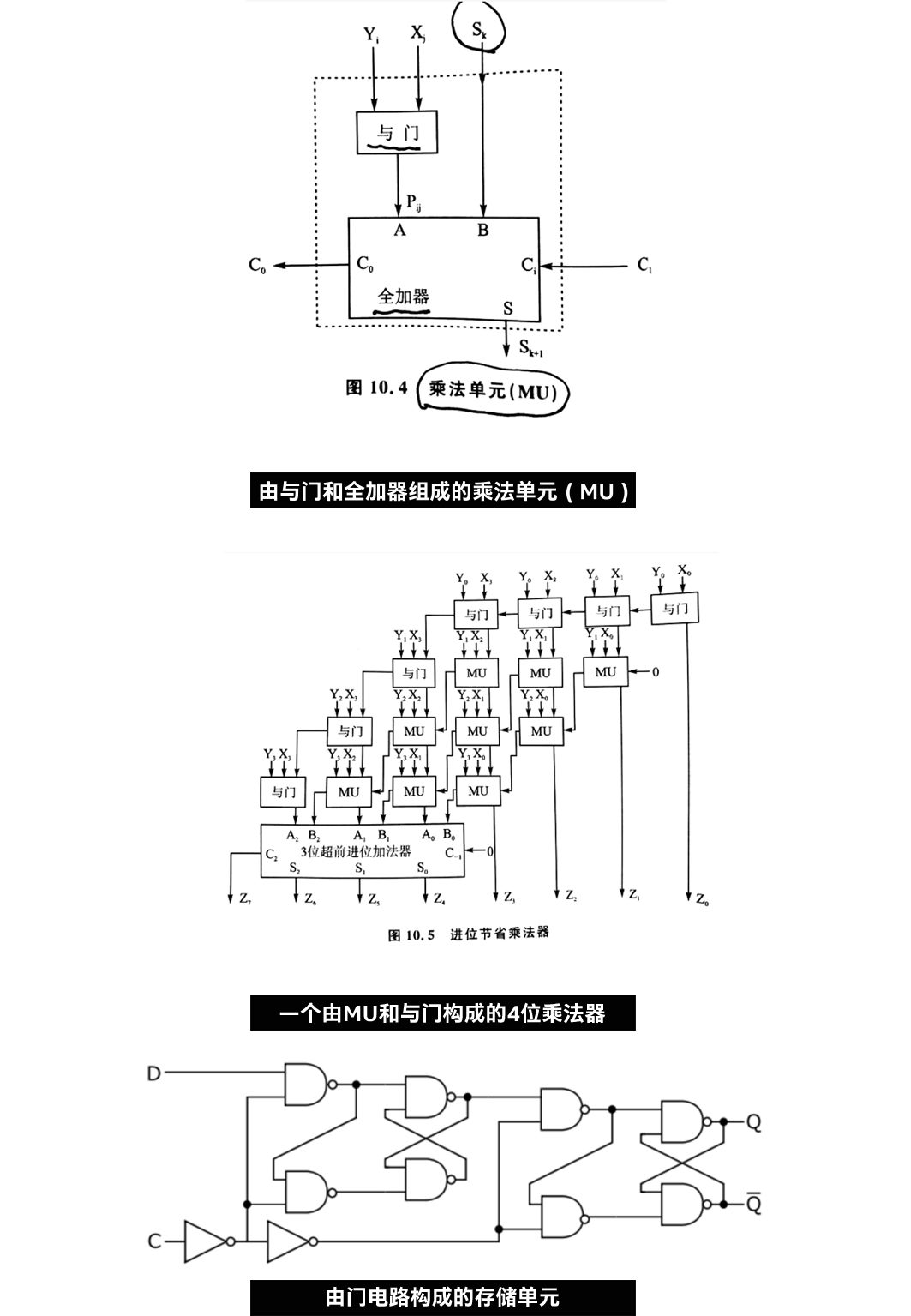

作為(wei) 邏輯電路的基本構成,人們(men) 可以使用兩(liang) 個(ge) 場效應管來製作一個(ge) 非門,用4個(ge) 場效應管來製作一個(ge) 與(yu) 非門或者或非門……由此,人們(men) 便遍可以通過不斷地堆疊這些邏輯門來構築加法器、乘法器、存儲(chu) 器和緩存。而更重要的是,通過簡單元件的不斷複用與(yu) 堆疊,我們(men) 便可以將邏輯與(yu) 算力賦於(yu) 機器之上,成百萬(wan) 上千萬(wan) 倍的加速計算,讓人類能夠有精力去將更多不可能變為(wei) 唾手可得。

當然,我們(men) 在這裏給出這些圖並不是期待大家能由此完成對《數字電路原理》的自習(xi) 。展示這些電路圖隻是要向大家展示,由場效應管所組成的電路是如何一點一點實現加法、乘法和存儲(chu) 的。

通過將上圖所展示的這些器件進行無數次堆疊、組合,我們(men) 便能夠製造出具備強大能力的CPU、內(nei) 存和閃存(很多元件的結構在實際應用中會(hui) 更加複雜以滿足特定需求)。然後,我們(men) 順理成章的將他們(men) 組裝成了一台電腦。

在擁有了這樣一台電腦之後,問題接踵而至。我們(men) 能用它做什麽(me) 呢?

首先,我們(men) 需要建立一張編碼表,這張表定義(yi) 了每一種可以輸入的字符以及他們(men) 所代表的數學含義(yi) 。舉(ju) 個(ge) 例子,如果我們(men) 定義(yi) A為(wei) 牛肉麵、B為(wei) 香菜、 為(wei) 不要,那麽(me) “來碗牛肉麵、不要香菜”的數學表達式就是AB(當然,我們(men) 也可以把它變為(wei) BA,表示“來碗香菜,不要麵”。至於(yu) 店老板會(hui) 不會(hui) 打人,那就不是計算機能處理的問題了)。

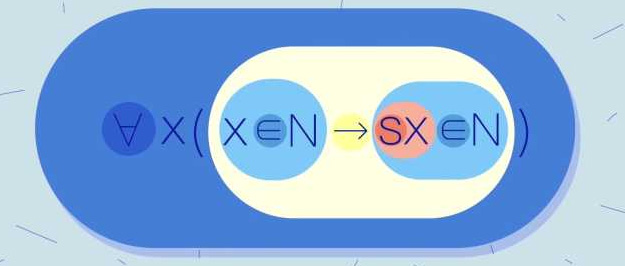

圖中符號編碼的意思是:任取一個(ge) 數X,如果X是自然數,那麽(me) X的後繼也是自然數。如果將這些符號進行編號,那麽(me) 我們(men) 便能用數字來表達邏輯並實現某種程度的計算

於(yu) 是,我們(men) 便可以使用這套編碼邏輯來構建函數進行數學計算並輸出結果。

以這套強大的計算邏輯作為(wei) 工具,我們(men) 便可以開始通過鍵盤輸入來構建代碼,用代碼來實現功能,用功能來組成模塊,用模塊來架構係統。再之後,Windows、Office和所有應用軟件便大體(ti) 隻是時間與(yu) 成本的問題了。

到這裏,我們(men) 已經梳理了從(cong) 半導體(ti) 到電腦再到軟件之間的關(guan) 係。但這樣的結構僅(jin) 僅(jin) 是當今數字時代中的一個(ge) 基礎原子。要想獲得數字時代中我們(men) 所擁有的一切,還需要一張能夠連通所有電腦的網絡以及在網絡中負責大規模處理和分發數據的數據中心。

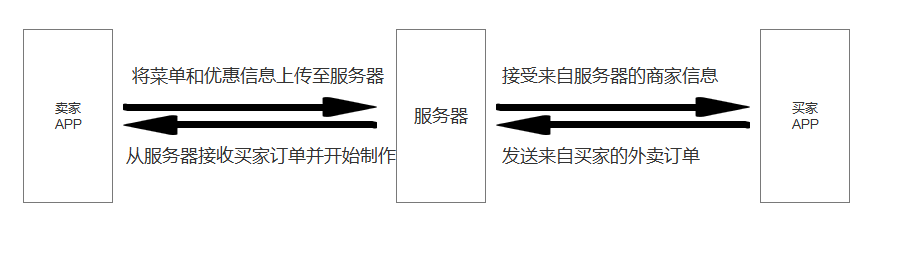

以春節之後宅在家點外賣的流程為(wei) 例,買(mai) 家需要打開手機中的外賣APP,開始接收服務器上的外賣菜單信息並在點餐完成之後將相關(guan) 的訂單和付款信息提交給服務器;而餐館則需要向服務器上傳(chuan) 自家的菜單並接收服務器下發的用戶訂單及餐費。

在這樣一套流程中,無論是買(mai) 家還是賣家都不需要購買(mai) 昂貴的服務器設備及承擔他們(men) 所帶來的電費和維護成本,相反,他們(men) 隻需要一台相對很便宜的電腦或手機並支付網費就能完成所有信息交換和最終的交易。當然,買(mai) 家所付出的餐費當中還要包含一部分給服務器運營方的抽成。而在更複雜的商業(ye) 實踐中,負責運營外賣係統的平台企業(ye) 甚至也不需要購置自己的服務器,隻需將開發好的軟件係統放在專(zhuan) 業(ye) 的雲(yun) 服務數據中心當中運行,並從(cong) 自己的抽成中拿一部分給雲(yun) 數據中心即可。

如此這般,我們(men) 還可以將這套商業(ye) 邏輯擴展到打車、網絡遊戲、遠程辦公、直播等一係列領域。

而當每個(ge) 人的工作與(yu) 生活中都充滿這樣的係統時,一個(ge) 全新的數字時代便轟轟烈烈的到來了。

從(cong) 微觀尺度的半導體(ti) 到宏觀層麵的數字經濟大廈,結構已成。

從(cong) 沙子到半導體(ti) ,一場遠未結束的蝴蝶效應

在解構從(cong) 微觀半導體(ti) 元件到整個(ge) 數字時代的過程中,我們(men) 刻意跳過了一個(ge) 環節。那就是如何將電子元件做成CPU、內(nei) 存和存儲(chu) 。

從(cong) 最開始那些晦澀難懂的電路圖中我們(men) 就發現,即便是最簡單的加法器和乘法器都需要大量簡單元件的海量堆疊,而如果要實現更複雜的功能和更強大的計算能力,這樣的結構勢必會(hui) 大到無法想象。

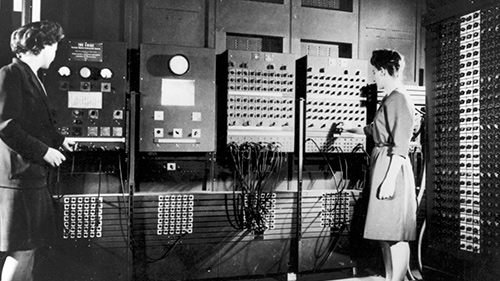

第一台電子計算機——ENIAC

實際上,第一台投入實用的電子計算機就是一台重達30噸、占地150平方米的龐然大物,而它的計算能力卻僅(jin) 有每秒5000次。但即便如此,這台計算機仍舊在當時的炮彈彈道研究中發揮了極其重要的作用。

在看到計算機的廣闊應用前景之後,人們(men) 開始研究如何將這30噸的大家夥(huo) 給小型化。顯然,在這條半導體(ti) 小型化的道路上,光靠心靈手巧和一副好視力是不行的。

“八仙童”,左一為(wei) 戈登·摩爾

1950年代,8位才華橫溢的科學家在矽穀租下了一間小屋,並成立了仙童半導體(ti) 。在這裏,他們(men) 開始利用光刻技術製造小型化的半導體(ti) 元件。這種光刻工藝可以理解為(wei) “逆向工作的投影機”。

首先,仙童們(men) 將一個(ge) 高純度的矽片進行表麵的氧化,再覆上一層極薄的金屬層,然後是一層可以和特定波長的光波發生反應並腐蝕金屬的光刻膠。之後,仙童們(men) 會(hui) 將一張大尺寸的掩模(相當於(yu) 投影機中的膠片)投影到小尺寸的矽片上,一段時間之後,沒有被掩模圖案遮擋的光波便會(hui) 引起矽片上的光刻膠腐蝕金屬,而沒有被照射的部分則會(hui) 保留。而後,洗去光刻膠的矽片上便留下了腐蝕帶來的細小凹痕。通過離子注入,仙童們(men) 可以將其他物質滲透進凹槽之內(nei) ,形成構建場效應管所必須的P結(硼元素)和N結(磷元素)。

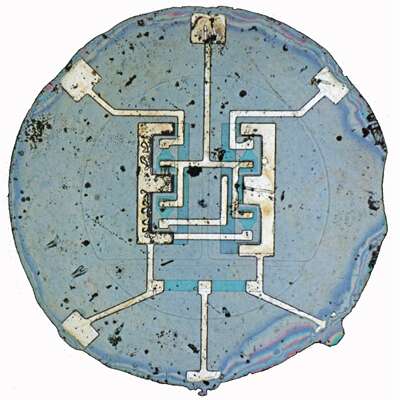

仙童半導體(ti) 的第一代IC產(chan) 品,場效應管的結構清晰可見

通過這一方法,仙童們(men) 的第一代產(chan) 品在1961年誕生:在數個(ge) 毫米的矽晶圓上集成了4個(ge) 場效應管和5個(ge) 電阻。隨後,經過不斷改進工藝,仙童半導體(ti) 已經能夠在越來越小的矽晶圓上集成更多的半導體(ti) 元件。1965年,仙童半導體(ti) 創始人之一的戈登·摩爾終於(yu) 在《電子學》雜誌上發表了那個(ge) 半導體(ti) 領域中最著名的預言——摩爾定律。

1968年,8仙童中的羅伯特·諾伊斯和戈登·摩爾共同成立了英特爾公司。而通過在製造工藝、設計上的不斷探索創新,今天,英特爾已經能夠製造出10nm大小的場效應管。對比仙童的初代產(chan) 品,如今的英特爾已能夠在指甲蓋大小的矽晶片上集成數十億(yi) 個(ge) 場效應管,並用這樣的處理器、內(nei) 存、存儲(chu) 等產(chan) 品驅動整個(ge) 數字時代所需的計算。

目前,作為(wei) 全球最大的半導體(ti) 企業(ye) ,英特爾不僅(jin) 在研究更先進的架構和製造更強大的處理器,更造出了容量更高且斷電不會(hui) 丟(diu) 失數據的內(nei) 容以及容量更大的閃存芯片。而借助在半導體(ti) 領域內(nei) 無人出其右的深厚積累,英特爾更將自身對於(yu) 半導體(ti) 及整個(ge) 數字未來的理解推進到傳(chuan) 統半導體(ti) 之上的領域,進而構建了以製程&封裝、架構、內(nei) 存及存儲(chu) 、互聯、安全、軟件為(wei) 核心的六大技術支柱。

在這一戰略的支持下,我們(men) 不僅(jin) 能夠在PC及服務器上看到英特爾的處理器,更能看到采用領先半導體(ti) 技術的數據中心持久內(nei) 存、SSD硬盤、網卡、FPGA、ASIC、eASIC和AI加速芯片以及專(zhuan) 為(wei) 這些硬件優(you) 化的英特爾驅動、開發工具和API程序。

這一切,不僅(jin) 為(wei) 了算的更快、存的更多,更為(wei) 了這個(ge) 偉(wei) 大的數字時代。

回望145年前那塊呈現出單向導電能力的方鉛礦,我們(men) 仍舊處在這場蝴蝶效應的中心,並且,還遠未到達頂點。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們