長江網7月23日訊 7月23日淩晨,在武孝城際線毛陳到孝感東(dong) 區間,一個(ge) 400公斤“大家夥(huo) ”從(cong) 軌道車上卸下。“起吊、下降、輥輪對準軌麵!”武漢高鐵工務段工作人員圍著這台機器開始調試工作。

“測距設備正常、調整測量參數正常、設定儀(yi) 器朝向正確……”十分鍾後,這台科技感十足的設備正式開始作業(ye) 。據作業(ye) 負責人、武漢高鐵工務段安全生產(chan) 指揮中心副主任曲玉福介紹,每次檢測都在淩晨高鐵停運這個(ge) “天窗點”進行,當天要完成毛陳站到孝感東(dong) 站區段內(nei) 的鐵路線路、扣件、軌道板、橋涵隧道檢查以及鋼軌探傷(shang) 五項作業(ye) 。

武漢高鐵工務段進行夜間檢測。

這個(ge) 400公斤的“大家夥(huo) ”就是武漢高鐵工務段的檢測“神器”——集中檢測車,不僅(jin) 檢查項目多、測量效率高,而且數據分析便捷。參與(yu) 了這款高鐵集成檢測平台研發的曲玉福告訴記者,這款“神器”能節省3倍以上的人力,極大解決(jue) 人員緊張、安全卡點分散的情況。截至目前,集中檢測車已完成696公裏的高鐵檢測。

“激光檢測”技術,實現軌道多項目檢測

曲玉福向記者解釋,作為(wei) 一款檢測“神器”,它最大的功能之一就是要能進行多個(ge) 項目的檢查。集中檢測車,借助車底的15枚激光傳(chuan) 感裝置,對高鐵軌麵進行激光三維呈像掃描,一秒可以采集1000萬(wan) 個(ge) 坐標點位。

集中檢測車。

掃描期間,傳(chuan) 感裝置以主動掃描的方式,對“線路扣件係統、軌麵光帶、表麵傷(shang) 損和軌道板”進行檢查分析,計算出51類檢測項目的數據結果。如果發現線路隱患點,高鐵集中檢測車會(hui) 自動比對附近線路點位,對隱患點進行枕木號打點,為(wei) 後期線路整修作業(ye) 提供精確的數據支持。

“以往我們(men) 每項檢測都需要4個(ge) 人,一晚上人工徒步隻能檢測七八公裏,現在通過這套設備,一晚不僅(jin) 能做4項檢測,還能檢測35公裏左右。”曲玉福介紹,與(yu) 以往的單一檢查相比,該設備不僅(jin) 效率極高,而且在同一高鐵設備的全麵分析上更加精準明晰。

“紅外掃描”裝置,實現橋隧隱患檢查

與(yu) 傳(chuan) 統的橋隧敲擊檢查儀(yi) 器不同,集中檢測車可借助背置的“橋隧全景儀(yi) ”完成對橋梁、隧道、聲屏障和軌旁設備16類隱患的檢測工作。

曲玉福介紹,從(cong) 開啟設備後,儀(yi) 器上8支紅外探測頭會(hui) 進行每秒200次的紅外掃描,通過對橋隧結構健康狀態的檢測,係統自動比對原始測量參數,然後在專(zhuan) 用測繪電腦上形成數據檢查列表和全線路橋隧實景圖像,為(wei) 下一步維修方案的製定提供可參考的數據影像。

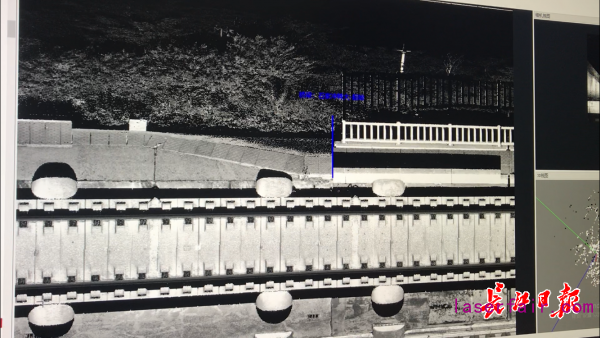

集中檢測車進行掃描後形成的實景圖像。記者王謙 攝

這套設備今年4月投用,由武漢高鐵工務段牽頭,同武漢大學、漢寧軌道公司共同開發。截至目前,集成檢測平台已檢測隧道26.8公裏,橋梁320.8公裏,路基348.4公裏。

線路測量結果形成可視化大數據,把現場情況搬到辦公室

與(yu) 線路檢測的激光裝置和橋隧檢查的紅外裝置相比,集成檢測平台的數據集成分析係統算得上是整台設備的“大腦”。

“這款分析係統的最大特點,就是多項目聯合分析。”曲玉福介紹,以道床檢查模塊、扣件檢查模塊、鋼軌檢查模塊、橋隧檢查模塊和軌旁設備檢查模塊為(wei) 基礎,通過自動化采集相關(guan) 模塊的全數據進行智能化分析,輸出成為(wei) 高鐵集中檢所能使用的全項目檢查報表,方便開展後期維護工作。

曲玉福分析檢測圖像和數據 記者王謙 攝

此外,它還能對線路測量結果形成可視化的大數據,以三維場景還原的方式,把現場情況搬到辦公室,實現室內(nei) 回放現場資料和隱患複查的工作。曲玉福說,這個(ge) 檢測平台的數據每半年采集一次,再結合鐵路係統的其他動態檢測手段,通過對比不同時期的數據,找出變化量,分析出線路設備服役狀態的變化規律和風險預測,為(wei) 高鐵設備的研判和維護提供數據支撐,確保高鐵行車的安全穩定。(記者王謙 通訊員高媛 孟家豪)

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們