近期中國科學院上海光學精密機械研究所李儒新、田野和宋立偉(wei) 團隊在太赫茲(zi) 波電子加速領域取得重要進展。研究團隊基於(yu) 上海光機所新一代超強超短脈衝(chong) 激光綜合實驗裝置,利用超強超短激光驅動絲(si) 波導產(chan) 生毫焦耳級太赫茲(zi) 表麵波,並采用表麵波進行電子加速,解決(jue) 了高能量太赫茲(zi) 波產(chan) 生以及自由空間太赫茲(zi) 波至波導能量耦合效率低等難題。該項研究將太赫茲(zi) 波的產(chan) 生、傳(chuan) 輸及耦合集成到波導上,並在波導管中5mm距離實現了最高1.1 MeV的電子能量增益和210 MV/m的平均加速梯度,較當前太赫茲(zi) 波加速電子能量增益的世界紀錄提升了近一個(ge) 量級,同時為(wei) 全光學集成化電子加速器研究開辟了嶄新途徑。相關(guan) 研究成果於(yu) 2023年7月13日以“Megaelectronvolt electron acceleration driven by terahertz surface waves”為(wei) 題發表於(yu) 《自然·光子學》(Nature Photonics)期刊。

小型化集成化的電子加速器將極大地推動其在前沿科學與(yu) 技術領域的廣泛應用。利用太赫茲(zi) 波驅動電子加速作為(wei) 近十年來發展的新興(xing) 加速技術,能夠提供比傳(chuan) 統射頻加速更高的加速梯度,是實現小型化、低成本加速裝置的可靠途徑之一,有望將加速器的應用推廣向包括小型實驗室、醫院等在內(nei) 的更多應用場景。

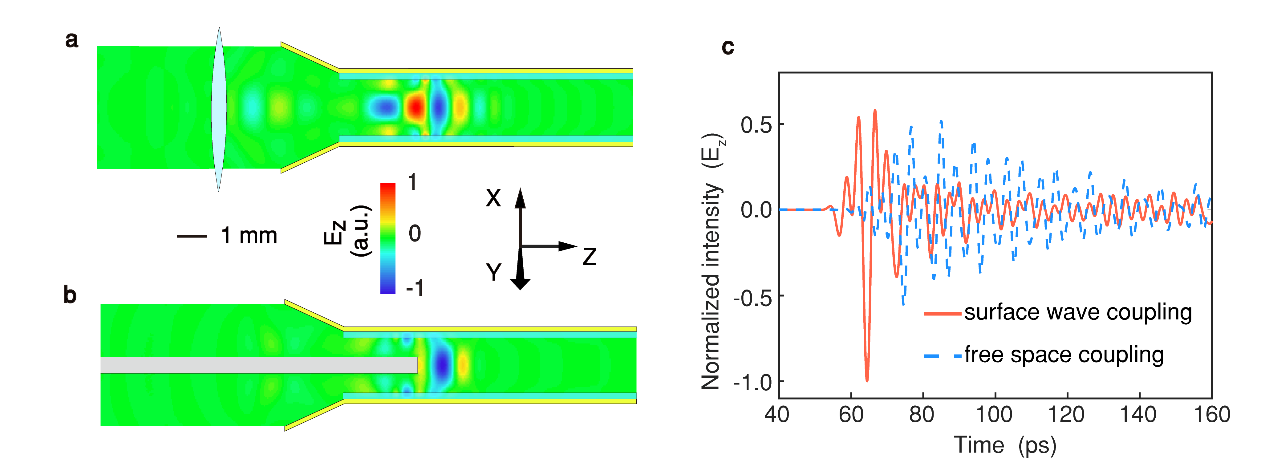

當前發展的太赫茲(zi) 電子加速基於(yu) 自由空間的太赫茲(zi) 源技術,太赫茲(zi) 波產(chan) 生後,經收集、傳(chuan) 輸、偏振轉換,再聚焦至用於(yu) 加速電子的波導結構。實驗上,為(wei) 了盡可能提高波導內(nei) 部的太赫茲(zi) 加速梯度,需要太赫茲(zi) 源提供足夠的能量以彌補光路中散射、反射,以及模式轉換的能量損耗。常見的太赫茲(zi) 源,例如基於(yu) 光學晶體(ti) 產(chan) 生的太赫茲(zi) 輻射通常需要經過光學元件的收集及導引,並通過分段波片或相移片進行模式轉換,不可避免地造成能量損失。相比自由空間的太赫茲(zi) 輻射,束縛於(yu) 介質表麵的光學表麵波,如表麵等離極化激元(surface plasmon polaritons, SPP),為(wei) 太赫茲(zi) 的導引與(yu) 模式轉換提供了全新的思路。

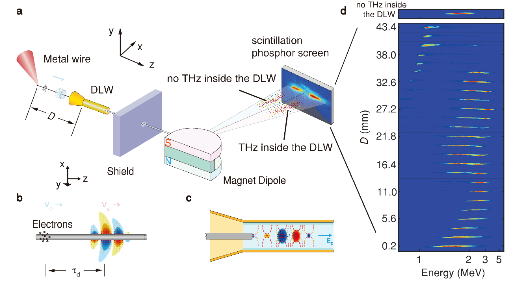

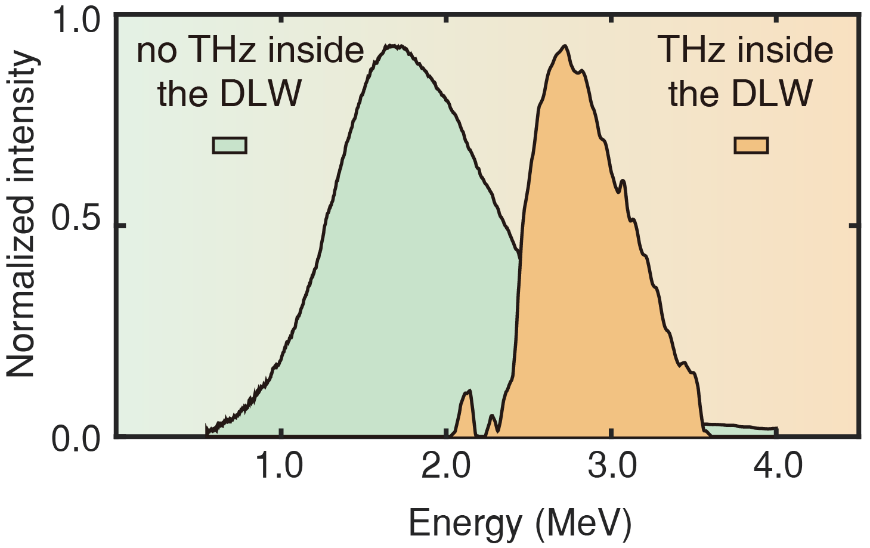

研究團隊近年來在小型化的激光加速電子源與(yu) 輻射光源等領域長期探索,並於(yu) 近期發現了太赫茲(zi) 表麵等離極化激元相幹放大機製(Nature 611, 55–60 (2022)),能夠實現高功率表麵等離極化激元相幹輻射源。圍繞軸對稱金屬圓柱形波導上的太赫茲(zi) 表麵等離極化激元的索莫菲波屬性,以及對低色散基橫磁(TM)模式,研究團隊進一步將此高功率的太赫茲(zi) 表麵等離極化激元直接與(yu) 加速波導耦合,實現了85%的耦合效率,能有效將飛秒激光泵浦金屬圓柱波導產(chan) 生的毫焦耳級太赫茲(zi) 能量與(yu) 電子束作用,並最終在5mm長度上使電子獲得最高1.1 MeV的能量增益及210 MV/m的平均加速梯度,將當前國際上太赫茲(zi) 波驅動的電子能量增益最好結果提升了近一個(ge) 量級。

未來,研究團隊將基於(yu) 這一太赫茲(zi) 表麵波模式驅動電子加速的全新方案進一步發展集成化的全光學電子加速技術,並拓展其在小型輻射源及材料檢測等領域的交叉應用。

相關(guan) 研究工作的合作團隊包括北京航空航天大學與(yu) 張江實驗室等,該工作共同第一作者為(wei) 上海光機所博士研究生餘(yu) 謝秋與(yu) 特別研究助理曾雨珊,工作得到了科技部重點研發計劃、中科院先導B、基礎研究特區計劃、中科院人才引進計劃、國家自然科學基金、中科院青促會(hui) 和上海市科技啟明星揚帆計劃等支持。

圖1 太赫茲(zi) 表麵波驅動電子加速實驗示意圖

圖2 實驗測得的最大電子能量增益結果

圖3 自由空間(a)與(yu) 金屬圓柱波導(b)太赫茲(zi) 耦合狀態下,加速波導內(nei) 的電場強度對比(c)

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們