導讀

近日,香港中文大學孫賢開教授團隊、香港中文大學(深圳)張昭宇教授團隊以及英國倫(lun) 敦大學學院陳思銘博士團隊合作,在Light: Science & Applications 上發表了題為(wei) “Room-temperature continuous-wave topological Dirac-vortex microcavity lasers on silicon”的文章。

研究團隊利用拓撲絕緣體(ti) 中的輔助軌道自由度設計和製造了首個(ge) 室溫連續工作的拓撲狄拉克渦旋微腔激光器。該激光器具有拓撲穩健性從(cong) 而不受外來缺陷和腔體(ti) 尺寸變化的影響,這有望革新芯片上CMOS兼容的光子和光電子係統的技術。這一突破為(wei) 下一代具備更高穩健性和多功能性的矽光子集成回路鋪平了道路。

馬靜文為(wei) 本文的第一作者,孫賢開、張昭宇、陳思銘為(wei) 本文的通訊作者。本研究受香港研究資助局、中國國家自然科學基金、深圳市基礎研究基金、深圳市重點實驗室計劃、英國工程與(yu) 物理科學研究委員會(hui) 、英國皇家工程院、法國國家研究機構的資助。

為(wei) 了應對網絡數據流量的爆炸式增長,人們(men) 發現有必要開發芯片上的集成光子回路,將各種光學元件混合集成在一起。矽是實現集成光子回路的優(you) 秀材料,但在矽上實現高性能的激光器仍然具有挑戰性。矽上單片集成III–V族量子點(QD)激光器被認為(wei) 是解決(jue) 這一問題的一種有前途的策略。然而,大多數現有的QD微腔激光器對腔體(ti) 變化非常敏感,這從(cong) 根本上限製了QD微腔激光器的性能。

狄拉克渦旋態是凝聚態物理中的重要概念,在拓撲超導係統中人們(men) 有望利用它實現著名的 “天使粒子”馬若約拉費米子。此前,孫賢開教授團隊於(yu) 2021年發現聲學、光學等係統中的拓撲晶體(ti) 可以具有一種額外的軌道自由度,從(cong) 而可以在經典的波動係統中實現狄拉克渦旋態(https://doi.org/10.1038/s41565-021-00868-6)。

在此次研究中,孫賢開教授團隊、張昭宇教授團隊和陳思銘博士團隊合作,進一步將這一新奇的物理現象推向實用,利用軸向矽襯底上單片生長的InAs/InGaAs QD材料,實現了首個(ge) 室溫連續波狄拉克渦旋拓撲激光器(如圖1所示)。這一突破有望為(wei) 具備拓撲穩健性的下一代矽光子集成回路鋪平道路。

圖1:矽基單片生長的狄拉克渦旋拓撲激光器。a,矽基底上外延生長的狄拉克渦旋拓撲激光器的示意圖。b,實驗實現的拓撲狄拉克渦旋光子晶體(ti) 腔的掃描電子顯微鏡圖像。比例尺,500 nm。c,量子點亮場透射電子顯微鏡圖像,包含四層InAs/InGaAs QD層。比例尺,100 nm。

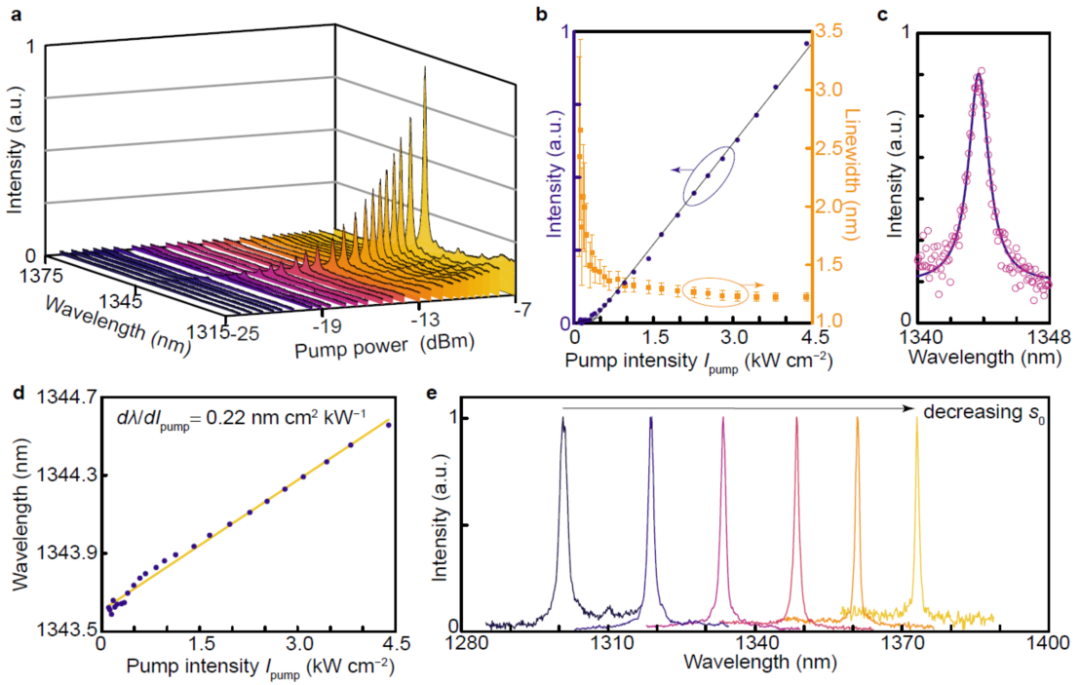

研究結果表明,狄拉克渦旋態非常適合應用於(yu) 激光器領域,相比傳(chuan) 統激光器的設計,在相同體(ti) 積下它具有更大的自由光譜區,因此非常適合實現大麵積單模發射的激光器。團隊通過利用拓撲絕緣體(ti) 中的輔助軌道自由度設計和製造了狄拉克渦旋光子晶體(ti) 激光器,從(cong) 而能夠精確控製狄拉克渦旋腔的近場,以獲得線偏振的遠場發射。如圖2所示,在室溫條件下進行連續波光學泵浦時,他們(men) 觀察到了垂直器件表麵的激光發射。此外,由於(yu) 此類狄拉克渦旋激光器是直接生長在矽襯底上的,利於(yu) 與(yu) 傳(chuan) 統的光電子芯片技術集成,對下一代具有穩健性和多功能性的矽基光電集成芯片具有重要的意義(yi) 。

圖2:狄拉克渦旋拓撲激光器的實驗表征。a,狄拉克渦旋激光器的微區熒光光譜隨泵浦功率的變化。b,微區熒光光譜強度(紫色點)和線寬(橙色方塊)隨泵浦強度的變化。c,當泵浦強度為(wei) 0.395 kW cm−2時測得的微區熒光光譜。d,激光波長(紫色點)隨泵浦強度的變化。e,不同狄拉克渦旋激光器的激光光譜,表明可以實現1300–1370 nm波長範圍內(nei) 的精確調控。

總結與(yu) 展望

本工作開創的狄拉克渦旋微腔激光器不僅(jin) 有望成為(wei) 下一代矽光子集成回路的光源,而且還為(wei) 探索非厄密、玻色子非線性和拓撲態量子電動力學等新奇物理現象打開了大門。該激光器為(wei) 光電子學領域的持續發展鋪平了道路,並為(wei) 更高效、更穩健的通信技術奠定了基礎。

論文信息

Ma, J., Zhou, T., Tang, M. et al. Room-temperature continuous-wave topological Dirac-vortex microcavity lasers on silicon. Light Sci Appl 12, 255 (2023).

https://doi.org/10.1038/s41377-023-01290-4

閱讀原文

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們