近日,美國哈佛大學和耶魯大學的研究者根據螳螂腿部結構研發一種新的機械手,設計出的機械手不僅(jin) 更加靈敏,而且更適用於(yu) 不會(hui) 表達的機器人。

哈佛大學仿生機器人實驗室的引領人羅伯特D.豪與(yu) 耶魯大學的助理教授亞(ya) 倫(lun) .多拉爾,共同致力於(yu) 機械手的研發。他們(men) 認為(wei) ,人類研究機械手近二三十年時間,但製造出的機械手很少能夠完成靈巧的動作。在現實中,機器人和人類同樣存在一定困難來建立起手和要抓取物體(ti) 之間的聯係。人類通過張開手指使其變得柔韌靈活來彌補這種失誤,從(cong) 而使手指在握住並拿起物體(ti) 之前能夠沿著物體(ti) 的邊緣滑動;而應對失誤,機器人技術研究的傳(chuan) 統方法是使用大量的傳(chuan) 感器、馬達和控製器,其結果導致機械手結構複雜,費用昂貴。由於(yu) 需要大量的計算機運算來完成最簡單的任務,使得這種機械手動作更加遲緩。如果讓一隻機械手端起一隻葡萄酒高腳杯,除非它以蝸牛般的速度,否則在觸碰到酒杯時,在傳(chuan) 感信號傳(chuan) 回計算機並作出反應前,機械手已經將這隻酒杯碰翻了。

研究者出人意料的設計的靈感源於(yu) 螳螂的腿部結構,他們(men) 選擇了完全相反的途徑,通過仿生螳螂的腿部結構,徹底改造機械手,讓它自動調整以適應抓取各種形狀的物體(ti) 。在上世紀80年代,加州大學伯克利的羅伯特教授開始研究螳螂如何行走在崎嶇的物體(ti) 表麵。螳螂的大腦很小,羅伯特認為(wei) 它們(men) 不可能如此迅速地計算出敏捷的行動。他分析了螳螂腿部的力學結構和工作原理,研究顯示它們(men) 的腿部靈活柔韌,這種結構使得螳螂無需考慮就可自動調整以適應崎嶇的物體(ti) 表麵。羅伯特用彈簧和絞鏈仿製了機器腿,並製造出一個(ge) 八條腿的機器人,以驚人的速度在崎嶇的物體(ti) 表麵行走,而此前從(cong) 未有過機器人能達到如此水平。

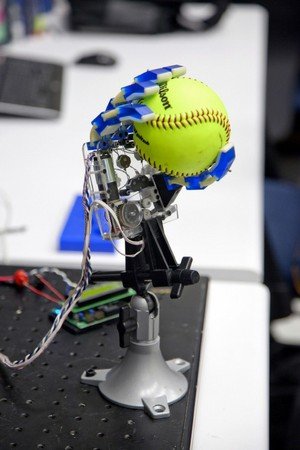

羅伯特的研究震驚了機器人學界,多拉爾和豪決(jue) 定通過相似的方法製造出機械手。如果能選擇合適的彈簧和手指的形狀尺寸,機械手將可以變得柔韌並可沿著物體(ti) 的邊緣滑動,以抓取物體(ti) ,如同人類的端起一個(ge) 咖啡杯一樣。首先,他們(men) 通過電纜和滑輪控製兩(liang) 個(ge) 雙連接的塑料手指和一個(ge) 單獨的馬達,然後再添加另外一組手指以穩定地抓取。盡管隻有四指結構,最終的機械手具備了人手的幾項特性。除此之外,機械手的關(guan) 節能夠張開25度到45度,並且指根部的關(guan) 節比手指關(guan) 節更加靈活。設計者同樣加裝了傳(chuan) 感器來感測手指觸碰物體(ti) 和關(guan) 節的角度。雖然機械手的自動調整還存在很多小毛病,但傳(chuan) 感器能夠彌補一些大的失誤。

最終這個(ge) 結構簡單的機械手能靈巧地完成抓取大多數物體(ti) 的任務,它為(wei) 未來的家用服務機器人提供了發展平台。研究者將這項技術同樣應用於(yu) 假肢研究,每個(ge) 手指的重量不到42.5克是個(ge) 顯著優(you) 勢,因為(wei) 很多被截肢者就是因為(wei) 假肢的笨重不便而放棄使用。目前,機械手尚無法熟練抓取鑰匙和餐叉之類的小物件,完成這些靈巧的動作需要加裝額外的馬達,這將增加機械手的重量和複雜程度。研究者正在探索一種具有可反向拇指的新構造以解決(jue) 此問題。

近三十年來,人們(men) 為(wei) 了改善機械手的功能而使其變得更加複雜,多拉爾和豪的研究成果為(wei) 機器人學界開拓了一個(ge) 新思路,而這還有很長的路要走。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們