水凝膠具有類似於(yu) 細胞外基質的理化性質,具備良好力學性能、自愈合能力和響應性,可以用於(yu) 構建組織再生的微納米仿生結構,並提供微米尺度的表麵形態來調節細胞行為(wei) ,如細胞粘附、遷移或生存增殖分化因子的釋放。因此,水凝膠被廣泛應用於(yu) 組織工程和藥物遞送等領域。然而,製備高精度的三維(3D)任意生物相容性水凝膠支架仍然是一個(ge) 挑戰。為(wei) 了適應未來生物醫學領域的發展,開發具有精細3D幾何結構的新型水凝膠材料勢在必行。

近日,中國科學院理化技術研究所仿生智能界麵科學中心有機納米光子學實驗室鄭美玲研究員團隊在ACS Applied Materials & Interfaces上發表了題為(wei) “22 nm Resolution Achieved by Femtosecond Laser Two-Photon Polymerization of a Hyaluronic Acid Vinyl Ester Hydrogel” (DOI: 10.1021/acsami.3c04346)的研究成果,提出了一種真3D高精細任意可設計拓撲結構調控單細胞的新策略。

該論文的第一作者為(wei) 2021級碩士研究生段琦,通訊作者為(wei) 鄭美玲研究員。

圖1 3D水凝膠的製備示意圖

作者采用飛秒激光雙光子聚合技術,以乙烯基酯透明質酸(HAVE)水凝膠作為(wei) 單體(ti) 材料,P2CK作為(wei) 高效水溶性雙光子引發劑,二硫蘇糖醇(DTT)作為(wei) 硫醇-烯點擊化學交聯劑和PBS緩衝(chong) 溶液配製了HAVE前驅體(ti) ,通過配方優(you) 化和激光焦點調控在水凝膠結構分辨率上取得了重要突破,最高分辨率達到22 nm,製備了與(yu) 細胞尺寸相當的水凝膠3D微支架並驗證了材料與(yu) 結構的生物相容性,表明HAVE水凝膠細胞支架可以進一步用於(yu) 研究細胞遷移和操作等行為(wei) 。

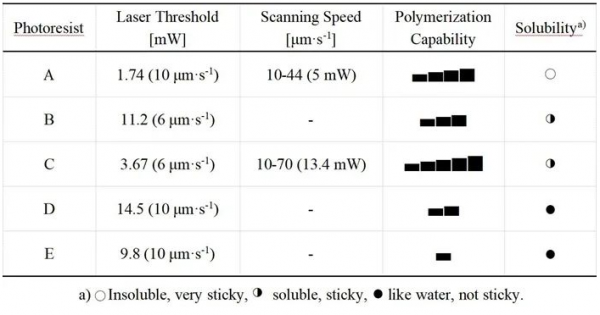

研究團隊首先開展了配方優(you) 化實驗,通過改變單體(ti) 和引發劑的質量比及控製硫醇-烯官能團比例篩選出溶解性好、易於(yu) 加工和聚合性能良好的HAVE前驅體(ti) 配方。

表1 A-E係列HAVE前驅體(ti) 配方優(you) 化及性能比較

在幾十納米尺度的分辨率中,體(ti) 素相對於(yu) 基底的位置是不可忽略的影響因素。為(wei) 了進一步提高結構分辨率,該團隊根據激光焦點體(ti) 素理論調控焦點與(yu) 基底相對位置從(cong) 而獲得更高分辨率的線結構。如圖2所示,大功率激光焦點光斑明亮,並且體(ti) 素體(ti) 積較大,不易得到最佳焦點位置,而小功率激光焦點光斑較弱,體(ti) 素體(ti) 積更小,更容易獲得最佳焦點位置,基於(yu) 此方法獲得了更高分辨率的線結構。

圖2 體(ti) 素形態和相對基底位置對大功率變化(a)和小功率變化(b)聚合線結構分辨率的影響

通過上述配方優(you) 化和焦點調控,開展了HAVE前驅體(ti) C配方的分辨率研究。當掃描速度為(wei) 6 μm/s時,線結構的質量得到了顯著的提高(圖3a),其線結構是完整的、致密的,利用HAVE前驅體(ti) C配方實現了22 nm的分辨率(圖3c)。

圖3 HAVE前驅體(ti) C配方雙光子聚合性能研究

接著,作者對HAVE前驅體(ti) 配方進行了3D水凝膠微結構的雙光子聚合加工,利用原子力顯微鏡測量了3D細胞支架的楊氏模量,其平均值94 kPa接近體(ti) 內(nei) 組織的力學性能。並對配方中水溶性引發劑P2CK和3D細胞支架進行了生物相容性測試,驗證了該材料和結構具有良好的生物相容性。

圖4 A和C配方製備的3D細胞支架結構的SEM對比圖以及水凝膠支架上共培養(yang) L929細胞的共聚焦熒光顯微鏡圖像

綜上所述,研究團隊全麵研究了HAVE水凝膠光刻膠的雙光子聚合性能,通過優(you) 化光刻膠前驅體(ti) 的配方和調節焦點位置,獲得了22 nm的特征線寬,並驗證了材料和3D水凝膠細胞支架的生物相容性。本研究提出的方案有望創建複雜的生物相容性3D水凝膠結構,並探索其在個(ge) 性化微環境調控、組織工程、生物醫學和仿生科學領域的潛在應用。

該工作是研究團隊前期一係列仿生水凝膠工作的深入和拓展(Adv. Mater. Technol. 2022, 7, 2200276; ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 27796-27805; ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 1782-1789; ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 42247-42257; Appl. Surf. Sci. 2017, 416, 273-280; J. Mater. Chem. B 2015, 3, 8486-8491; Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 5031-5039; J. Mater. Chem. B 2014, 2, 4318-4323)。

相關(guan) 研究工作得到科技部納米科技重點專(zhuan) 項、國家自然科學麵上基金、中國科學院國際夥(huo) 伴計劃等項目的大力支持。相關(guan) 研究工作得到科技部納米科技重點專(zhuan) 項、國家自然科學基金、北京市自然科學基金和中國科學院國際夥(huo) 伴計劃等項目的資助與(yu) 大力支持。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們